Bei mir wurde unheilbarer Krebs diagnostiziert. Diese futuristische Behandlung könnte mich retten.

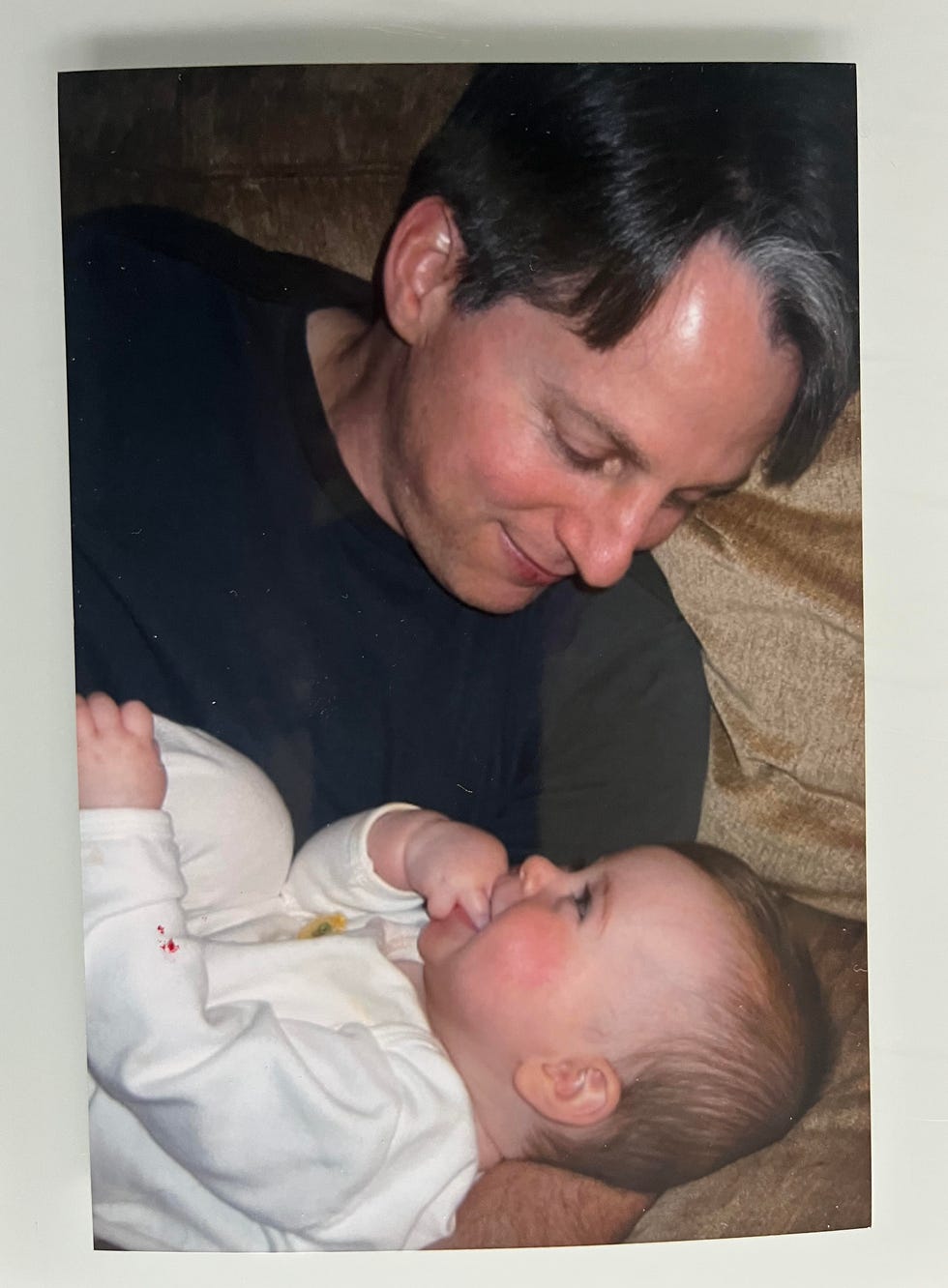

Im Herbst 2003 rutschte ich eines Nachts beim Verlassen meines Büros auf dem Eis aus. Meine Hüfte schmerzte ein Jahr lang, aber ich ignorierte sie größtenteils. Als die Schmerzen nicht nachließen, suchte ich meinen Arzt auf, der eine MRT-Untersuchung anordnete. Ich ging in seine Praxis, und er sagte mir, ich hätte einen Tumor an der Hüfte. Ich war 38 Jahre alt, strebte eine vielversprechende Karriere im Journalismus an, war mit einer Frau verheiratet, die ich liebte, und zum ersten Mal Vater einer sieben Monate alten Tochter.

Als bei mir die Krebsart Multiples Myelom diagnostiziert wurde, die ich habe, sagte man mir, ich hätte noch achtzehn Monate zu leben. Das ist jetzt über einundzwanzig Jahre her.

In diesen einundzwanzig Jahren habe ich eine Flut von Behandlungen zur Bekämpfung meiner Krankheit über mich ergehen lassen. Dazu gehören vier Strahlentherapien (an Hüfte, Hals, Rippen und Nase); eine sechsmonatige wöchentliche intravenöse Immuntherapie (gefolgt von sieben Jahren Erhaltungstherapie in Tablettenform); eine weitere zweijährige Immuntherapie mit den neuesten Versionen meiner bisherigen Medikamente in Tablettenform; eine dritte Immuntherapie mit zwei neuen Immuntherapeutika, die mir zwei weitere Jahre lang wöchentlich intravenös verabreicht wurden; und sechs Jahre (und es geht weiter) monatliche intravenöse Infusionen eines Wirkstoffs zur Stärkung meines Immunsystems, das sowohl durch meine Krankheit als auch durch die eingesetzten Behandlungen geschwächt ist. Die bemerkenswerteste Behandlung, die ich bisher erhalten habe, ist jedoch ein hochmodernes Verfahren, die sogenannte CAR-T-Therapie, die von der FDA erst 2022 für Fälle wie meinen zugelassen wird. Dies ist die Geschichte dieser Behandlung.

Diesmal rutschte ich nicht auf dem Eis aus. Ich bückte mich, um den Geschirrspüler einzuräumen, und spürte einen stechenden Schmerz im Rücken. Es war Februar 2023. Mein Onkologe, Dr. Sundar Jagannath vom Mount Sinai Hospital in New York City, ordnete eine Reihe von Bluttests und Scans an. Sie zeigten, dass ich zum siebten Mal aus der Remission herausgekommen war. Ich hatte Tumore an der Hüfte, in den Rippen sowie in der Brust- und Lendenwirbelsäule.

An einem ungewöhnlich schönen Tag im März trafen meine Frau Didi und ich Dr. Jagannath. Meine beste Behandlungsoption, erklärte er, sei eine brandneue, hochmoderne, geradezu futuristische Immuntherapie namens CAR-T. Es sei die wirksamste und gefährlichste Behandlung, die ich je erhalten habe.

Bei der CAR-T-Therapie werden T-Zellen aus dem Blut entnommen und ins Labor geschickt. Dort wird ein Protein namens chimärer Antigenrezeptor (CAR) auf die Oberfläche der T-Zellen aufgebracht (daher das Akronym „CAR-T“). Das CAR-Protein hilft den T-Zellen, Antigene auf der Oberfläche bestimmter Krebszellen, in meinem Fall Myelomzellen, zu erkennen, sodass sie die bösartigen Zellen gezielt angreifen und abtöten können. Die mit CAR beladenen T-Zellen werden anschließend intravenös in den Körper zurückgeführt, um ihre Arbeit zu verrichten.

Als ich mit CAR-T begann, hatten meine Frau Didi und ich Dutzende von Fragen.

CAR-T sei eine sogenannte Einmaltherapie; sie erfordere nur eine geringe fortlaufende Pflege, erklärte er. Wenn sie anschlage, könne ich zumindest vorübergehend wieder ein relativ normales Leben führen, ohne dass eine Erhaltungstherapie erforderlich sei.

Natürlich gab es auch Vorbehalte. CAR-T ist keineswegs hundertprozentig wirksam, erfordert monatelange, zum Teil komplexe und unangenehme Vorbereitungen und hat eine Reihe potenziell schwerwiegender und manchmal tödlicher Nebenwirkungen.

Die wissenschaftliche Definition von „Chimäre“ – das Schlüsselwort für chimären Antigenrezeptor – ist ein Körperteil, der aus Geweben mit unterschiedlichem genetischen Material besteht. Der Begriff hat jedoch zwei weitere Bedeutungen. Die eine ist ein imaginäres Monster, das aus unpassenden Teilen besteht. Die andere ist eine Illusion, genauer gesagt ein unerfüllbarer Traum. Beides schien zutreffend.

Da es sich bei CAR-T um eine komplexe und hochspezialisierte Therapie handelt, überwies mich Dr. Jagannath zur Behandlung an einen CAR-T-Spezialisten. Didi und ich hatten einige Wochen später unseren ersten Termin bei Dr. Shambavi Richard.

Dr. Richard ist eine indisch-amerikanische Frau mit langem schwarzen Haar und einer Vorliebe für modische Brillen. Ihr freundliches, lockeres Auftreten verbindet sich mit tiefgreifender Fachkompetenz.

Die CAR-T-Vorbereitung, erklärte sie, sei in der Tat komplex. In meinem Fall würde sie Dutzende von Bluttests umfassen; sowohl eine Knochenbiopsie als auch eine Knochenmarkbiopsie; ein Verfahren zur Entnahme meiner T-Zellen; möglicherweise mehr Bestrahlung, falls die Tumore in meinen Knochen problematisch würden, bevor ich mein CAR-T erhielt (es dauert etwa einen Monat nach der T-Zellentnahme, bis die Turbozellen hergestellt sind); einen viertägigen Krankenhausaufenthalt für eine Chemotherapie namens DCEP, die die Anzahl der Myelomzellen im Körper reduzieren soll, um die CAR-T-Behandlung wirksamer zu machen; drei Tage einer ambulanten Behandlung namens Lymphodepletion, einer anderen Form der Chemotherapie, die Ihre vorhandenen T-Zellen abtötet, damit die biotechnologisch hergestellten T-Zellen die Myelomzellen effektiver angreifen können; und das Einlegen eines Katheters in meine Brust, über den die CAR-T-Zellen infundiert, entsprechende Medikamente verabreicht und Blut abgenommen werden sollte, um meine Blutwerte während des zweiwöchigen Krankenhausaufenthalts zu überwachen, der für die CAR-T-Infusion erforderlich ist.

Die beiden schwerwiegendsten Nebenwirkungen der CAR-T-Therapie, erklärte sie uns, seien das Zytokin-Freisetzungssyndrom und die Neurotoxizität. Das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) tritt auf, wenn das körpereigene Immunsystem zu aggressiv auf eine Infektion reagiert. Bei der CAR-T-Therapie scheint der Körper die gentechnisch veränderten Zellen mit einer Infektion zu verwechseln und löst so die unerwünschte Reaktion aus. Zu den Symptomen des CRS gehören Fieber und Schüttelfrost („Shake and Bake“, wie manche Ärzte es nennen), Müdigkeit, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen, Husten und niedriger Blutdruck. Wird die Erkrankung nicht schnell behandelt, kann sie tödlich verlaufen.

Neurotoxizität ist ein weit gefasster Begriff für eine Reihe neurologischer Symptome, zu denen Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Delirium, undeutliche oder unzusammenhängende Sprache, Krampfanfälle und Hirnödeme bzw. eine Hirnschwellung gehören können. Auch sie kann tödlich sein, wenn sie nicht sofort behandelt wird.

Die CAR-T-Therapie führt zudem dazu, dass die Immunabwehr der Patienten stark geschwächt und sie über Monate und manchmal Jahre hinweg anfällig für Infektionen sind. Ihr Immunsystem wird so stark geschwächt, dass sie schließlich alle Kinderimpfungen (Mumps, Masern, Röteln usw.) sowie die COVID- und Grippeimpfungen erneut benötigen. Bis sie diese Impfungen erhalten, die frühestens sechs Monate nach der CAR-T-Therapie durchgeführt werden können, sind sie anfällig für all diese und weitere Krankheiten. Während meiner Krankenhausaufenthalte durfte ich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern empfangen, und alle mussten Masken tragen. Nach meiner Entlassung musste ich vorsichtiger leben als zuvor, so wie wir es alle in den ersten Tagen von COVID taten.

Mit 38 Jahren wurde bei mir Myelom diagnostiziert, als ich gerade Vater geworden war.

Didi und ich hatten Dutzende Fragen. Moment mal, wie funktioniert CAR-T noch mal? Würde die T-Zellentnahme dasselbe Kribbeln wie bei der Stammzellenentnahme auslösen? Könnte ich im August an der Hochzeit meiner Nichte auf Cape Cod teilnehmen?

Dr. Richard ist nicht nur eine erstklassige Ärztin, sondern auch eine hervorragende Zuhörerin. Sie beantwortete geduldig alle unsere Fragen, teilte uns mit, dass ihre Praxis die notwendigen Termine für uns vereinbaren würde, und schickte uns dann wieder nach Hause.

Didi und ich fuhren mit dem Taxi nach Hause. Als wir die Fifth Avenue entlangfuhren, waren wir seltsam optimistisch. Handeln ist besser als Nichtstun. Und ich würde bionisch sein.

Ich habe die Blutuntersuchungen durchgeführt. Ich habe die Biopsien durchgeführt. Ich habe die T-Zellen entnommen. Letztendlich brauchte ich keine Bestrahlung.

Um mich auf den Haarausfall während der beiden Chemotherapie-Runden vorzubereiten, ließ ich mir einen Buzz Cut rasieren. Ich dachte, kurze Haarsträhnen wären weniger traumatisch als lange. Als mein Friseur meinte, das sei eine dramatische Entscheidung für mich, log ich und sagte, ich wolle mich im Sommer abkühlen. Am Donnerstag, dem 11. Mai, checkte ich dann im Mount Sinai ein, um meine viertägige DCEP-Behandlung zu beginnen.

„DCEP“ ist ein lockeres Akronym für „Dexamethason, Cyclophosphamid, Etoposid und Cisplatin“, die vier Medikamente, aus denen die Behandlung besteht. Sie werden intravenös verabreicht. Um 16 Uhr an diesem Tag war ich bereits in meinem Zimmer im elften Stock des Krankenhauses untergebracht und an einen Infusionsständer angeschlossen.

Da DCEP kontinuierlich verabreicht werden muss, war ich rund um die Uhr an meinen Infusionsschlauch angeschlossen. Ich war schon an viele Infusionen angeschlossen und muss sagen, dass die elektronischen Pumpen, die sie verabreichen, nicht immer funktionieren. Am ärgerlichsten ist, dass die Alarme der Geräte, die eigentlich nur bei Problemen mit dem Medikamentenfluss auslösen sollten, oft grundlos losgehen. Jedes Mal muss eine Krankenschwester kommen, nachsehen, ob alles in Ordnung ist, und die Pumpe zurücksetzen. Wenn man 24 Stunden am Tag an einer Pumpe hängt, kann das ganz schön unerträglich sein. Zum Schlafen ist das ganz sicher nicht gerade förderlich.

Nach vier Tagen im Krankenhaus konnte ich es kaum erwarten, nach Hause zu gehen. Körperlich ging es mir gut. Zum Glück hatte ich das DCEP fast ohne Nebenwirkungen vertragen. Aber ich fühlte mich erschöpft, weil ich nicht viel geschlafen hatte, und emotional ausgelaugt.

Kurz nach dem Abendessen an meinem vierten Tag wurde ich entlassen.

Am nächsten Morgen, nachdem mein Sohn Oscar zur Schule gegangen war, setzte ich mich auf die Couch in unserem Wohnzimmer. Didi saß am Esstisch und arbeitete an ihrem Laptop.

„Weißt du, was schön ist?“, sagte ich.

Von meiner Abreise ins Krankenhaus bis zu diesem Moment hatte ich weder besondere Angst noch große Angst gehabt. Die meiste Zeit der 96 Stunden am Mount Sinai hatte ich einfach nur den Kopf gesenkt und getan, was ich tun musste.

Ich begann, meine Frage selbst zu beantworten. Eigentlich wollte ich sagen: „Im eigenen Bett schlafen.“ Doch bevor ich den Satz beenden konnte, brachen all die Gefühle hoch, die ich in den letzten vier Tagen im Krankenhaus oder vielleicht auch in den letzten neunzehn Jahren verdrängt hatte.

Trotz erfolgreicher Behandlung habe ich immer noch Angst, meinen Sohn Oscar und meine Tochter AJ ohne Vater zurückzulassen.

Ich bin ein relativ stoischer Mensch. Ich lasse mich nicht so leicht von meinen Problemen überwältigen. Ich bin nicht einmal besonders geneigt, darüber zu sprechen.

Krebs macht aus Stoikern Lügner. So wie er deinen Körper angreift, greift er auch deine emotionalen Abwehrkräfte an und hört nicht auf, bis er sie dir genommen hat. Du willst neunzehn Jahre lang kämpfen? Das ist okay. Krebs ist geduldig. Krebs wartet. Er lacht über deine Beharrlichkeit. Er spottet über deine steife Oberlippe. Er amüsiert sich über deinen Mut. Irgendwann wird er dich brechen. Du magst als Stoiker in die Krebserkrankung eintreten, aber du wirst sie nicht als solcher verlassen.

Ich fing an zu weinen. Ich heulte richtig laut. Ein tiefes, urtümliches, hässliches Heulen. Es war das erste Mal seit meiner Diagnose, dass ich so heftig geweint hatte. Entgegen meiner stoischen Instinkte fühlte ich mich durch das Weinen weder schwach noch beschämt. Es war eine Erleichterung. Es fühlte sich an, als wäre eine Last von neunzehn Jahren von meinen Schultern genommen worden.

„Ich habe euch so vermisst“, brachte ich zwischen Atemzügen zu Didi heraus. „Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein.“

Ich wurde gefragt, ob ich Angst vor dem Sterben habe. Die Antwort ist nein, nicht wirklich. Nachdem ich lange und intensiv über das Thema nachgedacht habe, habe ich mich damit abgefunden. Für mich ist Tod Tod. Kein Himmel und keine Hölle. Nur Wurmfutter. Nichts. Warum sollte ich vor nichts Angst haben?

Wovor ich Angst habe, ist Leiden. Ich habe Leiden aus nächster Nähe gesehen, in Onkologiepraxen, in Behandlungszentren und auf Krebsstationen. Es ist ausgesprochen beängstigend.

Während meiner Strahlenbehandlungen habe ich Patienten mit so schweren Hautverbrennungen gesehen, dass sie aussahen wie Brandopfer. Während meiner Behandlungen sah ich einen Herrn, der sich im Schlaf auf seinem Stuhl in die Hose machte; eine Frau, die auf dem Weg zur Toilette zusammenbrach, sich den Kopf aufschlug und den Boden blutete; und Toiletten, die mit Durchfallspritzern bedeckt waren. Während meiner Krankenhausaufenthalte sah ich Patienten, die kahl, abgemagert und so blass waren wie die weißen Krankenhausdecken, in die sie eingewickelt waren, um sich warm zu halten. Ich hörte Stöhnen, Schreie und Geräusche, die ich ehrlich gesagt nicht beschreiben kann. Krebsstationen wurden schon als Häuser des Grauens bezeichnet. Ich wünschte, ich könnte dieser Beschreibung widersprechen.

Ich habe auch immer noch Angst davor, Oscar und meine Tochter AJ ohne Vater zurückzulassen. Nicht, weil ich glaube, dass es ihnen nicht gut gehen wird. Ich habe unerschütterliches Vertrauen in sie. Aber wenn es etwas gibt, das den menschlichen Eltern innewohnt, dann ist es, für ihre Nachkommen zu sorgen. Dazu nicht in der Lage zu sein, selbst wenn ich darauf keinen Einfluss habe, wäre für mich ein unverzeihliches Versagen.

Ich möchte auch, dass AJ und Oscar erwachsen werden, ihre Karrieren starten und heiraten und Kinder bekommen, wenn sie das möchten. Ich möchte meinen Ruhestand mit Didi verbringen, mehr schreiben, mehr angeln, mehr Poker spielen und mehr Reisen mit Familie und Freunden unternehmen.

Ich habe keine Angst davor, tot zu sein. Ich habe Angst davor, nicht am Leben zu sein.

Das DCEP sollte ein Löwe sein. Zumindest physisch war es ein Lamm. Die Lymphodepletion sollte ein Lamm sein. Es stellte sich heraus, dass es einen Biss hatte.

Meine Behandlungen waren für Donnerstag, Freitag und Samstag geplant. Sonntag war als Ruhetag frei. Montag würde ich mich für meinen CAR-T im Krankenhaus melden.

Wie DCEP wird auch die Lymphodepletion intravenös verabreicht, allerdings ambulant. Nach der ersten Infusion ging es mir gut. Nach der zweiten fühlte ich mich miserabel. Nach der dritten fühlte ich mich so krank wie noch nie nach einer Krebsbehandlung. Mir war übel, schwindelig und ich war so schwach, dass ich kaum ein Glas Wasser trinken oder aus dem Bett aufstehen konnte. Ich musste auf allen Vieren kriechen, um zur Toilette zu gehen.

Ob gut oder schlecht – Menschen betrachten volles Haar als Zeichen guter Gesundheit und Haarausfall als verräterisches Zeichen für Krebs. Ich hatte schon immer schönes Haar. Als Erwachsene trage ich es oben lang und an den Seiten kurz, wobei mir eine Strähne über die Stirn baumelt. Didi nennt es meine Superman-Locke.

Obwohl mein Haar während der DCEP-Behandlung etwas auszufallen begann, fiel es jetzt vollständig aus. Als ich duschte, war der Shampooschaum in meinen Händen mit Tausenden kleiner schwarzer und grauer Stoppeln gesprenkelt.

Das war schlimmer, als ich gedacht hatte. Mein Versuch, diesem Gefühl mit einem Bürstenschnitt zuvorzukommen, schlug fehl – auf manche Dinge kann man sich nicht vorbereiten. Nach fast zwanzig Jahren hatte ich endlich die wohl bekannteste Nebenwirkung von Krebs erlebt. Der Haarausfall war ein untrügliches Zeichen meiner Krankheit, und es tat weh. Die Superman-Locke war verschwunden.

Nach meiner letzten Lymphodepletionsbehandlung fuhr ich mit dem Taxi vom Krankenhaus nach Hause. Es war Samstag, der 24. Juni 2023, der Tag vor dem New Yorker Pride March, und da mehrere Hauptstraßen bereits gesperrt waren, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Fahrt, die normalerweise 45 Minuten dauern würde, hatte bereits weit über eine Stunde gedauert, und ich hatte noch mehr als zwanzig Blocks vor mir.

Während wir langsam die Park Avenue South entlangfuhren, hielt ein Pickup neben meinem Taxi. Es war ein roter Ford F-150 mit New Jersey-Kennzeichen. Fahrer und Beifahrer waren junge Männer Anfang zwanzig, in Tanktops und Baseballkappen. Aus den Lautsprechern dröhnte Bon Jovi. Wären sie Figuren in einem Film gewesen, hätte man sie als zu auffällig abgetan.

Zur Vorbereitung auf den Haarausfall während der beiden Chemotherapie-Runden habe ich mir einen Buzz Cut zugelegt.

Wie es sich gehört, wenn einem gerade das Immunsystem für eine futuristische Krebsbehandlung zerstört wird, saß ich mit Maske auf dem Rücksitz des Taxis und hatte das Fenster heruntergelassen. Der Fahrer des Pickups, der jetzt nur noch wenige Meter von mir entfernt auf der rechten Spur stand, hatte ebenfalls das Fenster geöffnet. Noch bevor er sprach, wusste ich, was er sagen würde.

Das genaue Zitat lautete: „Alter, lass die Maske weg.“ Sein Flügelmann lachte.

In meiner Familie erzählen wir gerne eine Geschichte über meinen Vater. Als ich vielleicht fünf Jahre alt war, waren wir alle sechs – mein Vater, meine Mutter, meine drei Geschwister und ich – im Norden des Staates New York Ski fahren. Es war ein besonders überfüllter Tag, und an einem der Lifte gab es eine lange Schlange.

Als eine Gruppe von Teenagern versuchte, nach vorne zu drängen, rief mein Vater, der zwar für seine sanfte Seele bekannt war, aber auch an Regeln glaubte, sie zur Rede.

„Tut mir leid, Leute“, sagte er. „Wir warten hier schon lange. Ihr müsst euch hinten anstellen.“

Die Kinder ignorierten ihn.

„Leute, geht nach hinten.“

Nichts.

"Jungs …"

Und dann: „Fick dich, alter Mann.“

Das war's. In meinem sonst so sanftmütigen Vater brach der Verstand. Er zog die Skischuhe aus, ging zu den Kindern und packte den Anführer der Gruppe am Revers.

„Geh nach hinten“, sagte er. „Sofort!“

Und sie gingen nach hinten.

Zurück auf der Park Avenue South ließ ich meinen inneren Gene Gluck heraus.

Ich stieg aus dem Taxi (der Verkehr war sowieso zum Erliegen gekommen) und ging zum Fahrer des Pickups.

Mein Monolog mitten auf der Straße verlief ungefähr so: „Ich bin Krebspatient, Arschloch. Ich bin auf dem Heimweg von einer Chemotherapie. Am Montag gehe ich für zwei Wochen ins Krankenhaus, wo ich eine Behandlung bekomme, die mich umbringen könnte. Ich trage eine Maske, weil mein Immunsystem nicht funktioniert. Fick dich.“

Was meine Leistungsfähigkeit anbelangt, hat es nicht geschadet, dass ich dank DCEP und Lymphodepletion nicht nur die meisten meiner Haare verloren hatte, sondern auch dünn und aschfahl aussah.

Ehrlich gesagt muss man sagen, dass der Fahrer in der Sekunde, in der ich aus dem Taxi stieg, zu spüren schien, was vor sich ging, und nachdem ich seinen Verdacht bestätigt hatte, schien er aufrichtige Reue zu empfinden.

„Tut mir leid, Alter“, sagte er. „Mein Fehler.“

Ich stieg wieder ins Taxi und er und sein Kumpel bogen an der nächsten Kreuzung rechts ab, vermutlich, um nicht noch länger neben mir herkriechen zu müssen.

Normalerweise halte ich nichts davon, die Krebskarte auszuspielen. In den meisten Situationen ist sie ein zu mächtiges Werkzeug für diese Aufgabe, ganz zu schweigen von der Manipulation. Aber an diesem Tag machte ich eine Ausnahme.

Am Montag, dem 26. Juni, checkte ich erneut im Mount Sinai ein, diesmal für meine CAR-T-Behandlung. Die Ärzte und Krankenschwestern erklärten Didi und mir, dass die Infusion selbst schmerzlos sei und nur etwa eine halbe Stunde dauern würde.

Danach wurde ich während meines zweiwöchigen Krankenhausaufenthalts sorgfältig auf Symptome von CRS und Neurotoxizität überwacht – zunächst alle fünfzehn Minuten, dann jede halbe Stunde, dann jede Stunde und danach mehrmals täglich.

Die CRS-Überwachung würde Blutuntersuchungen sowie Temperatur- und Blutdruckmessungen umfassen. Beim Neurotoxizitäts-Screening würde ich gefragt, ob ich meinen Namen kenne, welcher Tag heute ist, in welcher Stadt ich mich befinde usw. Außerdem würde ich Handschrifttests durchführen, um meine motorischen Fähigkeiten zu erfassen.

Wie uns bereits mitgeteilt worden war, durfte ich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern empfangen, und alle mussten eine Maske tragen. Ich hatte zwei Romane, drei Kreuzworträtselhefte und meine Netflix-, Hulu- und Peacock-Abos dabei. Meine Schwestern und mein Bruder schickten mir ein Foto von uns vieren von einer Familienhochzeit, das ich neben meinem Bett aufhängen sollte.

Ich hatte vor, während meines Krankenhausaufenthalts zu arbeiten. Dr. Richard unterstützte mich dabei. „Das würde mir helfen, abzuschalten“, sagte sie. Damit Zoom-Meetings nicht unheimlich werden, würde ich entweder meine Kamera ausschalten oder einen anderen Hintergrund als ein Krankenhauszimmer wählen.

Als es soweit war, rollte eine der Krankenschwestern einen Infusionsständer herein, an dem der Beutel mit meinen CAR-T-Zellen hing. Die Flüssigkeit im Beutel war farblos und im Großen und Ganzen unauffällig, wie Wasser. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, wie etwas so Außergewöhnliches so unscheinbar aussehen konnte.

Dann nahm die Krankenschwester den Plastikschlauch aus dem Beutel und befestigte ihn an dem Katheter, der mir früher am Tag in die Brust gelegt worden war. Ich beobachtete, wie die ersten Tropfen aus dem Ventil am Boden des Infusionsbeutels baumelten, sich dann lösten und durch den Schlauch in meine Venen gelangten.

Didi saß neben meinem Bett auf dem Besucherstuhl.

„Okay, Zellen“, sagte sie. „Arbeit.“

In den ersten Tagen meines Krankenhausaufenthalts ging es mir gut. Nicht, dass ich die beste Zeit meines Lebens gehabt hätte. Temperaturkontrollen, Blutdruckmessungen, Blutabnahmen und kognitive Funktionstests hörten nicht auf.

„Haben Sie Schmerzen?“

"NEIN."

„Ich werde jetzt Ihren Blutdruck messen.“

"Okay."

„Und jetzt Ihre Temperatur.“

"Sicher."

Und so weiter.

Ich habe mich schon hunderte Male mit Nadeln stechen lassen. Daran bin ich gewöhnt. Aber jede Nacht um Mitternacht und drei Uhr morgens geweckt zu werden, um gespritzt zu werden, war neu für mich.

Duschen war eine Zwickmühle. Wegen des Katheters durfte ich nicht normal duschen, da ich eine Infektion bekommen könnte. Aufgrund meines geschwächten Immunsystems musste ich meine Haut aber sauber halten, um Infektionen zu vermeiden. Die verschriebene Lösung waren spezielle Desinfektionstücher, die man täglich sicher auf der Haut anwenden kann. Ich kann nur sagen, dass sie eine Dusche kaum ersetzen.

Für die kognitiven Tests bat mich einer der Ärzte oder eine Krankenschwester, „meinen Satz“ zu schreiben. Dabei handelte es sich um die Kopie eines Satzes, den ich am ersten Tag als Grundlage schreiben sollte, um meine Feinmotorik zu überprüfen. Mein Satz lautete: „Heute habe ich gefrühstückt, ferngesehen, ein Buch gelesen und bin den Flur entlanggegangen.“ Shakespeare!

Dann stellte mir ein Arzt oder eine Krankenschwester eine Reihe von Fragen.

"Wie heißen Sie?"

„Jonathan Gluck.“

"Wo bist du?"

„Mount Sinai Krankenhaus.“

„In welcher Stadt?“

"New York."

"Wie alt bist du?"

„Achtundfünfzig.“

„Was ist das?“ [Zeigt auf den Fernseher.]

„Ein Fernseher.“

Usw.

Schließlich baten sie mich, meine rechte Hand zu heben, mit dem Finger meine Nase zu berühren oder etwas in der Art.

Als mich am dritten oder vierten Tag eine der Krankenschwestern bat, die Hand zu heben, tat ich dies nicht sofort.

Sie hielt inne.

„Geht es dir gut, Jonathan?“, fragte sie.

„Sie haben nicht gesagt: ‚Simon sagt‘“, sagte ich.

Fürs Protokoll: Sie hat gelacht.

Langeweile war ein weiteres Problem.

Um mir die Zeit zu vertreiben, habe ich mir die zweite Staffel von „The Bear“ (ausgezeichnet) angeschaut. Ich habe zwei Bücher von ehemaligen Kollegen gelesen („ Bad Summer People “ von Emma Rosenblum und „The Eden Test “ von Adam Sternbergh). Ich habe drei Kreuzworträtselsammlungen der New York Times durchgearbeitet (mein Kreuzworträtseltalent war noch nie so gut). Und ich habe mir buchstäblich jede Minute der Tour de France angeschaut, mehr als achtzig Stunden im Fernsehen übertragene Radrennen. (Sehen Sie sich auf YouTube Jonas Vingegaards spannenden Sieg im Zeitfahren der 16. Etappe an, bei dem er seinem langjährigen Rivalen Tadej Pogačar einen entscheidenden Schlag versetzt.) Weil Sport im Fernsehen für mich schon immer eine Art Prozac war, habe ich mir obendrein noch ein paar Dutzend Wimbledon-Spiele (freut mich für Carlos Alcaraz, traurig für Ons Jabeur), das Golfturnier der Damen US Open (Glückwunsch an die erstmalige Major-Siegerin Allisen Corpuz) und abends eine Dosis Spiele der Yankees und Mets (alle gleichermaßen und angenehm langweilig) angesehen. Auf die Frage, ob ich ein Cornhole-Turnier auf ESPN gesehen habe, berufe ich mich auf den fünften Zusatzartikel. (Los, Jamie Graham!)

Wenn Sie hier ein Gefühl der Eskapismus-Thematik spüren, liegen Sie nicht falsch. Während meines Krankenhausaufenthalts zur DCEP-Behandlung hatte ich „Endurance“ gelesen, Alfred Lansings Bericht über die unglückselige Shackleton-Expedition. Ich dachte, die epische Überlebensgeschichte könnte mich inspirieren (wenigstens war ich nicht auf einer antarktischen Eisscholle gestrandet und musste Robbenspeck essen, um zu überleben), und bis zu einem gewissen Grad tat sie das auch. Aber vielleicht war sie auch ein wenig zu intensiv. Meine eigene Saga, entschied ich, war erschütternd genug.

Ich will Sie mit meinen Klagen über das Krankenhausessen verschonen. Eigentlich gar nicht. Aber ich beschränke mich auf den Kaffee. Der Kaffee war furchtbar. Grauenhaft. Man könnte meinen, böse. Tatsächlich zögere ich, ihn als Kaffee zu bezeichnen. Es war Instant-Nescafé, die Sorte, die sie in diese dünnen kleinen Päckchen packen, damit sie europäisch aussehen, und in einen Styroporbecher mit lauwarmem Wasser geschüttet. Kennen Sie die kleinen Pfützen, die sich nach einem Regenschauer am Straßenrand bilden, die mit den regenbogenfarbenen Ölteppichen auf ihrer Oberfläche? Der Kaffee schmeckte nicht so; er schmeckte schlechter. Haben Sie schon einmal drei Jahre lang vergessen, den Wasserfilter unter Ihrer Küchenspüle zu wechseln, bis der Filter so mit Schmutz und Bakterien gesättigt war, dass er als Superfund-Standort durchgehen könnte? Stellen Sie sich vor, Sie wringen den Filter aus und trinken das Produkt. Dann müssen Sie sich überlegen, dass der Kaffee zehnmal so schlecht schmeckte.

Sagen wir es so: Am vierten Tag schlich ich mich trotz des Infektionsrisikos heimlich zum Starbucks in der Krankenhauslobby, um meinen Koffeinbedarf zu decken. Mit anderen Worten: Der Krankenhauskaffee war so schlecht, dass ich mein Leben riskierte, ihn nicht zu trinken.

Das Positive daran war, dass ich aufgrund meiner mittlerweile stark geschwächten Immunabwehr ein Einzelzimmer bekam. Das bedeutete, dass ich viele Stunden für mich allein hatte. Didi hat mir anvertraut, dass sie manchmal gerne auf Geschäftsreisen geht, weil ihr ein Hotelzimmer allein eine seltene Flucht vor den Anforderungen von mir, den Kindern, den Katzen und allem anderen bietet. Es ist kostbare Zeit für mich allein. Dieser Gedanke kam mir vielleicht, vielleicht aber auch nicht.

Als ich mir eines Morgens in der Lobby einen Kaffee geholt hatte und auf dem Weg zurück in mein Zimmer war, fiel mir neben den Auf- und Ab-Tasten eines Aufzugs ein gelber Haftzettel ins Auge.

Dort stand: „Jeder Tag auf der Erde ist ein guter Tag! Xoxo.“

Der Person, die diese Notiz geschrieben hat, sage ich: „Amen.“

Entlassungstag war Dienstag, der 11. Juli. Es gab eine letzte Untersuchung („Haben Sie Schmerzen?“), mein Katheter wurde entfernt und ich konnte gehen.

Didi hatte als Dankeschön für das Pflegepersonal eine Tasche voller Make-up, Nagellack und Gesichtscremes mitgebracht. Wir ließen sie bei der Oberschwester und gingen, wie es in den Krankenhaus-Fernsehsendungen heißt, direkt zum Ausgang .

Auf dem Weg zu den Aufzügen traf ich eine Frau, die ich Barbara nennen werde. Barbara war ebenfalls CAR-T-Patientin und eine der Ganggeherinnen. Streichen Sie das. Sie war die Ganggeherin. Sie war jeden Tag da draußen, marschierte eine Stunde oder länger hin und her, mit mindestens dreimal so viel Tempo wie wir alle. Sie war vielleicht fünfundsechzig Jahre alt und strahlte eine starke, ruhige Ausstrahlung aus. Sie schien zu sagen: „Ich weiß um deine Macht, Krebs. Aber es tut mir leid, du wirst mich nicht besiegen.“

Es war klar, dass ich gehen würde, ich hatte meinen Koffer dabei.

Barbara und ich hatten uns zuvor schon ein paar Mal unterhalten und Smalltalk gemacht. Aber in diesem Moment brauchten wir gar nicht zu sprechen. Wir verstanden uns perfekt, fast telepathisch. Jeder von uns sagte: „Es tut mir leid. Ich verstehe. Viel Glück.“

Adaptiert aus „An Exercise in Uncertainty“ , Harmony Books 2025

esquire