Was sieht die Einigung zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump zu Zöllen vor?

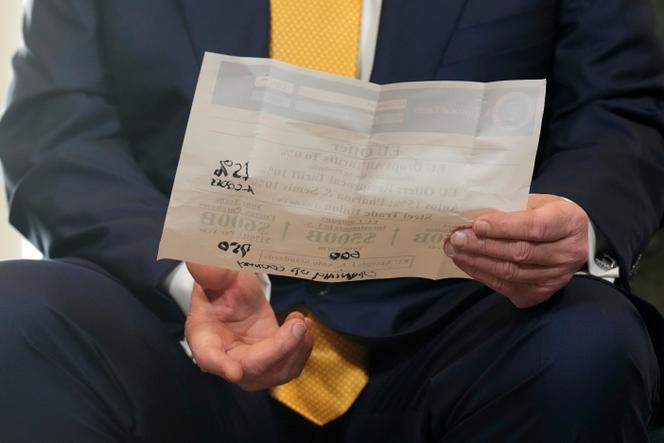

Autos, Wein, Luxusgüter ... Wichtige Sektoren der europäischen Wirtschaft werden von US-Zöllen in Höhe von 15 Prozent betroffen sein. Dies geht aus der am Sonntag, dem 28. Juli, von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten Vereinbarung hervor.

Das Turnberry-Abkommen bestätigt, dass der transatlantische Handel in eine neue Ära des unverhohlenen amerikanischen Protektionismus eingetreten ist. Bis zur Rückkehr Donald Trumps an die Macht war dieser Handel durch einen durchschnittlichen US-Zoll von 4,8 Prozent gekennzeichnet.

Das Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten bleibt jedoch unklar. Folgendes ist bisher bekannt:

Bisher seien sie von Zöllen befreit und würden daher keine Sonderbehandlung erhalten, warnte Donald Trump am Sonntag, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Laut von der Leyen fallen auch pharmazeutische Produkte unter die 15-prozentigen US-Zölle, obwohl Trump bereits in den ersten Gesprächen zwischen den beiden Staatschefs klargestellt hatte, dass er sie nicht in das Abkommen einbeziehen wolle.

Pharmazeutische Produkte sind derzeit die am meisten aus Europa in die USA exportierten Produkte. Laut Eurostat werden sie im Jahr 2024 einen Wert von fast 120 Milliarden Euro erreichen (22,5 % der gesamten exportierten Waren).

Die europäische Automobilbesteuerung sinkt auf 15 Prozent. Vor der Trump-Regierung lag sie bei 2,5 Prozent, seit April waren es 27,5 Prozent. Europäische Unternehmen exportierten 2024 Transportgüter im Wert von fast 70 Milliarden Euro in die USA. Laut dem Verband der Europäischen Automobilhersteller (ACEA) verkaufte die Automobilindustrie dort fast 750.000 Autos im Wert von 38,5 Milliarden Euro.

Deutschland produziert den Großteil dieser Fahrzeuge, darunter Premium-Limousinen, SUVs und Sportwagen von Audi, Porsche, BMW und Mercedes. Die Einigung vom Sonntag stellt eine Verbesserung für die Branche dar. Nach dem 25-prozentigen Zuschlag waren die Auslieferungen von Volkswagen im ersten Halbjahr zurückgegangen.

Die am Sonntag angekündigte Einigung sieht laut Ursula von der Leyen eine Nullsteuer auf Flugzeugausrüstung vor.

Die US-Zölle belasteten diesen stark globalisierten Sektor schwer. Seit März wurde auf die Einfuhr von Aluminium und Stahl, wichtigen Materialien der Luftfahrtindustrie, ein Aufschlag von 50 Prozent erhoben. Und für sämtliche aus Europa importierte Ausrüstung (einschließlich Flugzeuge) wurde ein Aufschlag von 10 Prozent erhoben.

Für Luxusgüter sollte keine Ausnahmeregelung gelten, daher sollten die 15 % gelten.

In den letzten Wochen hat Bernard Arnault, Chef des französischen Luxusgiganten LVMH, sowohl mit europäischen Staats- und Regierungschefs als auch mit Donald Trump daran gearbeitet, die Preisaufschläge zu begrenzen. Für LVMH wäre ein Zoll von 15 Prozent „ein gutes Ergebnis“, sagte sein Finanzchef am Donnerstag. Der Konzern glaubt, dies durch Preiserhöhungen und Produktionsoptimierungen, insbesondere in den USA, kompensieren zu können. Der weltweit führende Luxusgüterkonzern hat die Eröffnung einer vierten Louis-Vuitton-Werkstatt in Texas angekündigt.

Im Mai erklärte sein Konkurrent François-Henri Pinault vom Kering-Konzern, dem Gucci und Balenciaga gehören, dass es „keinen Sinn hätte, italienische Gucci-Taschen in Texas herstellen zu lassen“.

Auch französische und italienische Kosmetikmarken sind in den USA weit verbreitet: Im Jahr 2024 erwirtschaftete L'Oréal dort 38 % seines Umsatzes. Im April erwähnte der CEO die Möglichkeit, einen Teil seiner Produktion dorthin zu verlagern.

„Bestimmte landwirtschaftliche Produkte“ sollen von der 15-prozentigen Steuer ausgenommen werden, sagte Ursula von der Leyen. Details wurden am Sonntagabend jedoch nicht genannt. Einige Lebensmittel wie Käse und Konserven gehören zu den wichtigsten europäischen Exportgütern.

Bezüglich der Weine und Spirituosen im Rahmen der Vereinbarung wurden noch keine Entscheidungen getroffen. Einzelheiten werden in den kommenden Wochen ausgearbeitet.

Im Jahr 2024 exportierte die EU Alkohol im Wert von 8 Milliarden Euro, darunter Wein im Wert von über 5 Milliarden Euro, in die Vereinigten Staaten, ihren größten Exportmarkt.

Auf Frankreich entfällt etwa die Hälfte: In den USA wurden Wein im Wert von 2,4 Milliarden Euro und Spirituosen im Wert von 1,5 Milliarden Euro verkauft (etwa 25 % der Exporte). Italien exportierte Wein im Wert von etwa 2 Milliarden Euro. Schweden verkauft seinen Wodka in die USA, Irland seinen Whisky.

Bordeaux-Weine beispielsweise erwirtschaften dort 20 Prozent ihres Umsatzes. „Bei 10 oder 15 Prozent [Zöllen, Anm. d. Red.] werden wir Lösungen finden“, erklärte Philippe Tapie, Präsident von Bordeaux Négoce, vor der Ankündigung am Sonntag. Aber „bei 30 Prozent nicht. Dann ist Schluss“, befürchtete er.

" srcset="https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/320/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 320w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/556/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 556w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/640/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 640w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/664/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 664w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/960/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 960w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1112/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1112w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1328/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1328w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1668/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1668w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1992/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1992w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/2301/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 2301w" Größen="(min-Breite: 1024px) 556px, (min-Breite: 768px) 664px, 100vw" Breite="664">

" srcset="https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/320/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 320w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/556/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 556w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/640/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 640w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/664/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 664w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/960/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 960w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1112/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1112w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1328/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1328w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1668/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1668w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/1992/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 1992w, https://img.lemde.fr/2025/07/28/0/0/5616/3744/2301/0/75/0/23067cf_upload-1-f8kycc2d8yk1-527742.jpg 2301w" Größen="(min-Breite: 1024px) 556px, (min-Breite: 768px) 664px, 100vw" Breite="664">Amerikanischer Stahl und Aluminium, die bisher durch 50-prozentige Zölle auf konkurrierende Produkte, sogar aus Kanada und Mexiko, geschützt waren, könnten Gegenstand separater Verhandlungen sein. Die am Sonntag erzielte Einigung löste dieses Problem nicht.

Die Europäische Union verpflichtete sich im Rahmen des Abkommens außerdem zu strategischen Käufen im Wert von 750 Milliarden Dollar (rund 640 Milliarden Euro) während der Amtszeit von Donald Trump in den Bereichen Öl, Flüssigerdgas (LNG), Kernenergie, Kraftstoffe und Chips.

Die Europäische Kommission hat in diesen Bereichen jedoch keine wirklichen Befugnisse. Sie kann auf den Öl- und Gasmärkten keine Anordnungen erteilen. Sollten diese Zusagen zu erhöhten Käufen von amerikanischem Flüssigerdgas führen, könnten sie auch Europas Klimaziele gefährden. Die Kommission kann auch keine Investitionen im Namen von Unternehmen tätigen.

Die EU hat außerdem zugesagt, in diesem Zeitraum 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren und amerikanische Militärausrüstung im Wert von „ Hunderten von Milliarden Dollar “ zu kaufen, so Donald Trump.

Am Donnerstag, dem 24. Juli, gab die Europäische Union grünes Licht für eine Reihe von Handelsvergeltungsmaßnahmen gegen die USA. Diese auf 93 Milliarden Euro geschätzte Reaktion sollte ab dem 7. August umgesetzt werden, falls mit Washington keine Einigung in der Zollfrage erzielt wird. Daher werden diese Gegenmaßnahmen vorerst nicht umgesetzt.

Beitragen

Diesen Inhalt wiederverwenden