Polnische Unternehmen sträuben sich dagegen: „Wir verbinden damit Geldverbrennen.“

- Der IT-Leiter eines großen polnischen Möbelherstellers spricht über die im Unternehmen implementierten Digitalisierungsprozesse.

- Die Digitalisierung schreitet (in Deutschland) voran. „Die Großkonzerne stellen Anforderungen an alle Partner. Dadurch werden kleinere Unternehmen zur Modernisierung „gezwungen“ … So etwas gibt es bei uns nicht“, sagt Mariusz Sobociński, IT-Direktor bei Nowy Styl, einem führenden europäischen Hersteller von Möbeln für öffentliche Räume und Büros.

- - Wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, eine intelligente Fabrik zu schaffen, aber im Allgemeinen sorgen wir mit allem, was wir tun, dafür, dass die Prozesse „intelligent“ ablaufen - sagt unser Gesprächspartner.

- „Wenn man es mit der Digitalisierung übertreibt (und in manchen Fällen kann man es übertreiben), beginnen die Mitarbeiter, für fast jedes Problem, das sie bei der Digitalisierung haben, nach Lösungen zu suchen. Nicht unbedingt, weil sie ein Problem lösen wollen, sondern weil sie beispielsweise die Verantwortung von sich selbst auf den Prozess verlagern wollen. Dagegen kämpfen wir“, sagt Mariusz Sobociński.

- Das Gespräch ist Teil einer Interviewreihe, die als Grundlage für den Bericht „Vom Band zum Algorithmus. Wie die Digitalisierung die Zukunft der Industrie prägt“ dient, der von WNP Economic Trends im Rahmen des New Industry Forum (Katowice, 14.-15. Oktober 2025) erstellt wird.

Welche Investitionen im Bereich Digitalisierung und Digitalisierung (sowie damit verbundene Industrie 4.0-Lösungen) haben Sie in den letzten fünf Jahren getätigt?

Wir können sie in zwei Kategorien unterteilen: Die erste ist der Aufbau der gesamten Infrastruktur, in der diese Prozesse laufen: Wir haben viele Cloud-Lösungen aus dem Microsoft-Bereich integriert.

Und der zweite Schritt: Wir haben unsere gesamte interne Infrastruktur auf ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) bzw. Platform-as-a-Service-Modell (PaaS) umgestellt und alles lokalisiert. Außerdem haben wir die Containerisierung implementiert (in der IT bezeichnet dies den Prozess, Anwendungen – samt Bibliotheken und Konfigurationsdateien – in separate, portable Einheiten, sogenannte Container, zu packen – Anmerkung der Redaktion).

All dies wird durch Analytik und Simulation ergänzt, die die Ebene bilden, auf der wir aufbauen – z. B. digitale Zwillinge.

„Heute wird eine Möbelproduktionslinie nur von wenigen Leuten bedient, alles Weitere übernimmt das System.“Was ist mit „Front-Line-Lösungen“?

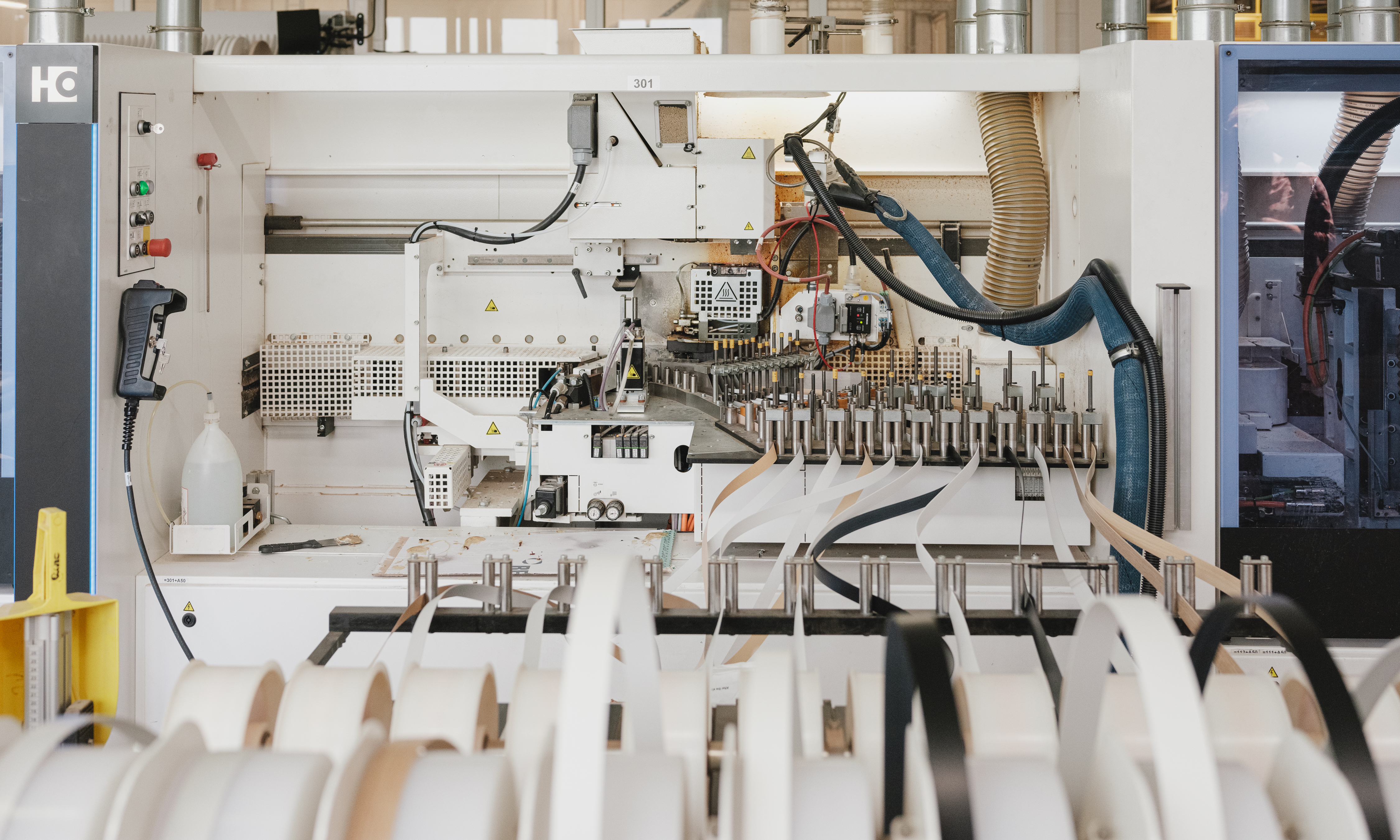

Wir haben unsere automatisierten Produktionslinien modernisiert, um den Anforderungen von Industrie 4.0 gerecht zu werden. Wir haben die Hardware und die gesamte MES-Software (Produktionsmanagementsystem – Anm. d. Red.), die die automatisierte Produktionslinie steuert, ausgetauscht. Dies führt zu einer vollständigen Automatisierung und Robotisierung des Prozesses.

Heute wird die Möbelproduktionslinie von nur wenigen Personen bedient, alles andere erledigt das System. Es handelte sich um eine Großinvestition – in eine unserer Fabriken – und ist daher in unserer Größenordnung ein beachtliches Unterfangen.

Wie beurteilen Sie die digitale Reife Ihrer Organisation?

„Ich schätze unsere digitale Reife im Vergleich zu anderen Fertigungsunternehmen in Polen recht hoch ein. Wir sind in unserer Branche in Polen führend und in Europa, im Möbelsektor, gehören wir zu den Spitzenreitern. Wir hinken den Spitzenreitern sicherlich nicht im negativen Sinne hinterher …“

Welche Digitalisierungsprojekte, insbesondere im Bereich Industrie 4.0, planen Sie in den nächsten Jahren?

„In den nächsten ein bis zwei Jahren werden wir eine ziemlich umfassende Überholung unserer Kernplattform abschließen, einschließlich der Grundlagen (Funktionsweise unserer Lieferkette, Kundenservice, Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Neuaufbau der Mitarbeiterkommunikationsebene in der Produktion und Integration in die Möbelherstellung). Außerdem führen wir ein TMS (Transportmanagementsystem – Anm. d. Red.) ein, um die Logistik zu verbessern.“

Wir haben beschlossen, dass wir uns ein wenig „verstärken“ müssen, um uns weiterentwickeln zu können …

Welche Kriterien dominieren bei der Entscheidung über solche Investitionen?

„Es kommt darauf an, um welchen Bereich es sich handelt. Wenn wir zum Beispiel über Kundenservice sprechen, geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen unsere Standards an die Marktstandards anpassen oder sie übertreffen. Kostensenkungen sind zwar immer willkommen, aber zweitrangig.“

Mit wem kooperieren Sie im Bereich Digitalisierung? Kommen Startups oder Forschungszentren auf Sie zu?

- Meistens handelt es sich dabei um Zulieferunternehmen. Wir arbeiten nicht mit Startups, Universitäten oder Forschungs- und Entwicklungszentren zusammen.

Ich glaube , dass es in Polen aus Sicht der Universitäten und Forschungs- und Entwicklungszentren kaum derartige Aktivitäten gibt. Alle neigen dazu, dieses Thema nach dem Motto anzugehen: „Lasst uns lernen, was ihr da macht“, statt zu sagen: „Hört zu, wir haben etwas Innovatives, lasst uns gemeinsam etwas machen.“

„In der Produktionshalle haben die meisten Arbeitsplätze Zugang zu einem Kiosk“Wie ist der aktuelle Stand und die Auswirkungen der Nutzung erhobener Daten, insbesondere in der Produktion?

Für uns ist das ziemlich hoch. Wir haben eine geeignete Hybrid-Infrastruktur aufgebaut, die sowohl Cloud- als auch lokale Infrastruktur umfasst. Derzeit verarbeiten wir Daten hauptsächlich in der Cloud. Wir werden versuchen, einen Teil davon – die für Echtzeit benötigten Daten – in unsere „interne Cloud“ zu migrieren. Dies dient der Kostenoptimierung, da Cloud Computing recht teuer ist.

Unsere Infrastruktur basiert heute hauptsächlich auf Databricks, Microsoft und Power BI. Wir haben Einheiten geschaffen, sozusagen „Self-Service“-Teams. Diese erstellen Daten, Berichte und Analysen und sind direkt neben dem Produktionsleiter angesiedelt. Sie sind diejenigen, die Analysen direkt für die spezifischen Bedürfnisse des Betriebsleiters „produzieren“. Und in den meisten Bereichen – beispielsweise in Fabriken – arbeiten wir so. Enge Kommunikation und Verständnis sind hier entscheidend.

Wir haben uns nicht für ein Modell entschieden, bei dem die „zentrale IT“ solche Anfragen bearbeitet , weil das unter unseren Umständen nicht funktionierte. Wir müssen einfach nah beieinander sitzen; „nach rechts wischen“, „nach links wischen“, „dies überspringen“, „dies hinzufügen“ funktionieren immer noch.

Als IT-Abteilung stellen wir Datensätze bereit und schulen Mitarbeiter in Self-Service-Teams. Wir haben außerdem Verfahren eingerichtet, um die Zuverlässigkeit dieser Daten sicherzustellen. So kann jeder Betriebsleiter beispielsweise zu uns kommen und sagen: „Hören Sie, das ist für mich von zentraler Bedeutung. Ich befürchte, diese Leute könnten gehen. Ich habe kein Backup dafür, wir müssen etwas dagegen tun.“ Anschließend versehen wir den Bericht mit dem Stempel „IT-geprüft“, und er befindet sich in unseren zentralen Ressourcen. Natürlich kann dieser Bericht lokal weiterentwickelt werden, aber aus Sicht der zentralen IT garantieren wir seine Verfügbarkeit auch dann, wenn die Person, die ihn aktuell erstellt, das Unternehmen verlässt.

Wir wollen keine Smart Factory, aber grundsätzlich ist alles, was wir tun, darauf ausgerichtet, Prozesse „smart“ laufen zu lassen. Das ist kein Selbstzweck, sondern eine generelle Richtung . Wir wollen Synergien nutzen – das heißt, sobald wir Daten sammeln, lohnt es sich, diese weiterzugeben und automatisiert Interaktionen zu schaffen. Generell planen wir nicht in Einzelschritten, sondern harmonisiert. Für mich ist das ein Zeichen von „smart“.

Interessieren Sie sich für die Technologie des Internets der Dinge?

„Wir hatten einige Vorschläge, aber ehrlich gesagt haben wir keine nennenswerte Kapitalrendite gesehen. Es wäre schön, sie zu haben, aber jeden Stuhl mit diesen Technologien auszustatten, ist teuer. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Als wir dies beispielsweise mit unseren Produkten versuchten, stießen wir auf Hindernisse, die wir nicht überwinden konnten (einschließlich der Stromversorgung der Chips).

„Die Digitalisierung erfordert eine Form der Standardisierung. Und das ist wahrscheinlich die größte Hürde …“Wie viele Ressourcen werden in Ihrem Land digitalisiert?

Die meisten Ressourcen werden digital dargestellt. In der Produktion haben die meisten Arbeitsplätze Zugang zu einem Kiosk, der Zugriff auf das MES (Manufacturing Execution System – Anm. d. Red.) bietet . Mitarbeiter können sehen, was sie tun müssen, Konstruktionsdokumente einsehen, sehen, welche Materialien sie benötigen oder Produktions-, Qualitätsmängel, Materialengpässe usw. melden.

Wir haben digitale Zwillinge bereits erwähnt …

„Für eine Möbelfabrik sind wir relativ nah dran, obwohl es strenggenommen noch nicht ganz so weit ist. Ein Zwilling sollte es ermöglichen, bestimmte Testschemata einzuführen, also die virtuelle Produktion und den gesamten Prozess. Nein, so etwas haben wir nicht. Der Produktionsaufwand wäre derzeit sehr hoch, weil es sich um komplexe Strukturen handelt, die in der digitalen Welt nachgebildet werden müssten. Wir haben sie zwar digital umgesetzt, aber nicht streng in Form eines Zwillings.“

Wie schätzen Sie die Potenziale und Risiken der Datenerfassung und des Datenaustauschs mit B2B-Partnern ein?

Ein schwieriges Thema … Wir tauschen Daten hauptsächlich mit Kunden, Lieferanten, Spediteuren und anderen Fabriken aus. Was die Kunden betrifft, sind unsere Produkte konfigurierbar. Im B2B-Bereich ist die am häufigsten ausgetauschte Information zur Produktdefinition die SKU (Stock Keeping Unit; eine Art Kennung zur Verwaltung eines bestimmten Produkts – Anmerkung des Herausgebers). Bei einem konfigurierbaren Produkt gibt es jedoch keine SKU. Daher gibt es keinen Marktstandard für die einheitliche Übertragung dieser Daten. Und das ist eine Herausforderung – eher marktbezogener als technologischer Natur. Wir haben einige Lieferanten, mit denen wir SKUs austauschen können. Und hier gibt es keine technischen oder methodischen Barrieren. Aber im B2B-Bereich gibt es immer irgendwelche Barrieren.“

Es heißt, es gebe bestimmte Standards, aber jeder hat irgendwo seine eigenen Anpassungen, diese Kommunikationspläne, und fast jedes Mal muss man sie anpassen. Sicherzustellen, dass „A“ für uns auch „A“ für den Kunden ist, ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Manchmal treten auch auf Kundenseite technologische Barrieren auf. Sie verfügen möglicherweise nicht über ein System, das diese Integrationsebene unterstützt. Strategisch streben wir jedoch eine möglichst enge Integration mit Kunden und Lieferanten an.

Aber haben Sie in den letzten Jahren diesbezüglich Fortschritte gesehen?

Nein! Ich hoffe, dass das nationale System für elektronische Rechnungsstellung (KSeF) mit Inkrafttreten (Anmerkung der Redaktion: Umsetzung 2026) die Unternehmen dazu zwingt, es zu nutzen. Dann werden bestimmte Standards entwickelt.

Heutzutage ist jeder daran gewöhnt, dass auf der rechten Seite der Rechnung eine Beschreibung steht. Es ist mühsam, jede Nachricht neu zu erstellen, nur um sie dort zu haben.

Welche Auswirkungen haben Digitalisierung und Industrie 4.0-Transformationen generell auf die Führungs- und Organisationskultur im Unternehmen? Wurden personelle Veränderungen eingeleitet, Mitarbeiterschulungen durchgeführt und Transformationsverantwortliche ernannt?

„Es gibt Probleme, die wir noch nicht angegangen sind … Die Digitalisierung erfordert eine gewisse Form der Standardisierung. Und das ist wahrscheinlich das größte Hindernis: Wenn etwas manuell oder Punkt für Punkt verwaltet wird, sind alle Optimierungen lokal und nicht „global“. Diese Einschränkungen müssen reduziert und innerhalb des Unternehmens standardisiert werden. Dies ist ein langfristiger Prozess. Wir sind noch nicht abgeschlossen.“

Natürlich erleben wir personelle Veränderungen. Wir bilden auch digitale Führungskräfte aus , was umso notwendiger ist, als manche Menschen, die in der alten Welt erfolgreich waren, mit der neuen Welt völlig im Widerspruch stehen ...

Wenn man es mit der Digitalisierung übertreibt (und in manchen Fällen kann man es übertreiben), suchen Mitarbeiter nach Lösungen für fast jedes Problem der Digitalisierung . Nicht unbedingt, weil sie ein Problem lösen wollen, sondern weil sie beispielsweise die Verantwortung von sich selbst auf den Prozess verlagern wollen. Wir kämpfen dagegen. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, um 90–95 % der Arbeit zu digitalisieren, aber wir müssen diese – sagen wir 5 % – dem „menschlichen Faktor“ überlassen. Das ist nicht einfach; es ist auch eine Frage der Unternehmenskultur.

Können wir über Unternehmen sprechen, die den digitalen Wandel in unserem Land anführen?

„Mir scheint, dass es in Polen davon noch immer nicht genug gibt … Mir gefällt, wie es in Deutschland organisiert ist. Dort „ziehen“ große Unternehmen wie Bayer, BMW, Volkswagen, Siemens und Bosch den gesamten deutschen Markt auf.“

Um mit Siemens Geschäfte zu machen, spielt es keine Rolle, um welches Unternehmen es sich handelt: Sie müssen Dokumente elektronisch austauschen, Ihren Partnern einen elektronischen Produktkatalog zur Verfügung stellen und ihnen die gesamte Produktpalette und -freigabe zur Verfügung stellen. Diese Giganten stellen eine Reihe von Anforderungen, die alle Partner erfüllen müssen. Dadurch werden kleinere Unternehmen zur Modernisierung „gezwungen“. So etwas gibt es bei uns nicht.

Große Unternehmen an der Oder führen „große“ Machbarkeitsstudien (PoCs, Anm. d. Red.) mit KI durch, weil sie es sich leisten können. Dort gilt es als gutes Ergebnis, wenn jemand 1.000 KI-Lizenzen kauft und 100 dieser 1.000 Lizenzen nutzt. Für die meisten polnischen Unternehmen ist dies jedoch unerreichbar, da es sich nur um 10 % handelt … Und niemand weiß, wie viel von diesen 10 % tatsächlich in Gewinn für das Unternehmen mündet. Dieser deutsche Mechanismus wird ab einem bestimmten Punkt selbsterhaltend, da Wissen auf den Markt gebracht wird.

Auf dem polnischen Markt ist dies nahezu unmöglich. Polnische Champions sind häufig staatliche Unternehmen; ihre Vorstände reagieren empfindlich auf politische Schwankungen und garantieren oft keine Projektkontinuität.

Inwieweit trägt die Digitalisierung der Verwaltung und staatlicher Aktivitäten dazu bei, eine Innovationskultur in der Gesellschaft aufzubauen und die Wirtschaft im heutigen Polen zu unterstützen?

Was die Digitalisierung des öffentlichen Sektors angeht, würde ich sagen, dass wir hier (ebenso wie im Bankwesen) auf einem höheren Niveau sind als Deutschland . Das beeinflusst natürlich die Innovationsentwicklung, da die Menschen beispielsweise bereits auf E-Banking umgestiegen sind. sie lassen sich von den Anwendungen nicht aus der Ruhe bringen... Dadurch werden digitale Kompetenzen aufgebaut und Erwartungen an private Unternehmen in diesem Bereich geweckt .

Wie beurteilen Sie das Bewusstsein und den Schutz vor Cyberangriffen in der Industrie? Welche Maßnahmen sollte die Politik diesbezüglich ergreifen?

Ich denke, die Situation in Polen ist im Allgemeinen nicht so gut. Paradoxerweise schützt die Tatsache, dass einige Unternehmen schlecht digitalisiert sind, sie vor Cyberangriffen… Der zweite Aspekt? Für uns in Polen ist das nicht unbedingt rentabel. Wir leben nicht in den USA oder Kanada, wo die „Cyberangriffsindustrie“ bereits so weit entwickelt, profitabel und wie ein Unternehmen organisiert ist.“

Bei Nowy Styl investieren wir stark in Cybersicherheit und halten relativ hohe Standards ein. Das Management stimmt dem zu und erkennt an, dass Cyberangriffe gefährlich sind. Wir haben Erfahrung mit unseren Lieferanten und Subunternehmern, die solchen Angriffen ausgesetzt waren, nicht unbedingt sogar in Polen.

Es handelt sich zwar nicht um ein typisches SOC (Security Operation Center, Anm. d. Red.), aber wir haben einen Spezialisten, einen Architekten des gesamten Sicherheitssystems. Außerdem legen wir großen Wert darauf (und das ist unser Leitmotiv), dass die meisten Dinge, die wir bauen und alles, was wir produzieren, schnell reproduzierbar sind.

Das schwächste Glied in solchen Prozessen ist immer der Benutzer. Deshalb führen wir interne Tests durch und kommunizieren die Ergebnisse anschließend entweder individuell an die Person, bei der es „klickt“, oder allgemeiner an das Team, um Wissen im Bereich Cybersicherheit aufzubauen.

Welche Maßnahmen sollte der Staat in dieser Hinsicht ergreifen?

„Ein Cyberangriff ist ein Verbrechen. Die einzige Frage ist, wie man die Täter schnappt. Das ist eine große Herausforderung für die Strafverfolgung.“

Ich finde, die Banken leisten hervorragende Arbeit, indem sie das Bewusstsein dafür schärfen, Passwörter nicht weiterzugeben, nicht herumzuklicken usw. Das hilft. Vielleicht sollte die Regierung etwas Ähnliches tun, zum Beispiel über mObywatel? Man kann nie genug Sicherheitstests durchführen!

„Die meisten Unternehmen in Polen konzentrieren sich auf eine kostengünstige Produktion und darauf, ein Unterlieferant in der Lieferkette zu bleiben.“Was ist der Hauptgrund für die bisher langsame Digitalisierung polnischer Unternehmen?

- Als Big Data gerade erst aufkam, fragte mich jemand auf einer Konferenz (ich glaube in Wien): „Warum hinken Sie in Polen immer fünf Jahre hinterher?“ Ich denke, das stimmt …

In unserem Land werden nur sehr geringe Mittel für Innovationen bereitgestellt. Das sehen wir schon jetzt beim Aufkommen der künstlichen Intelligenz. Wir werden in unserem Land erneut zurückfallen, denn dieser Prozess erfordert Investitionen, und ein Großteil dieser Mittel wird keinen direkten Ertrag bringen …

In Polen herrscht ein pragmatischer Ansatz: Wenn ich keinen konkreten, sichtbaren Business Case habe, fällt es mir schwer, Investitionen zu tätigen. Wenn beispielsweise etwas in Österreich oder Deutschland entwickelt wurde, können wir es erst dann in unserem Land umsetzen. Ich denke, es ist eine Art Abneigung gegen Innovationen... In unserem Land ist es eher so, als würde man Geld verbrennen .

Mir scheint, dass die meisten Unternehmen in Polen auf eine kostengünstige Produktion und darauf, ein Subunternehmer in der Lieferkette zu bleiben, fokussiert sind. Und dann versuchen sie, jeden Złoty noch mehr zu zählen... Diese Unternehmen werden nicht so große Summen – sagen wir 5 Millionen Euro – investieren, wenn sie das Risiko eingehen, dass sie irgendwann von einer Innovation von heute profitieren.

Bei Nowy Styl versuchen wir, künstliche Intelligenz einzusetzen, und manchmal sieht das einfach fantastisch aus … Aber ich halte mich an mein Budget. Es ist keine klassische Investition, sondern bezieht sich auf die laufenden Betriebskosten (Anmerkung der Redaktion). Es ist kein großer Aufwand und auch schwer zu skalieren, aber wenn ich bestimmte Ergebnisse erreiche, spreche ich mit dem Management …

Wir haben bereits ein wenig darüber gesprochen, aber was sind die Gründe für die geringe Nutzung von KI in Polen?

- Wir haben hier einen großen Informationslärm: „KI hier, KI da, hier haben wir sie, hier haben wir sie nicht“ … Ich habe jedoch echte Statistiken von großen Unternehmen gesehen: Es sieht überhaupt nicht rosig aus … Es stimmt, es gibt jedoch einige Orte in Polen, denen dies gelungen ist. Das ist sichtbar.

Um KI zu nutzen, reicht es nicht aus, nur den Willen zu haben und eine Lizenz zu kaufen. Man braucht eine zuverlässige digitale Plattform und strukturierte Daten. Man muss erhebliche Investitionen tätigen, um nach einiger Zeit etwas herauszubringen … Und in Polen gibt es – wie bereits erwähnt – eine Abneigung dagegen.

Und was würden Sie zum Potenzial der KI in der polnischen Industrie sagen?

„Tatsächlich. Ich würde hinzufügen, dass der Begriff KI total im Trend liegt und Technologien, die ich nicht als KI bezeichnen würde, generell darunter subsumiert werden. Maschinelles Lernen ist beispielsweise nicht ganz neu und Data Mining – diese Themen tauchten bereits bei SQL 2000 auf. Heute ist das Niveau natürlich höher – beispielsweise aufgrund der Rechenleistung und des Cloud Computing.

Wenn es um Betriebsführung, Logistik und Lagerverwaltung geht, gibt es jede Menge Optimierungspotenzial. Hier sehen Sie Lernprojekte, die Ihnen zeigen, in welcher Reihenfolge Sie laden, versenden, produzieren oder was Sie nicht produzieren sollten, was nicht zu tun... Der Mensch ist schlicht nicht in der Lage, alle Daten so ganzheitlich zu erfassen.

Wir planen, hier einige KI-Prozesse zu implementieren. Dabei geht es um die operative Produktionsplanung mittels KI. Hier stoßen wir jedoch auf einen Realitätskonflikt. Mit zunehmender Dringlichkeit des Themas kamen Bedenken auf : Wie wird das geplant, wird es gut umgesetzt, wie kontrollieren wir es – oder vielleicht auch nicht? Diese Hürde gilt es zu überwinden. Ich halte das für sinnvoll.

Wir verbessern unsere digitale Plattform, um präzisere und zuverlässigere Daten zu erhalten. Wir führen Data Governance ein, wo es sie noch nicht gibt. Wir investieren außerdem in Technologien für Data Mining und eine Business Rule Engine. Wir testen LLMs noch nicht auf Unternehmensebene, sondern lokal und isoliert.

In meiner IT-Abteilung betrifft einer dieser lokalen Tests die Unterstützung der gesamten Softwareentwicklung, des Konfigurationsmanagements und großer Datensätze. In diesem Fall arbeiten wir mit einem Anbieter zusammen – IBM WatsonX. Im Fall der zentralen IT arbeiten wir mit GitHub, mit künstlicher Integration, die die Programmierung unterstützt.

Welchen Rang würden Sie also hinsichtlich des Investitionsumfangs in KI einschätzen?

- Eher ein „Mittelweg“. Wir versuchen, etwas zu tun, aber bisher nichts Großes.

„Wer Holz verarbeitet, muss angeben, von welchem Grundstück das Holz stammt“Europäische oder nationale Digitalisierungs-Megapläne... Ist das tatsächlich echte Unterstützung? Welche Erwartungen haben die Unternehmen, insbesondere Ihr Unternehmen, falls vorhanden?

„Es besteht offenbar wenig Vertrauen darin, dass diese Art von Dokumenten für Unternehmen greifbare Vorteile mit sich bringt. Natürlich haben wir jemanden im Unternehmen, der solche Angelegenheiten überwacht, aber … solche Strategien haben uns nicht wirklich weitergebracht.“

Inwieweit unterstützt die Digitalisierung des polnischen Staates sowie der Produktions- und Managementprozesse die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele (ESG)?

Für die ESG-Berichterstattung sind zusätzliche Daten erforderlich, die erfasst, gesammelt und gemeldet werden müssen. Wer beispielsweise Holz verarbeitet, muss angeben, von welchem Grundstück das Holz stammt. Stellen Sie sich vor, Sie würden Holz in der Massenproduktion verwenden. Wie sorgfältig müssten Sie alles nachverfolgen, um einem Kunden in Frankreich mitteilen zu können, dass das Holz für sein Stuhlbein aus der Slowakei stammt – zum Beispiel von Grundstück a, b oder c.

Ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Aber es erhöht auf jeden Fall die Kosten und schafft Barrieren. Die Frage ist: Werden wir als Europa, wenn wir uns in diesem Sinne weiter in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, tatsächlich Nachhaltigkeit erreichen und bleibt dann noch etwas zum Ausgleich übrig? Denn wir werden unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Den Chinesen ist das egal! Mir scheint, dass dies eher politische als wirtschaftliche Richtungen sind.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie PwC und Deloitte haben sich auf die Umsetzung von ESG-Kriterien spezialisiert und daraus ein Geschäft gemacht. Wir müssen darüber berichten, also kaufen wir es entweder von ihnen oder beginnen, es selbst zu tun. Aber hat das irgendeine Wirkung? Ich habe meine Zweifel.

wnp.pl