Marxismo | Karl Marx como político: «Los franceses necesitan una paliza»

Karl Marx es conocido como teórico y profundo analista del capital, crítico ideológico y filósofo humanista, y más recientemente como el fundador del comunismo decrecentista. Sin embargo, rara vez se le considera político. Entre las excepciones se incluyen obras como "Marx Against Moscow", de Timm Graßmann (2024), donde reconstruye las reflexiones de Marx sobre una "política exterior de la clase obrera", o "An Unfinished Revolution", de Robin Blackburn (2011), sobre la relación de Marx con la Guerra de Secesión estadounidense y su correspondencia con Abraham Lincoln.

Además, parece haber una falta de interés en Marx como político. Esto resulta sorprendente, dado que Karl Marx y Friedrich Engels siempre fueron políticos activos. Se enfrentaron a una situación tan compleja como la de la izquierda actual: tuvieron que derrotar una reacción autoritaria, lo cual, debido a su falta de fuerza, se logró con una cooperación limitada con los vacilantes defensores liberal-democráticos del capital, el principal oponente que a menudo derribaba el muro.

En su panegírico a Marx, Engels honró a su difunto amigo y camarada no solo como científico, sino como revolucionario profesional. Contribuir al derrocamiento del capitalismo y a la liberación del proletariado moderno, «esa fue la verdadera obra de su vida», declaró Engels. Se refirió a la labor periodística de Marx, su trabajo en organizaciones políticas de París, Bruselas y Londres, así como a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) como su «logro supremo». Lo que distinguió a ambos pensadores como políticos fue su análisis crítico de la realidad, un objetivo político claro y un sentido realista de las relaciones de poder y las alianzas. La apego a los principios y la moral les eran ajenos. Sin embargo, en su esperanza de sobrevivir a la revolución, no fueron inmunes a numerosos errores de cálculo.

Líderes comunistas democráticosMarx y Engels se involucraron inicialmente en la Liga de los Justos, que debatió las posturas del primer socialista Wilhelm Weitling en 1847. Weitling había abogado por una comunidad de bienes, liderada por filósofos. Declaró superflua la teoría, así como la lucha por una república democrática. Weitling creía que la revolución social era inmediatamente posible, independientemente de las condiciones económicas y los niveles de conciencia. Marx y Engels rechazaron estas posturas; fundaron un Comité de Correspondencia Comunista en Bruselas para influir en el debate. Y tuvieron éxito, ya que la sede londinense les encargó la redacción de un programa, que fue adoptado en un congreso en junio de 1847, tras el cual el grupo cambió su nombre a Liga Comunista.

En marzo de 1948, Marx asumió la dirección de la Liga. Sus cuadros regresaron a Alemania tras los levantamientos de Viena y Berlín, con la perspectiva de que una revolución burguesa, no una comunista proletaria, era inminente. Por lo tanto, Marx y Engels se organizaron en Colonia dentro de la Sociedad Democrática burguesa y una asociación obrera que contaba con varios miles de miembros y que pronto estuvo bajo la dirección de Marx. Marx también publicó la «Neue Rheinische Zeitung: Órgano de la Democracia», mientras Engels, un artillero experto, luchaba contra la reacción en Baden.

Cuando la revolución fue aplastada en el continente en 1849, ambos huyeron a Londres y trabajaron en un comité que apoyaba a otros emigrados. También permanecieron activos en la Liga Comunista y en una asociación educativa obrera hasta que surgió una disputa allí en 1850, ya que Marx y Engels no esperaban un resurgimiento de la revolución mientras la economía estuviera en auge. Esto provocó la división de la Liga Comunista y ambos abandonaron la asociación educativa. Sin embargo, a partir de 1852, ellos mismos percibieron una oportunidad revolucionaria en cada revés económico y cada conflicto internacional. Otra diferencia con muchos otros emigrados era que esperaban reavivar el fuego revolucionario mediante organizaciones secretas, actividades clandestinas y levantamientos armados. Marx y Engels, por otro lado, apoyaron al movimiento obrero en Inglaterra, los cartistas, que luchaban por mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho al voto, al menos para todos los hombres.

Por la revolución proletariaAl igual que Rosa Luxemburg, para Marx y Engels, reforma y revolución no eran opuestas, sino complementarias. Marx escribió que la Ley de las Diez Horas fue el resultado de una «guerra civil más o menos oculta entre la clase capitalista y la clase obrera». Clasificó toda la legislación fabril, relacionada con la salud y la higiene, el trabajo femenino e infantil, como «la primera reacción consciente y planificada de la sociedad a la forma natural de su proceso de producción». Para ellos, la lucha por la reforma era necesaria para prevenir la miseria, el colapso físico, la humillación cotidiana y la resignación, y, en el proceso, para aprender a organizarse, a actuar y a comprender que era necesaria una transformación fundamental.

Mientras que otros izquierdistas veían la salvación en las comunas y cooperativas, exigían una transformación de la sociedad en su conjunto por medios políticos. Esto solo podía provenir de una clase que no poseía dinero, tierras, fábricas, máquinas ni materias primas y, por lo tanto, no tenía interés en la continuidad de una economía basada en la propiedad individual de dichos medios de producción, sino que utilizaría colectivamente el potencial de las nuevas máquinas y tecnologías. Para ellos, el capitalismo, en sus excesos, creaba inmensa miseria, destruía la naturaleza y dejaba un reguero de sangre por todo el planeta. Al mismo tiempo, sin embargo, la burguesía desarrollaba la tecnología y la economía como requisito previo para superar la pobreza de las sociedades preindustriales y crear una sociedad en la que todos pudieran desarrollarse libremente, sin temor a la existencia material y con poco esfuerzo.

Según Marx y Engels, una revolución proletaria solo podía triunfar si se desarrollaba no de forma aislada en un solo país, sino casi simultáneamente en los principales países industrializados. Para ello, tenían en mente, en particular, a Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Por lo tanto, la organización transnacional era esencial, razón por la cual apoyaron la Asociación Internacional de Trabajadores (ILA), fundada por dirigentes sindicales británicos en 1864 y que existió hasta 1876. Ambos dedicaron considerable tiempo y energía a esta organización durante años, encontrándose a menudo en minoría frente a las corrientes reformistas y anarquistas.

Marx y Engels vislumbraron las mejores condiciones para la autoorganización masiva de los trabajadores en una república democrática con libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión y sufragio universal. Ya en el "Manifiesto Comunista" de 1848, afirmaron que la clase obrera, como mayoría de la población, podía obtener la mayoría en las elecciones y luego utilizar el poder estatal para construir una nueva sociedad. Engels retomó esta idea en sus últimos años, cuando los partidos socialistas alcanzaban sus primeros éxitos electorales. Consideraba entonces que la lucha de barricadas contra ejércitos modernamente equipados estaba condenada al fracaso.

Lo que los distinguía como políticos era su sentido de la realidad. Eran ajenos al celo por principios y al moralismo.

Por un lado, era esencial apoyar las tendencias democrático-burguesas. Por otro, la clase obrera debía organizarse por separado y no dejarse llevar por la ilusión de que la burguesía podía ser despojada de su poder de forma no violenta. Ante el peligro rojo, la burguesía prefería colaborar con los antiguos poderes del trono y el altar y favorecer a nuevos déspotas como Napoleón III o Bismarck. Marx y Engels acuñaron el término «bonapartismo» para esta situación, que los teóricos marxistas aún utilizan hoy para analizar los movimientos autoritarios e incluso fascistas.

La política exterior de la clase obreraDesde esta perspectiva, Marx y Engels concluyeron que la clase obrera también debía perseguir la política exterior. La política internacional fue un tema destacado en sus actividades periodísticas y políticas. Su aspiración era explotar la rivalidad entre las grandes potencias para destruir a los principales enemigos del desarrollo democrático, principalmente el zarismo y el régimen de Napoleón III en Francia, sin escatimar críticas a los gobiernos británico, prusiano o austriaco. No tenían nada que ver con el pacifismo, pero esperaban que los enredos militares desencadenaran una nueva revolución en Europa. Incluso en 1878, Marx creía que una nueva guerra turco-rusa podría provocar un golpe de Estado en el Imperio zarista. Fueron contemporáneos de guerras brutales y guerras civiles, principalmente guerras coloniales europeas. Marx escribió sobre la agresión inglesa contra Irán, Myanmar y China, las llamadas Guerras del Opio, la Rebelión de los Cipayos de 1857 en la India y la Rebelión Taiping (1851-1864) en China, y sobre las incursiones francesas y españolas en el norte de África.

La postura matizada de Marx y Engels es notable: analizaron los levantamientos como una consecuencia necesaria de la agresión colonial y condenaron las acciones bárbaras de los europeos, pero no idealizaron a los colonizados como subalternos: Los Taiping, escribió Marx, eran reaccionarios, estaban interesados principalmente en el saqueo y explotaban a la población. Los británicos sumieron a la población india en la pobreza, arruinaron el país con textiles baratos y torturaron a la gente para extorsionarla. Mientras tanto, las estructuras precoloniales también eran represivas y se caracterizaban por comunidades aldeanas patriarcales, el sistema de castas y el despotismo estatal.

Marx y Engels lucharon consecuentemente contra la expansión rusa, que consideraban sistemática. Incluso durante la revolución de 1848, llamaron a una guerra revolucionaria para derrocar al zarismo. La represión de las revueltas en Polonia y Hungría confirmó su convicción de que el zarismo era el pilar de la reacción y un baluarte contra todo desarrollo progresista. En las décadas siguientes, atacaron los avances rusos en los Balcanes y el Cáucaso, así como las titubeantes defensas de Inglaterra y Francia. Dentro de la AIT, surgió posteriormente una disputa con los seguidores del anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon, porque Marx y Engels llamaron a la solidaridad militante con los insurgentes polacos.

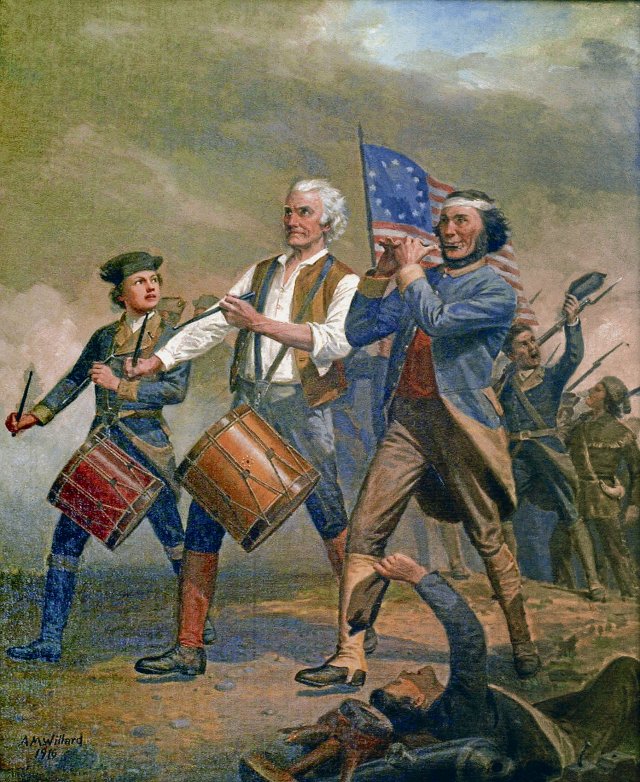

Siguieron en detalle la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, el primer conflicto moderno con trincheras, buques blindados y granadas explosivas. Gracias al telégrafo, las noticias llegaban a Londres en cuestión de horas, y los reportajes retrataban la carnicería en tiempo real, mientras que las fotografías servían más como propaganda. En la Guerra de Secesión estadounidense de 1861 a 1865, Marx y Engels se aliaron con los yanquis y contra los esclavistas. En Inglaterra, participaron en la campaña sindical contra la entrada del Imperio en la guerra en nombre de los estados del Sur. El rechazo de los trabajadores ingleses a la intervención es notable, ya que la falta de algodón del sur estadounidense provocó el cierre de fábricas y, consecuentemente, el desempleo.

Puntos de vista problemáticosMarx y Engels consideraban que Inglaterra estaba objetivamente madura para la revolución, ya que se trataba prácticamente de un mero enfrentamiento entre capitalistas y asalariados, mientras que en Alemania dominaba la pequeña burguesía. Por ello, Marx escribió en 1854: «La guerra entre las dos clases que constituyen la sociedad moderna no ha adquirido proporciones tan colosales ni rasgos tan pronunciados y evidentes en ningún otro país». Sin embargo, tan solo cuatro años después, Engels temía que la clase obrera inglesa se estuviera volviendo «burguesa». Contrariamente a sus esperanzas, la extensión del derecho al voto a los trabajadores en 1867 no condujo a una situación revolucionaria, y en 1882 incluso afirmó que los proletarios se beneficiaban del monopolio colonial del imperio. Lenin habló posteriormente de una aristocracia obrera, una clase materialmente saturada, como base del reformismo, y Herbert Marcuse, en vista de la sociedad de consumo de la posguerra, asumió que la clase obrera estaba integrada en el capitalismo. Hoy en día, los partidos de derecha alcanzan mayorías relativas entre los trabajadores, mientras que la izquierda se queda atrás. La concepción de Marx y Engels ha demostrado ser errónea en este punto central: la enorme productividad del capital permitió espacio para la distribución, y los movimientos de reforma podían ser contenidos mediante concesiones materiales.

Marx y Engels señalaron críticamente que los proletarios ingleses discriminaban a los trabajadores migrantes irlandeses. Por lo tanto, apoyaron el movimiento independentista irlandés a pesar de las corrientes reaccionarias católicas. Su éxito sería un golpe devastador para los terratenientes ingleses y debería hacer reflexionar a los trabajadores ingleses. Quienes contribuyen a la opresión de otros no pueden liberarse a sí mismos, era el lema de Marx y Engels, que aplicaron a los alemanes frente a los polacos, así como a los trabajadores blancos estadounidenses frente a los negros esclavizados.

Sin embargo, eran racistas antirracistas: si bien defendían la igualdad racial en principio, esto presuponía que la humanidad pudiera encasillarse en tales categorías. Marx argumenta en "El Capital" que existen "peculiaridades raciales", y se encuentran comentarios despectivos repetidamente en publicaciones y cartas. "Este magnífico territorio es tan lamentable al estar habitado por una conglomeración de las más diversas razas y nacionalidades, entre las cuales es difícil decir cuál de ellas es la menos capaz de civilización y progreso", escribieron Marx y Engels en 1853 sobre los Balcanes. Este último justificó la anexión de California describiendo a los mexicanos, a diferencia de los yanquis, como incapaces de desarrollar el país.

Igualmente problemático es el hecho de que consideraban a las naciones como entidades políticas incuestionables, la base natural para la formación exitosa del Estado y el desarrollo capitalista. Se priorizó a las grandes naciones, mientras que los pequeños "fragmentos nacionales" debían asimilarse. Desde la revolución de 1848, también distinguieron entre pueblos revolucionarios como Hungría, Italia y Polonia y contrarrevolucionarios como croatas y checos.

Los conflictos se están volviendo más complicadosLa actitud de Marx y Engels hacia el Risorgimento italiano fue ambivalente. En principio, apoyaron este movimiento, que buscaba unir los diversos estados de la península en un solo Estado-nación. Sin embargo, se mantuvieron escépticos mientras Napoleón III estuvo involucrado. Francia libró la guerra del lado del Piamonte contra la monarquía de los Habsburgo, que gobernaba el norte de Italia. A cambio, Napoleón III recibió Niza y Saboya del Piamonte, cambió de bando y utilizó sus tropas para proteger los Estados Pontificios, que aún abarcaban el actual Lacio. Celebraron a Giuseppe Garibaldi como un gran estratega, pero lo criticaron por ser un político deficiente y advirtieron que las condiciones sociales de explotación feudal en el sur permanecían inalteradas.

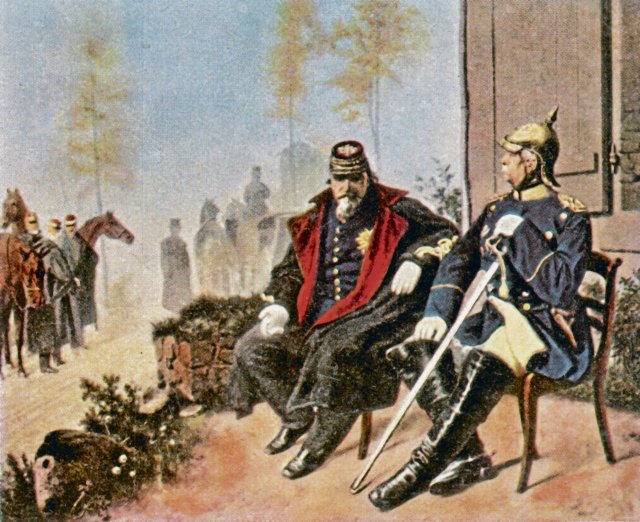

En la guerra franco-prusiana, inicialmente estuvieron del lado alemán: si Francia salía victoriosa, el bonapartismo se consolidaría durante años y Alemania sería destruida, con la consecuencia de que ningún movimiento obrero independiente podría desarrollarse porque «la lucha por establecer la unidad nacional lo absorbe todo», como escribió Engels a Marx el 15 de agosto de 1870. Si Alemania, por el contrario, ganaba, el bonapartismo francés sería destruido: «La eterna disputa sobre el establecimiento de la unidad alemana finalmente se eliminaría, los trabajadores alemanes podrían organizarse a una escala nacional completamente diferente a la anterior, y los franceses, independientemente del gobierno que les sucediera, tendrían sin duda más libertad de acción que bajo el bonapartismo». En este sentido, Marx ya le había escrito a Engels: «Los franceses necesitan una paliza».

A principios de septiembre de 1870, Napoleón III y su ejército fueron derrotados en Sedán, y la república se proclamó en París. Marx y Engels se inclinaron por el sistema más progresista. Exigieron una paz sin anexiones. Engels describió las atrocidades del ejército alemán, que masacró civiles e incendió aldeas. Como experto militar, se dice que incluso elaboró un plan de campaña para que Francia se defendiera de la Alemania prusiana.

El levantamiento de París del 18 de marzo de 1871 cambió radicalmente la situación. Marx y Engels apoyaron solidariamente a los comuneros contra la República, tras advertir que las revueltas aisladas estaban condenadas al fracaso. Marx vio la Comuna de París, que se acercaba a un modelo consejista, como la futura forma de la democracia socialista y revisó la idea de que el poder estatal podía simplemente ser asumido. Tras el aplastamiento de la Comuna, organizaron de nuevo la ayuda a los refugiados.

Lo que Marx y Engels harían hoy sigue siendo especulación, por supuesto. Pero desde sus posiciones en aquel entonces, se podría concluir que probablemente verían el sectarismo y la recreación de los grupos rojos con desprecio y burla, y castigarían a quienes entran en los gobiernos burgueses como socios menores y actúan como capitalistas ideales. No celebrarían los movimientos islamistas reaccionarios como resistencia, ni abrazarían regímenes autoritarios como los de Rusia, China o Irán, ni alzarían la bandera de la paz ante ellos. Habrían destrozado el término «mundo multipolar» y, en su lugar, hablarían de la competencia internacional entre Estados y capital en el siglo XXI.

nd-aktuell