El Ministerio de Ciencia propone crear el esperado Museo Cajal en el corazón de Madrid

Dos hitos de la historia mundial ocurrieron a tan solo 180 metros de distancia. La obra cumbre de la literatura universal, El Quijote, salió en 1605 de la imprenta de María Rivalde, en el actual número 87 de la madrileña calle de Atocha. En la otra acera, apenas a unas zancadas, se levantó en 1834 el monumental edificio del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, el templo médico de España, destinado a enterrar la era de los curanderos y los matasanos. De allí emergió el equivalente científico de El Quijote: Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, la obra maestra de Santiago Ramón y Cajal, ganador del Nobel de Medicina en 1906 por demostrar que el cerebro está organizado en células individuales, “las misteriosas mariposas del alma”. El Ministerio de Ciencia ha propuesto este viernes establecer en esta catedral de la ciencia el vigesimosegundo museo nacional de España, dedicado a Cajal, según confirman a EL PAÍS tres fuentes presentes en una reunión entre las autoridades implicadas, la familia y los representantes de una decena de instituciones científicas.

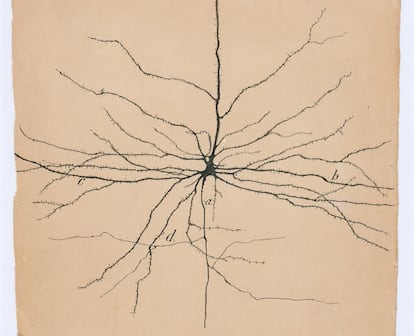

El secretario de Estado de Ciencia, el biólogo Juan Cruz Cigudosa, ha explicado en la reunión por videoconferencia de este viernes que la intención del Ministerio es exponer en el caserón el Legado Cajal, un tesoro formado por casi 30.000 piezas, sobre todo rodajas de cerebros, asombrosas fotografías, manuscritos y los revolucionarios dibujos del ganador del Nobel y sus discípulos. En la actualidad, esta colección se custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en Madrid. Si la propuesta del Ministerio prospera, el futuro Museo Cajal se ubicará en pleno eje museístico de la capital, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO hace cuatro años. La sede designada está a 20 metros del Reina Sofía, a 375 metros del Prado y a 600 metros del Thyssen.

El viejo caserón de Atocha es una de las tres grandes obras que sobreviven en Madrid del reinado de Fernando VII, junto al Senado y el Teatro Real. Cajal llegó a este edificio en abril de 1892, con casi 40 años, para ser catedrático. El recinto, imponente, ya se había convertido en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, hoy llamada Complutense. En su centro brotaba un exuberante jardín farmacológico, con más de 400 especies medicinales, como la amapola blanca del opio. A la orilla de un estanque para criar ranas se erguía una casa rústica con otros animales para las vivisecciones: gatos, perros, conejos, cobayas, ratones. En un patio cercado, los cadáveres humanos maceraban y se desecaban al aire libre para su estudio. Los muertos llegaban en un carrito procedentes del adyacente Hospital General, hoy transformado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Cajal se incorporó al caserón de Atocha desde la Universidad de Barcelona, donde en 1888 había vivido su “año de fortuna”. Por entonces, la comunidad científica creía que las células del cerebro y del resto del sistema nervioso estaban unidas formando una red difusa, una estructura que facilitaría la transmisión fugaz de los pensamientos. Armado con su microscopio y cerebelos de pollo, Cajal presentó las primeras pruebas objetivas de que las células nerviosas eran entidades independientes y transmitían los impulsos por contacto, por “ósculos” o besos, que parecían constituir “el éxtasis final de una épica historia de amor”. El anatomista alemán Wilhelm von Waldeyer bautizó “neuronas” a estas células delimitadas por Cajal. En Barcelona, el científico español confirmó sus hallazgos en la retina y la médula espinal de aves y mamíferos, pero fue en Madrid, en el caserón de Atocha, donde emprendió el asalto al “enigma entre los enigmas”: el monumental cerebro humano, “órgano del alma” y “obra maestra de la vida”.

La dictadura de Miguel Primo de Rivera provocó un estancamiento de la Facultad de Medicina de Atocha, seguido de la tragedia de la Guerra Civil y de la depuración y la decadencia de la posguerra. El caserón, ya decrépito, se abandonó en 1965, tras la mudanza de la enseñanza a la Ciudad Universitaria. Fue entonces cuando el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia la cesión de la antigua facultad, con el fin de trasladar a ella su sede social. La cesión, de un tercio de la superficie, se firmó en 1970 con una duración de 100 años.

La llegada del Colegio de Médicos evitó la destrucción de la parte histórica del edificio, incluyendo su espectacular Gran Anfiteatro y el aula intacta de Cajal, en la que el catedrático dibujaba con tizas de colores para sus alumnos los circuitos neuronales que después aparecerían en El Quijote de la ciencia. El resto del recinto mantuvo carteles de “Prohibido el paso. Edificio en ruinas”, hasta que en 1986 se iniciaron las obras de restauración para instalar allí el Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de Hacienda. El plan del departamento dirigido por la ministra Diana Morant es que el Museo Cajal comparta la parte del edificio ocupada por el Colegio de Médicos, con espacios propios y otros comunes, según las fuentes presentes en la reunión. El Colegio, inmerso en una pelea judicial entre dos candidatos a presidente que reclaman el cargo tras supuestas irregularidades en las elecciones internas, todavía tiene que aprobar el proyecto.

El Legado Cajal lleva dando tumbos prácticamente desde la muerte del investigador en 1934. El libro Historia del Colegio de Médicos de Madrid, publicado por el historiador Agustín Albarracín hace un cuarto de siglo, constata que en 1974 ya había “gestiones para la instalación del Museo Cajal” en el caserón de Atocha. Sin embargo, las tensas negociaciones entre la familia, el Colegio de Médicos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (titular del Legado) no dieron fruto durante décadas. En octubre de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que habría “un museo dedicado al funcionamiento del cerebro” que comenzaría su actividad al terminar el Año de Investigación Ramón y Cajal, el 31 de mayo de 2025. El caserón volvía a ser el candidato, como adelantó EL PAÍS.

El laboratorio de Cajal era “uno de los mejores y, por de contado, el más capaz e importante” del edificio, según él mismo. En 1896 fundó allí su Revista trimestral micrográfica, con la que comunicaría sus descubrimientos al mundo. El 1 de marzo de 1897, publicó en ella sus leyes de la morfología y dinamismo de las células nerviosas: ahorro de materia (establecen la vía más corta entre dos puntos), ahorro de tiempo de conducción (consecuencia de la anterior), ahorro de espacio (evitándose huecos inútiles) y polarización axípeta, la idea de que las neuronas envían sus mensajes con una orientación específica, hacia afuera a través de su prolongación llamada axón.

Cajal se lanzó en 1899 en busca de los elementos característicos del cerebro humano. Comparaba las neuronas con árboles que formaban un “bosque inextricable”, tan denso que era imposible saber dónde y cómo terminaban las raíces y las ramas. “Puesto que la selva adulta resulta impenetrable e indefinible, ¿por qué no recurrir al estudio del bosque joven, como si dijéramos, en estado de vivero?”, se propuso el investigador. Era sencillo obtener animales recién nacidos para analizar su cerebro incipiente, pero en humanos “era preciso vencer o burlar prejuicios morales y sociales”, según relató Cajal en sus memorias, tituladas Recuerdos de mi vida. El científico acudió a la Inclusa de Madrid en busca de cadáveres. “Puedo afirmar que durante una labor de dos años dispuse libremente de cientos de fetos y de niños de diversas edades, que disecaba dos o tres horas después de la muerte y hasta en caliente. […] Ante mi insistente curiosidad, el cerebro humano comenzaba a balbucear algunos de sus secretos”.

El catedrático publicó entre 1899 y 1904 en Madrid su Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, una colosal creación de 1.800 páginas, con casi 900 grabados originales. “La obra de mi vida”, en palabras de Cajal, que deseaba que fuera “el trofeo puesto a los pies de la decaída ciencia nacional y la ofrenda de fervoroso amor rendida por un español a su menospreciado país”. Uno de los nietos del Nobel, Santiago Ramón y Cajal Junquera, presentó una edición facsímil hace dos décadas con esta frase rotunda: “La Textura de Cajal es el libro de ciencia más importante escrito en nuestro país y todo español, igual que conoce y probablemente ha leído El Quijote de Cervantes, debe conocer la existencia de esta obra”.

Cajal ganó el Nobel de Medicina de 1906 junto al médico italiano Camillo Golgi, cuyo método para teñir células con nitrato de plata abrió las puertas del sistema nervioso. El catedrático se jubiló en 1922, tras tres décadas dibujando la estructura del alma con tizas de colores en su pizarra. Un año después se matriculó en la facultad un nuevo alumno: Severo Ochoa, que acabaría ganando el Nobel de Medicina en 1959 por descubrir los mecanismos de la síntesis biológica del ácido ribonucleico. Los dos únicos científicos españoles laureados con el premio sueco salieron del caserón de la calle Atocha.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fdf8%2F743%2F221%2Fdf8743221567b63eb499ad00c2ae26d4.jpg&w=3840&q=100)