La verdad, en la práctica

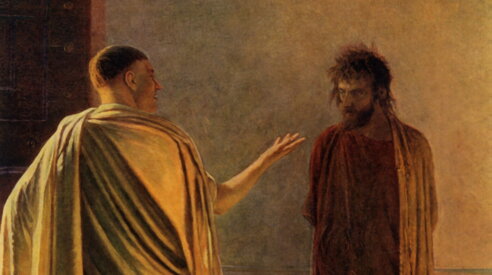

Nikolai Ge, “¿Qué es la verdad? Cristo y Pilato”, 1890, óleo sobre lienzo. (Foto de The Print Collector/Getty Images)

¿Qué es la verdad? /1

El concepto que revela el núcleo incandescente de la relación entre el hombre y el mundo, la línea que separa a Jesús de Poncio Pilato. Escépticos posmodernos, estos artículos sobre la verdad son para ustedes. Episodio número uno.

Sobre el mismo tema:

La serie de verano de Il Foglio dedicada a la verdad comienza con una introducción de Michele Silenzi. Cada semana, un autor diferente examinará este concepto fundamental desde la perspectiva de una disciplina específica: derecho, matemáticas, astrofísica, economía, política, informática o teología.

«Quid est veritas?», ¿qué es la verdad? Esta pregunta, una de las más famosas de la historia, fue formulada por Poncio Pilato dirigiéndose a Jesús. Cristo guarda silencio ante esta pregunta, sin dar respuesta, pues ya la había dado en un enigma tan cegador como la luz del día: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Soy la verdad, es decir, la palabra encarnada: la presencia, la manifestación directa de aquello ante lo que, de otro modo, no se podría hacer más que callar (como sugeriría Wittgenstein dos mil años después) .

Entre la pregunta razonable y escéptica de Pilato y la enigmática declaración de Jesús se encuentra todo el juego que gira en torno al cuestionamiento de este término abarcador, aunque totalmente devaluado, «verdad», que, sin embargo, es esencial para nuestra relación con el mundo. Sin embargo, al decir la verdad, seguimos en la situación de Pilato. ¿Qué es? ¿Podemos buscar una definición estable de este concepto? ¿O es simplemente el principio rector que debe acompañarnos en su búsqueda constante e incansable? ¿O, de nuevo, es un término esencialmente carente de significado?

En filosofía, lo que se llama la «historia de la metafísica» podría definirse también como una historia de la búsqueda de la verdad, es decir, de algo cierto más allá de toda duda, sobre lo que podemos basar definitivamente todo el aparato de nuestro conocimiento y, por qué no, incluso nuestra salvación.

El verano pasado, este periódico promovió una serie de artículos filosóficos que reflexionaban sobre la metafísica , un concepto ahora obsoleto, pero fundamental para comprender el curso completo de la historia occidental. Este año, nos pareció interesante proponer una serie aún más radical, que se dirige directamente a la fuente del espíritu de investigación que caracteriza a la humanidad . Esta fuente se encuentra en la palabra «verdad» (en su presencia, su ausencia, su posibilidad).

Las contribuciones abarcarán diversas disciplinas que, de distintas maneras, se relacionan con la búsqueda de la verdad, buscando comprender si existe un denominador común que pueda definirse como "la Verdad", o si solo podemos intentar aproximarnos a ella, a través de diversos enfoques. Sin embargo, es necesario aclarar un hecho crucial y simple que a menudo se pasa por alto: la búsqueda de la verdad determina esencialmente todas las áreas de la investigación humana . En esta serie, intentaremos observarla a través de la jurisprudencia, las matemáticas, la astrofísica, la economía, la política, las tecnologías de la información y la teología. Este artículo pretende proporcionar un breve marco introductorio para la serie.

No existe dimensión humana que no se entrelace, de alguna manera, más o menos conscientemente, con la búsqueda de la verdad. Podemos decir que la verdad es inherente a la existencia misma de cada persona; es lo que más nos preocupa: la verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestros gustos, sobre lo que deseamos, sobre lo que hay en la vida y, posiblemente, después, sobre el sentido de lo que hacemos. Obviamente, la cuestión de la verdad no comenzó con Pilato, sino mucho antes. De hecho, comenzó al mismo tiempo que un individuo consciente de sí mismo empezó a preguntarse por el mundo que lo rodeaba. Podemos decir, razonando por exclusión, como es inevitable al tratar temas aparentemente abstractos (que en realidad son los más concretos porque pertenecen a nuestra relación con el mundo), qué no se entiende aquí por verdad. La verdad no es objetividad . Es decir, es real y objetivo que el agua esté compuesta de hidrógeno y oxígeno, que los cuerpos sean pesados, que el sol emita radiación. Todo esto puede determinarse, verificarse y comprobarse. Es así y no de otra manera. Se refiere a características cuantificables de objetos reales.

La verdad, sin embargo, como intentamos comprender aquí, es algo que tiene que ver con el hombre, con su conocimiento del mundo, con su acción sobre él, con él y contra él. Desde esta perspectiva, la verdad es la revelación del núcleo esencial e incandescente de la relación entre el hombre y el mundo. Como escribe el gran Kojève: «Sin el hombre, el ser sería mudo: existiría, pero no sería la verdad».

Debe quedar claro, por tanto, que la búsqueda de la verdad, al ser un acontecimiento enteramente humano, es siempre un acontecimiento histórico, pues todo lo que el hombre hace genera historia. Esto significa que esta búsqueda no se produce de la misma manera a lo largo de los siglos y milenios, sino que está acompañada por las condiciones históricas en las que el hombre se encuentra gradualmente. De este modo, la historia de la búsqueda de la verdad es una con la historia de la civilización. La verdad, por tanto, no es un hecho, es decir, algo definido que nos es transmitido y sobre lo que podemos hablar con claridad y distinción. La verdad tampoco es un dicho, una afirmación. Como ya vimos, Jesús dice de sí mismo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», pero guarda silencio ante la pregunta «analítica» de Pilato . Es, de hecho, su existencia histórica, la historicidad de su propia manifestación (su vida), lo que identifica como revelación, como la verdad, como el camino a seguir.

Alejándonos del cristianismo y volviendo a gran parte del pensamiento occidental, que aún está influenciado por el mensaje cristiano o en oposición a él, podríamos decir que «la verdad es un proceso», es decir, es la totalidad, en constante cambio y evolución, de los acontecimientos mundiales, en los que el hombre se vuelve cada vez más consciente y activo. Esta totalidad constituye la «historia de la verdad», de su búsqueda y su manifestación. La verdad, por lo tanto, no es una cuantificación, una catalogación infinitamente precisa de las cosas. No se alcanza mediante la acumulación cuantitativa de datos, sino una acción sobre las cosas del mundo, sobre las entidades, para usar el lenguaje filosófico, para que nos muestren lo que «realmente son». Sin embargo, es un proceso ciego y tentativo, en el que buscamos sin saber qué buscamos. Descubrimos actuando.

Este concepto, que parece bastante abstracto, se hace bastante evidente si pensamos en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Nuestras vidas son, de hecho, para cada uno de nosotros, lo más real y concreto que existe. Sin embargo, podemos decir que están completas y plenas (independientemente del resultado positivo o negativo), es decir, que han llegado a ser verdaderamente ellas mismas, solo cuando pueden verse en su totalidad, es decir, una vez concluidas, como resultado de un proceso que no tiene fin excepto en su propio fin. Al mismo tiempo, sin embargo, cada momento de la vida, mientras lo vivimos, es verdadero en sí mismo, en su determinación específica, pero adquiere su significado global solo en el contexto de una vida completa. Esta, sin embargo, para ser verdaderamente plena, debe haberse realizado en libertad .

Intentando esbozar una primera definición de lo que nos interesa, podríamos decir que cada entidad, todo lo que existe, posee su propia verdad en la manifestación de su propio poder, es decir, de lo que puede ser. Al manifestar históricamente su propio poder, o si se prefiere, su propio potencial, cada entidad se convierte en lo que es, muestra su propia verdad. Pero esta automanifestación no es otra cosa que la acción. La verdad, por lo tanto, se revela como una práctica, o mejor dicho, la verdad solo se alcanza mediante una práctica de liberación (¡la relación fundamental con la libertad!) del propio poder . De esta manera, también comprendemos (aunque esto requiere una exploración mucho más profunda) la estrecha relación entre verdad y libertad.

Aquí, sin embargo, basta decir que la conexión necesaria entre verdad y libertad demuestra la irreductibilidad de la verdad a la cuantificación. Si, de hecho, todo el potencial de los seres fuera calculable y verificable, no habría cabida para los acontecimientos, para lo inesperado, para la elección, para la acción. Todo se reduciría simplemente a un vasto conjunto de variables combinadas y resueltas por una enorme potencia informática. Todo sería previsto y predecible, y por lo tanto ya no habría acontecimientos, sino solo hechos conocidos y enunciables.

Esto, sin embargo, no debería significar en absoluto un rechazo a las ciencias cuantitativas. ¡Todo lo contrario! Gracias a las matemáticas, sabemos que el mundo nos responde, que podemos comprender su estructura física. Einstein, como muchos otros a lo largo de la historia, se preguntó cómo las matemáticas, siendo, después de todo, un producto del pensamiento humano, eran tan admirablemente adecuadas para investigar el mundo físico, los objetos de la realidad. Y la respuesta reside en que existe una correspondencia entre el pensamiento y el ser, que lo que el mundo es responde a nuestra acción, a nuestro hacer. De nuevo, Einstein, con su fórmula E=mc², no nos dice nada más que la materia es energía lista para ser transformada y liberar su potencial, su poder, su verdad.

Como ya debería ser evidente, desde esta perspectiva, el discurso sobre la verdad no es otra cosa que un discurso sobre la humanidad. Es, de hecho, la humanidad la que extrae la verdad de su ocultamiento, en palabras de Heidegger, aunque sería más correcto decir que, mediante sus propias acciones, la humanidad realiza la verdad, la hace posible. En este sentido, la humanidad actuando libremente es la condición de posibilidad de la verdad. De hecho, la verdad solo puede concebirse históricamente a través de individuos (y no a través de la «humanidad en general» mitológica) que, en diversas épocas, la determinan, la reflexionan y buscan realizarla según las formas específicas de cada época y por iniciativa propia. Al realizar el potencial de sus propias vidas, también realizan un fragmento de verdad en su propia época. El más grande de los grandes navegantes, Fernando de Magallanes, el hombre que Stefan Zweig retrató con la fuerza de un Ulises moderno, contribuyó tanto a la historia de la verdad como Einstein: cada uno en su propia época y según sus propios medios . El hombre es el lugar donde la verdad se realiza y se manifiesta, donde las cosas se revelan tal como son. El hombre, en este sentido, es una verdad viva que se hace realidad y, por lo tanto, permite que la verdad se manifieste.

Hasta ahora, sin embargo, a lo largo de milenios, la relación entre el pensamiento y el ser, entre el hombre y el mundo, siempre ha estado mediada por una estructura mítica/sagrada/religiosa oculta por lo que René Girard llamó «desconocimiento» (la inconsciencia de esta mediación). Esta estructura se ha perdido irremediablemente. El hombre se enfrenta al mundo como alguien que sabe que no hay otra manera de alcanzar la verdad, es decir, de liberar todo el potencial de toda la energía posible (o el potencial contenido en cualquier entidad, si «energía» puede parecer demasiado técnico/científico), que a través de su propia acción. También puede decirse que este camino de liberación, que es también el intento de realizar históricamente la verdad, es la «misión del hombre». Aunque el término «misión» pueda sonar religioso —y quizá así sea, porque la religión siempre se ha preocupado por la verdad—, en realidad esta misión es algo tremendamente concreto. No hay duda, por ejemplo, de que Elon Musk (aunque quizá nos guste menos), como Magallanes y Einstein, crea un pedazo de la verdad de nuestra era, como no hay duda de que en nuestra era la verdad se da en la tecnología: allí se manifiesta y encuentra su desenvolvimiento en el mundo contemporáneo .

En el debate sobre la verdad esbozado hasta ahora, quedan muchos puntos sin respuesta, pero solo uno puede abordarse brevemente: la relación entre la ética y la verdad. Al hablar de la acción humana como el lugar donde la verdad encuentra su revelación, ¿podemos concebir la existencia de una ética que nos guíe en esta «misión» nuestra? ¿Existe una escala de valores? ¿Existe, en este sentido, un juicio moral? ¿Tienen un límite nuestras acciones?

Un gigante del siglo XX que contribuyó a la historia de la verdad, John von Neumann , padre de la computadora, la bomba de hidrógeno y muchos otros logros, creía que era inmoral que el hombre no hiciera, a nivel científico/operacional (en este caso, diríamos en la búsqueda de la verdad), lo que es posible, a pesar del potencial destructivo de cada nuevo descubrimiento. De esto podemos concluir que si la búsqueda de la verdad es una con la misión del hombre, entonces dicha búsqueda se convierte en la única postura ética posible, la única regla auténtica que puede guiarnos.

Más sobre estos temas:

ilmanifesto