« Ce roman est devenu une sorte d'acte de justice » : Gustavo Rodríguez, écrivain péruvien

Un écrivain enquête sur la vie de son grand-père afin d'écrire un livre et de l'offrir à sa mère avant de mourir. L'histoire de son grand-père n'était pas n'importe quelle histoire : Otoniel Vela, né à la fin du XIXe siècle en Amazonie péruvienne, qui vécut son âge d'or au cœur du terrible boom du caoutchouc et qui fut, paraît-il, l'ami de personnalités comme Gustave Eiffel et Jules Verne, devint une sorte de figure mythifiée au sein de son peuple. Mais cet écrivain s'efforcera non seulement de démêler son histoire, mais aussi celle des femmes qui l'entouraient et qui ont préservé sa mémoire.

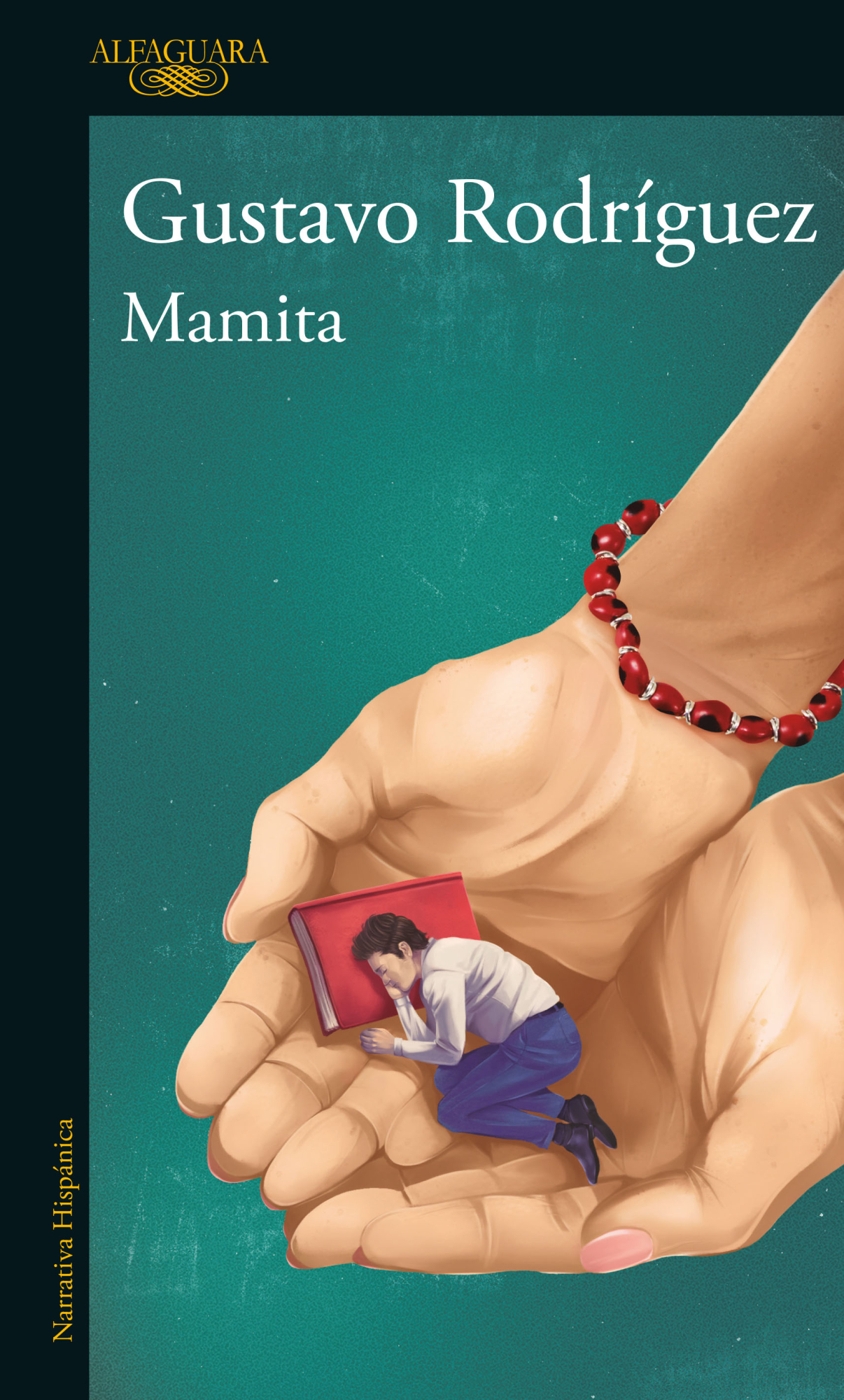

C'est le thème de Mamita , le nouveau roman de l'écrivain péruvien Gustavo Rodríguez, lauréat du Prix Alfaguara 2023. Une œuvre qui mêle les relations familiales au quotidien d'un écrivain – son alter ego – qui dévoile les secrets de son art ; un récit qui unit passé et présent avec le naturel de la prose du Péruvien, empreinte de réflexion et d'une juste dose d'humour. C'est le roman le plus personnel de Rodríguez, qui le présentera mercredi à Bogotá.

Vous avez commencé ce roman à la fin de la longue période promotionnelle de « Cien cuyes », l'ouvrage qui vous a valu le prix Alfaguara. Comment avez-vous vécu ce changement de rythme au moment de l'écriture ? Après tant de voyages, d'avions et d'hôtels, qui sont étrangers au travail typique d'un écrivain, mon corps avait besoin de solitude et de calme pour s'asseoir et écrire. En même temps, je voulais échapper à la malédiction du livre primé. Faire quelque chose qui échappe à ce dont la plupart de mes lecteurs parlaient, à savoir l'ouvrage qui avait remporté l'Alfaguara. Heureusement, je me suis souvenu que dix ans plus tôt, j'avais commencé un projet : raconter à ma mère l'histoire de son père. J'avais quelques paragraphes, j'avais fait des recherches, et je me suis dit : peut-être que reprendre ce projet, et non pas de zéro, m'enlèverait la pression de devoir inventer quelque chose. Je me suis assis et j'ai complètement repensé ce que j'avais fait jusque-là.

Vous aviez promis à votre mère de lui raconter cette histoire. Étiez-vous curieux de votre grand-père ? Surtout durant mon enfance et mon adolescence. Adulte, moins. Quand on est enfant et qu'on n'a pas beaucoup exploré le monde, et que sa grand-mère et sa mère commencent à nous parler de ce personnage mythique qui a construit un palais au bord du plus grand fleuve du monde, qui a connu l'Europe bien avant la capitale de son pays, qui était ami de Gustave Eiffel et de Jules Verne, l'idée d'un super-héros se forme dans notre esprit. Plus tard, en voyageant, en comparant et en calculant, on se rend compte que sa grand-mère et sa mère ont peut-être exagéré. L'intérêt varie alors en intensité. Ce que j'ai découvert en écrivant ce roman, c'est que mon attention n'était pas tant concentrée sur l'exploration de la vie de ce grand-père mythique, mais sur le passé des femmes qui me l'ont raconté. D'une certaine manière, Mamita est devenue une sorte d'acte de justice. Ou d'équilibre.

Ce point est essentiel, car les femmes qui l'entourent occupent une place centrale. De fait, le roman nous permet de voir comment, au fil des ans, la place des femmes dans la société a évolué… En tant qu'écrivains de fiction, lorsque nous voulons raconter une histoire, nous ne réalisons pas tous les soucis que nous y mettons. Si j'avais publié ce roman il y a dix ans, je l'aurais probablement intitulé Grand-père . Mais ces dix dernières années, j'ai de plus en plus apprécié la valeur de la lignée féminine dans mon récit. Sans le savoir, j'ai retracé la lignée féminine de mon arrière-grand-mère – analphabète, cuisinière pour la bourgeoisie à l'époque du caoutchouc – jusqu'à mes filles, qui apparaissent également comme des personnages et qui vivent dans un monde diamétralement opposé où, par chance ou privilège, elles ont fait des études supérieures, voyagent, sont cosmopolites, et où il ne leur vient pas à l'esprit de devoir recourir à un mari pour s'épanouir. Tout le contraire de ce que ma grand-mère a vécu.

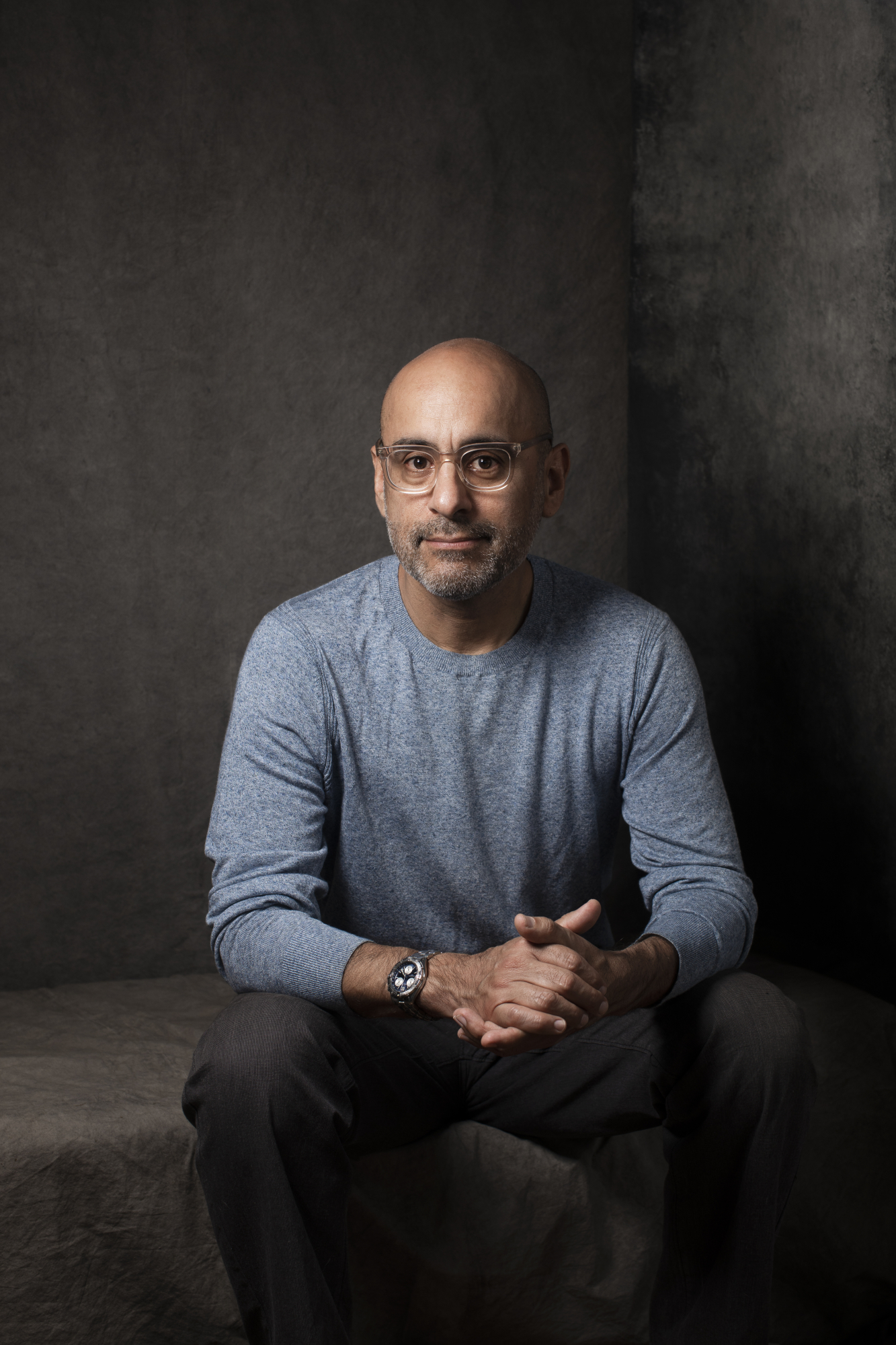

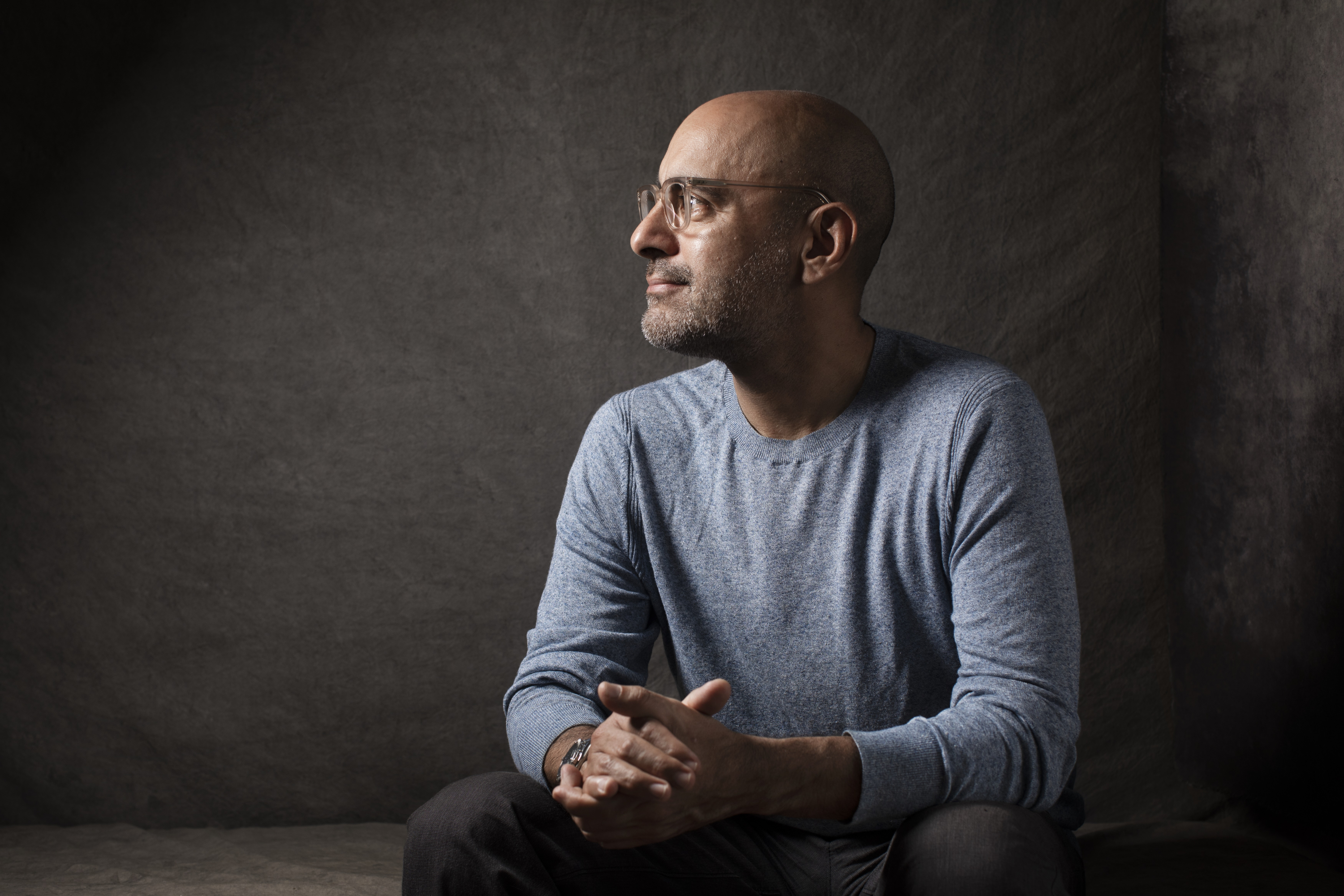

La nouvelle œuvre de Rodríguez est née d'une dette envers sa mère : raconter l'histoire de son grand-père. Photo : Morfi Alberth Jimenez

Mamita est un livre à part dans mon œuvre. D'habitude, pour écrire un roman, je tombe d'abord amoureux d'une intrigue. Mais là, ce n'était pas une intrigue, mais une dette. Curieusement, c'est l'idée de devoir payer cette dette qui est devenue l'intrigue. L'histoire d'un écrivain qui doit livrer un roman à sa mère contre la montre. De ce point de vue, l'aspect métalittéraire était de mise. Ce que j'ai créé – et en cela, il ressemble au reste de mes romans –, c'est une structure de base. Car je suis un écrivain très peu sûr de moi. Je préfère me déplacer avec une canne, des béquilles et un vélo pour ne pas avoir à me soucier de ce que je dois écrire pendant que j'écris, mais plutôt de la manière de l'écrire.

Se plonger dans les souvenirs de famille est presque un genre littéraire, mais cela comporte le risque de provoquer des ruptures. Vous le mentionnez dans le livre : il peut arriver que des indiscrétions fassent des victimes. Dans quelle mesure y réfléchissez-vous lorsque vous partagez des détails sur vos proches ? Jusqu'à Madrugada , c'est-à-dire jusqu'à quatre romans auparavant, j'étais beaucoup plus modeste avec mes proches lorsqu'il s'agissait de les utiliser comme modèles de personnages. À partir de ce roman, j'ai réalisé que j'avais grandi dans une famille de licornes. Et quand on grandit parmi des licornes, on suppose que le reste de son environnement est le même. Mais ce n'est pas le cas. Ma famille est pleine de personnages fascinants. J'ai donc décidé de ne pas trop dissimuler leurs personnalités et j'ai commencé à pratiquer une sorte de gestion du risque. Je les ai impliqués, leur disant que j'allais écrire des histoires folles avec des personnages très similaires aux leurs. Je leur ai dit que j'allais les ridiculiser et ensuite me contredire. Nous avons fait de ce sujet une blague récurrente. Ils ont compris que mon écriture n'était pas une question de vengeance ; je voulais simplement partager l'émerveillement et l'affection qui m'habitent lorsque je pense à ma famille. Honnêtement, ils ne se sont pas plaints. Avec Mamita , j'étais particulièrement attentif à ce que ma mère pouvait penser. Mais finalement, j'ai reçu sa bénédiction.

Bien sûr, car dans ce roman, vous développez deux aspects qui peuvent éclairer la figure de votre grand-père. D'une part, la différence d'âge entre lui et votre grand-mère (il avait 50 ans de plus ; ils ont commencé leur relation quand elle avait 15 ans). D'autre part, le contexte dans lequel il a développé sa vie et son entreprise, en pleine période de « boom du caoutchouc », marquée par la violence contre les communautés autochtones. Cela a-t-il posé des défis narratifs particuliers ? Enfant, j'entendais ces histoires et je les ai banalisées. La différence d'âge entre mes grands-parents, le traitement des indigènes dans ses haciendas. En parler a représenté un désapprentissage pour moi en grandissant. Car plus tard, on commence à remarquer des choses qui ne seraient plus bien vues aujourd'hui. À cet égard, j'ai été confronté à deux défis avec Mamita . D'une part, si je devais offrir ce roman à ma mère, je devais être critique, mais aussi aimant. Critique envers son père et son entourage, aimant envers elle. D'autre part, et plus fondamentalement, je crois que la littérature ne doit pas être avant tout dénonciatrice. Un auteur de fiction doit avant tout s'attacher à raconter une excellente histoire. Si elle aborde des questions sociales profondes, elles transparaîtront naturellement, et il n'est pas nécessaire de trop s'efforcer de les souligner avec une flèche lumineuse. Les lecteurs sont suffisamment intelligents pour remarquer les lacunes de ces sujets problématiques.

Couverture de son nouveau livre, publié par Alfaguara. Photo : Archives privées

Seulement dans la région où il s'est produit, et surtout auprès des victimes. Dans le reste du Pérou, le génocide du début du XXe siècle est inconnu. C'est monstrueux qu'il en soit ainsi. On ne m'en ait jamais parlé à l'école. Si je l'ai découvert, c'est parce que je suis un lecteur curieux, parce que j'ai fait mes propres recherches. Mais le souvenir de ce massacre est absent de l'imaginaire collectif. La jungle est tellement oubliée dans mon pays que nous considérons la guerre que nous avons menée avec la Colombie comme invisible. Pourquoi ? Parce que cela s'est produit là-bas, dans la jungle.

Vous abordez un autre thème intéressant du roman : l’importance de ne pas oublier le passé, même s’il ne nous plaît pas. Vous évoquez le risque de cette tendance à détruire des monuments ou des statues de personnages aujourd’hui considérés avec critique… C'est extrêmement dangereux. Détruire des monuments, c'est anéantir toute possibilité de contraste. Les entretenir et expliquer les problèmes de cette époque encourage le débat et la réflexion. Les démolir ne laisse que le vide et cette vision pernicieuse que beaucoup d'enfants d'aujourd'hui entretiennent, selon laquelle le monde a été inventé le jour de leur naissance. Nous sommes donc condamnés à toujours répéter la même chose.

À cet égard, il y a eu un événement fondamental qui a conduit à l'écriture de « Mamita » : l'hommage rendu au Palace Hotel, le bâtiment légendaire que son grand-père a construit au début du XXe siècle à Iquitos, dont l'image a fini sur une pièce de monnaie dans son pays... J'ai grandi avec l'image de ce palais construit au bord de l'Amazone, avec des matériaux apportés d'Europe par voie fluviale. Aujourd'hui, ce n'est plus un hôtel ; c'est le quartier général de la sixième région militaire de l'armée à Iquitos. Ce qu'on apprend dès son plus jeune âge crée l'idée que cela ne s'intéresse qu'à soi. Mais cette idée a changé il y a une dizaine d'années, lorsque ma mère a reçu une invitation à assister à l'inauguration de la nouvelle pièce de sol, que tous les Péruviens porteraient dans leur poche. Je l'ai accompagnée à la Banque centrale de réserve et j'ai découvert que le palais dont j'avais entendu parler enfant avait été officiellement reconnu comme monument d'intérêt national. En voyant ma mère debout, toute petite, octogénaire à l'époque, à côté de l'effigie de la pièce, je me suis dit : c'est le signe qu'il me fallait pour comprendre que toute ma vie, j'avais eu une belle histoire à partager.

La présentation du roman à Bogotá aura lieu à la librairie Ficciones, mercredi à 18h30. Photo : Morfi Alberth Jimenez

C'est difficile à expliquer. J'ai ressuscité Hitler Muñante d'un roman précédent, où il rencontre un de mes alter ego . L'idée m'est venue parce qu'un lecteur espagnol très perspicace m'a dit qu'il adorerait le voir dans une autre de mes histoires. L'idée m'est restée, et pour donner à Mamita une touche contemporaine, de l'humour et d'autres nuances, je l'ai ressuscité. Honnêtement, je ne sais pas d'où vient l'affection que mon alter ego lui porte. Hitler est peut-être la confluence de nombreuses personnes merveilleuses que j'ai côtoyées tout au long de ma vie et qui n'étaient pas de ma famille. Des gens qui m'ont aidé dans mes missions et qui finissent par être attachants. Cela doit venir de là. Ou d'un rêve que nous devrions avoir plus de relations de ce genre, dans des sociétés aussi classistes et racistes que la nôtre.

Après avoir écrit le livre, votre perception de votre grand-père a-t-elle changé ? Oui. Ma relation avec lui a évolué. Je l'admirais beaucoup enfant. Adulte, je le remettais en question. Mais j'ai fini par faire la paix avec lui, en étant indulgent et en comprenant qu'il était un enfant de son époque, dans un pays aussi troublé que le mien. Un pays où même la couleur de peau à la naissance peut influencer un comportement particulier.

Vers la fin, vous évoquez les questions qui se poseront à l'avenir et auxquelles votre mère ne pourra plus répondre. La vieillesse et la mort sont présentes dans d'autres de vos œuvres, comme « Cent Cochons d'Inde ». Quand avez-vous commencé à vous intéresser à ces thèmes ? Surtout ces dix dernières années. Cent Cuyes et Mamita sont des romans que je n'aurais pas écrits à 40 ans, car je me sentais encore loin du début du vieillissement, et ma mère était encore bien vivante. Mais on avance dans la vie et on commence à s'interroger sur des sujets qui ne nous étaient pas venus à l'esprit auparavant. Concernant ce que vous avez dit sur les questions, c'est une leçon que j'ai apprise à la mort de mon père, il y a presque vingt ans. Après sa mort, j'ai réalisé que je restais avec des questions auxquelles personne ne pourrait répondre. Je ne suis pas du genre à envoyer des messages avec mes romans. Mais si je devais en transmettre un, dans ce cas précis, ce serait celui-ci : posez autant de questions que possible pendant que vos parents peuvent y répondre.

eltiempo