Une nouvelle hypothèse vise à résoudre un mystère « caché à la vue de tous » concernant « l'Homme de Vitruve » de Léonard de Vinci.

Outre la célèbre Joconde, l'Homme de Vitruve est l'une des œuvres les plus emblématiques de Léonard de Vinci. Ce dessin, réalisé vers 1490 , représente un personnage masculin nu, les bras et les jambes étendus dans deux positions superposées, inscrit dans un cercle et un carré. Bien que son symbolisme, représentant les proportions idéales du corps humain, ait été largement documenté, un mystère demeure, alimentant de nombreuses hypothèses : comment Léonard a-t-il réussi à insérer avec précision la figure humaine dans ces deux formes géométriques ?

Dans une étude récente publiée dans le Journal of Mathematics and the Arts, le dentiste britannique Rory Mac Sweeney émet une autre hypothèse visant à résoudre cette énigme « cachée à la vue de tous ». Selon lui, Léonard de Vinci aurait utilisé un système géométrique avancé dont la clé est passée inaperçue pendant plus de cinq siècles. Si son hypothèse est correcte, elle démontrerait – une fois de plus – que le génie de la Renaissance était en avance sur son temps, appliquant des concepts que la science ne formaliserait que des siècles plus tard.

« L'Homme de Vitruve témoigne de la perspicacité de Léonard selon laquelle les proportions humaines reflètent des principes mathématiques plus profonds régissant une organisation spatiale efficace », déclare Sweeney dans son analyse.

L'inspiration originale du dessin provient des écrits de l'architecte romain Marcus Vitruve , qui soutenait que le corps humain possède des proportions harmonieuses, comme celles d'un temple bien conçu. Il suggérait qu'une figure humaine pouvait s'inscrire parfaitement dans un cercle et un carré, sans toutefois proposer de cadre mathématique précis pour expliquer cette relation. Léonard a bien réussi cette intégration, mais, comme le souligne le média spécialisé phys.org, il n'a jamais clairement expliqué comment il y était parvenu.

L'analyse de Sweeney se concentre sur le triangle équilatéral dessiné entre les jambes ouvertes du personnage. Selon lui, ce triangle n'est pas accidentel, mais essentiel pour déchiffrer le système géométrique caché dans le dessin.

Sweeney relie ce triangle à une figure anatomique connue sous le nom de triangle de Bonwill, décrite en 1864. Il s'agit d'un triangle équilatéral imaginaire en anatomie dentaire reliant les deux points d'articulation de la mâchoire inférieure avec le crâne et le point médian entre les incisives centrales inférieures . Ce schéma régule le fonctionnement optimal de la mâchoire.

Selon Sweeney, Léonard utilisait ce triangle pour relier la position statique du corps à sa capacité dynamique. Selon son interprétation : « Le carré encadre une posture statique et cruciforme – bras horizontaux et jambes jointes – tandis que le cercle encadre une position dynamique, bras levés et jambes écartées, formant le triangle équilatéral . »

Pour ce Britannique, la construction de Léonard illustre les mêmes principes tétraédriques présents dans l'architecture cranio-faciale. « Le triangle équilatéral (vert), auquel Léonard faisait explicitement référence entre les jambes du personnage, reproduit six fois autour du nombril, crée le motif hexagonal (jaune) qui génère le rapport mesuré d'environ 1,64 entre le côté du carré et le rayon du cercle. » Cette valeur est proche du rapport tétraédrique de 1,633 , une constante mathématique présente dans les structures naturelles efficaces. « Cette relation géométrique pourrait représenter la reconnaissance intuitive de Léonard », explique Sweeney.

Sweeney souligne que pendant des décennies, de nombreux chercheurs ont supposé que Léonard avait utilisé le célèbre nombre d'or (φ ≈ 1,618) dans son dessin , en partie grâce à sa collaboration avec le mathématicien Luca Pacioli sur « La Divine Proportion ». « Cependant, des études plus récentes, comme celles du mathématicien Fernando Murtinho, montrent que l'application de ce nombre génère une erreur de plus de 2 % par rapport aux mesures réelles du dessin », explique-t-il.

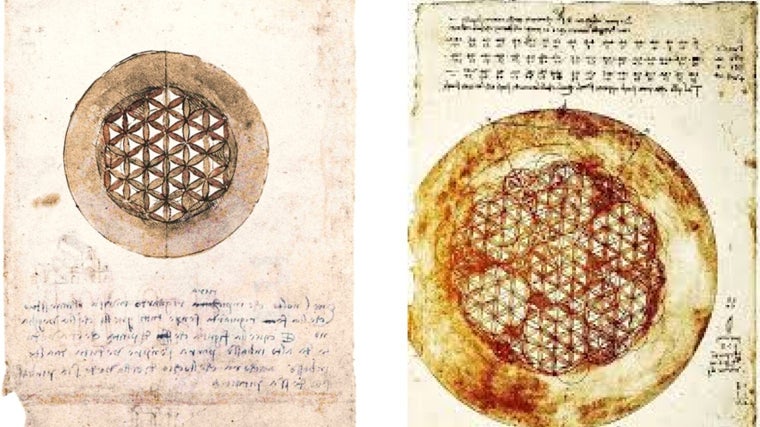

Le scientifique britannique souligne que la valeur utilisée par Léonard est plus proche de la constante tétraédrique. En fait, il soutient que dans les études circulaires du Codex Atlanticus, Léonard explorait déjà les motifs hexagonaux donnant naissance à des pavages triangulaires, précurseurs évidents de cette logique d'organisation spatiale.

Études de Léonard sur les motifs de cercles hexagonaux du « Codex Atlanticus »

DC

Études de Léonard sur les motifs de cercles hexagonaux du « Codex Atlanticus »

DC

« La coïncidence entre les proportions calculées par Léonard et les constantes géométriques naturelles suggère que l'anatomie humaine a évolué selon des principes universels d'organisation spatiale, présents depuis les atomes jusqu'à la morphologie humaine. » L' analyse de l'artiste britannique indique que l'« Homme de Vitruve » représente non seulement un idéal esthétique, mais anticipe également la compréhension moderne de l'architecture biologique optimale .

ABC.es