La vérité, en pratique

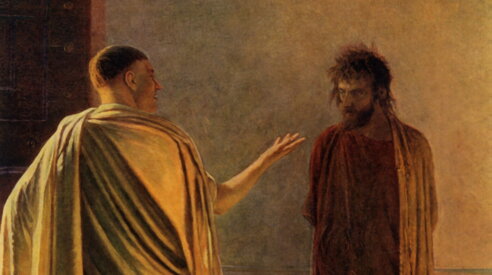

Nikolaï Ge, « Qu'est-ce que la vérité ? Le Christ et Pilate », 1890, huile sur toile. (Photo : The Print Collector/Getty Images)

Qu'est-ce que la vérité ? /1

Le concept qui révèle le cœur incandescent de la relation entre l'homme et le monde, la ligne de démarcation entre Jésus et Ponce Pilate. Sceptiques postmodernes, ces articles sur la vérité sont pour vous. Épisode numéro un

Sur le même sujet :

La série d'été d'Il Foglio consacrée à la vérité débute par une introduction de Michele Silenzi. Chaque semaine, un auteur différent examinera ce concept fondamental sous l'angle d'une discipline spécifique : droit, mathématiques, astrophysique, économie, politique, informatique ou théologie.

« Quid est veritas ? », qu'est-ce que la vérité ? Cette question, parmi les plus célèbres de l'histoire humaine, fut posée par Ponce Pilate à Jésus. Le Christ reste muet devant cette question, sans apporter de réponse, car il l'avait déjà apportée dans une énigme aussi aveuglante que la lumière du jour : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis la vérité, c'est-à-dire la parole incarnée : la présence, la manifestation directe de ce sur quoi on ne pouvait autrement que se taire (comme le suggérerait Wittgenstein deux mille ans plus tard) .

Entre la question raisonnable et sceptique de Pilate et la déclaration énigmatique de Jésus se joue tout un jeu, celui de la remise en question de ce terme universel et pourtant totalement avili, la « vérité », pourtant partie intégrante de notre relation au monde. Pourtant, en disant la vérité, nous nous trouvons toujours dans la situation de Pilate. Quelle est-elle ? Pouvons-nous chercher une définition stable de ce concept ? Ou n'est-il rien de plus que le principe directeur qui doit nous accompagner dans sa quête constante et inlassable ? Ou, encore, s'agit-il d'un terme essentiellement dénué de sens ?

En philosophie, ce qu'on appelle « l'histoire de la métaphysique » pourrait aussi se définir comme une histoire de la recherche de la vérité, c'est-à-dire de quelque chose de certain au-delà de tout doute, sur lequel nous pouvons fonder définitivement tout l'appareil de notre connaissance et, pourquoi pas, même notre salut.

L'été dernier, ce journal a promu une série d'articles philosophiques sur le thème de la métaphysique , un concept aujourd'hui obsolète mais fondamental pour comprendre l'histoire occidentale dans son ensemble. Cette année, nous avons pensé qu'il serait intéressant de proposer une série encore plus radicale, allant directement à la source de l'esprit de recherche qui caractérise l'humanité . Cette source est inscrite dans le mot « vérité » (dans sa présence, son absence, sa possibilité).

Les contributions couvriront diverses disciplines qui, de différentes manières, se rapportent à la recherche de la vérité, cherchant à comprendre s'il existe un dénominateur commun pouvant être défini comme « la Vérité », ou si nous ne pouvons que tenter de l'approcher, de l'approcher, par diverses approches. Cependant, il est nécessaire de clarifier un fait simple et crucial, souvent négligé : la recherche de la vérité détermine fondamentalement tous les domaines de la recherche humaine . Dans cette série, nous tenterons de l'observer à travers la jurisprudence, les mathématiques, l'astrophysique, l'économie, la politique, les technologies de l'information et la théologie. Cet article vise à fournir un bref aperçu de la série.

Il n'existe aucune dimension humaine qui ne soit, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciemment, liée à la recherche de la vérité. On peut dire que la vérité est inhérente à l'existence même de chaque personne ; c'est ce qui nous préoccupe le plus : la vérité sur nous-mêmes, sur nos goûts, sur nos désirs, sur ce qu'il y a dans la vie, et, peut-être, après cela, sur le sens de nos actes. De toute évidence, la question de la vérité n'a pas commencé avec Pilate, mais bien avant. Elle a en effet commencé au même moment où un individu conscient de lui-même a commencé à s'interroger sur le monde qui l'entoure. On peut dire, en raisonnant par exclusion, comme il est inévitable lorsqu'on aborde des sujets apparemment abstraits (qui sont en réalité les plus concrets car ils relèvent de notre relation au monde), ce que l'on n'entend pas ici par vérité. La vérité n'est pas l'objectivité . Autrement dit, il est réel et objectif que l'eau soit composée d'hydrogène et d'oxygène, que les corps soient lourds, que le soleil émette des radiations. Tout cela peut être constaté, vérifié et testé. Il en est ainsi et non autrement. Il s’agit de caractéristiques quantifiables d’objets réels.

La vérité, cependant, telle que nous tentons de la comprendre ici, est liée à l'homme, à sa connaissance du monde, à son action sur lui, avec lui et « contre » lui. De ce point de vue, la vérité est la révélation du cœur essentiel et incandescent de la relation entre l'homme et le monde. Comme l'écrit le grand Kojève : « Sans l'homme, l'être serait muet : il existerait, mais il ne serait pas la vérité. »

Il est donc clair que la recherche de la vérité, étant un événement purement humain, est toujours un événement historique, car tout ce que fait l'homme engendre l'histoire. Cela signifie que cette recherche ne se déroule pas de la même manière au fil des siècles et des millénaires, mais s'accompagne des conditions historiques dans lesquelles l'homme se trouve progressivement. Ainsi, l'histoire de la recherche de la vérité ne fait qu'un avec l'histoire de la civilisation. La vérité n'est donc pas un fait, c'est-à-dire quelque chose de défini qui nous serait transmis et dont nous pourrions parler clairement et distinctement. La vérité n'est pas non plus une parole, une affirmation. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus dit de lui-même : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais reste silencieux face à la question « analytique » de Pilate . C'est, en réalité, son existence historique, l'historicité de sa propre manifestation (sa vie), qu'il identifie comme révélation, comme vérité, comme chemin à suivre.

En nous éloignant du christianisme et en nous tournant vers une grande partie de la pensée occidentale, encore façonnée par le message chrétien ou en opposition avec lui, nous pourrions dire que « la vérité est un processus », c'est-à-dire la totalité, en constante évolution, des événements mondiaux dans lesquels l'homme devient de plus en plus conscient et actif. Cette totalité constitue « l'histoire de la vérité », de sa recherche et de sa manifestation. La vérité n'est donc pas une quantification, un catalogage infiniment précis des choses. Elle ne s'acquiert pas par l'accumulation quantitative de données, mais par une action sur les choses du monde, sur les entités, pour employer un langage philosophique, afin de les amener à nous révéler ce qu'elles sont réellement. Cependant, il s'agit d'un processus aveugle et hésitant, dans lequel nous cherchons sans savoir ce que nous cherchons. Nous découvrons en agissant.

Ce concept, qui paraît plutôt abstrait, devient évident si l'on considère nos vies, celles de chacun d'entre nous. Nos vies sont, en réalité, pour chacun d'entre nous, ce qu'il y a de plus réel et de plus concret. Pourtant, nous ne pouvons dire qu'elle est complète et accomplie (quelle que soit son issue, positive ou négative), c'est-à-dire qu'elle est véritablement devenue elle-même, que lorsqu'elle peut être perçue dans son intégralité, dans sa totalité, c'est-à-dire une fois conclue, comme le résultat d'un processus qui n'a de fin que dans sa propre fin. En même temps, cependant, chaque instant de la vie, tandis que nous le vivons, est vrai en soi, dans sa détermination spécifique, mais il ne prend son sens global que dans le contexte d'une vie entière. Laquelle, cependant, pour être véritablement accomplie, doit avoir été réalisée dans la liberté .

Pour tenter d'esquisser une première définition de ce qui nous intéresse, nous pourrions dire que chaque entité, tout ce qui existe, possède sa propre vérité dans la manifestation de sa propre puissance, c'est-à-dire de ce qu'elle peut être. En manifestant historiquement sa propre puissance, ou si l'on veut, son propre potentiel, chaque entité devient ce qu'elle est, manifeste sa propre vérité. Mais cette auto-manifestation n'est rien d'autre qu'une action. La vérité se révèle donc comme une pratique, ou plutôt, la vérité ne s'atteint que par une pratique de libération (la relation fondamentale à la liberté !) de sa propre puissance . De cette façon, nous comprenons également (bien que cela nécessite une exploration beaucoup plus approfondie) la relation étroite entre vérité et liberté.

Il suffit ici de dire que le lien nécessaire entre vérité et liberté démontre l'irréductibilité de la vérité à la quantification. Si, en effet, tout le potentiel des êtres était calculable et vérifiable, il n'y aurait plus de place pour les événements, pour l'imprévu, pour le choix, pour l'action. Tout se réduirait simplement à un vaste ensemble de variables combinées et résolues par une puissance de calcul colossale. Tout serait prévu et prévisible, et il n'y aurait donc plus d'événements, mais seulement des faits connus et énonçables.

Cela ne signifie cependant en aucun cas un rejet des sciences quantitatives. Bien au contraire ! Grâce aux mathématiques, nous savons que le monde réagit à nous, que nous pouvons comprendre sa structure physique. Einstein, comme beaucoup d'autres au cours de l'histoire, s'est demandé comment les mathématiques, étant après tout un produit de la pensée humaine, étaient si admirablement adaptées à l'étude du monde physique, des objets de la réalité. Et la réponse réside dans le fait qu'il existe une correspondance entre pensée et être, que ce qu'est le monde réagit à notre action, à notre faire. Encore une fois, Einstein, avec sa formule E=mc², ne nous dit rien de plus que la matière est une énergie prête à être transformée pour libérer son potentiel, sa puissance, sa vérité.

Comme on peut le constater maintenant, de ce point de vue, le discours sur la vérité n'est rien d'autre qu'un discours sur l'humanité. C'est, en effet, l'humanité qui tire la vérité de son occultation, pour reprendre les termes de Heidegger, même s'il serait plus juste de dire que, par ses propres actions, elle la réalise, la rend possible. En ce sens, la liberté d'action de l'humanité est la condition de possibilité de la vérité. La vérité, en effet, ne peut être conçue historiquement que par des individus (et non par l'« humanité en général » mythologique) qui, à différentes époques, la déterminent, la réfléchissent et cherchent à la réaliser selon les modalités spécifiques de leur époque et de leur propre initiative. En réalisant le potentiel de leur propre vie, ils réalisent également un fragment de vérité à leur époque. Le plus grand des grands navigateurs, Ferdinand Magellan, l'homme que Stefan Zweig a dépeint avec la force d'un Ulysse moderne, a contribué autant qu'Einstein à l'histoire de la vérité : chacun à son époque et selon ses propres moyens . L'homme est le lieu où la vérité se réalise et se manifeste, où les choses se révèlent telles qu'elles sont. En ce sens, l'homme est une vérité vivante qui devient réalité et permet ainsi à la vérité de se dévoiler.

Jusqu'à présent, cependant, au fil des millénaires, la relation entre la pensée et l'être, entre l'homme et le monde, a toujours été médiatisée par une structure mythique/sacrée/religieuse, masquée par ce que René Girard appelait la « méconnaissance » (l'inconscience de cette médiation). Cette structure est désormais irrémédiablement perdue. L'homme affronte désormais le monde comme quelqu'un qui sait qu'il n'existe pas d'autre moyen d'atteindre la vérité, c'est-à-dire de libérer le plein potentiel de toute énergie possible (ou le potentiel contenu dans toute entité, si le terme « énergie » peut paraître trop technique/scientifique), que par sa propre action. On peut aussi dire que ce chemin de libération, qui est aussi la tentative de réaliser la vérité historiquement, est la « mission de l'homme ». Bien que le terme « mission » puisse paraître religieux – et c'est peut-être le cas, car c'est de vérité que la religion s'est toujours préoccupée –, en réalité, cette mission est quelque chose de terriblement concret. Il ne fait aucun doute, par exemple, qu’Elon Musk (même si nous l’aimons peut-être moins), comme Magellan et Einstein, crée un morceau de la vérité de notre époque, tout comme il ne fait aucun doute qu’à notre époque la vérité se produit dans la technologie : c’est là qu’elle se manifeste et trouve son déploiement dans le monde contemporain .

Dans la discussion sur la vérité évoquée jusqu'ici, de nombreux points restent sans réponse, mais un seul peut être brièvement abordé ici : la relation entre éthique et vérité. En considérant l'action humaine comme le lieu où la vérité trouve sa révélation, pouvons-nous concevoir l'existence d'une éthique qui devrait nous guider dans cette « mission » qui est la nôtre ? Existe-t-il une échelle de valeurs ? Existe-t-il, à cet égard, un jugement moral ? Y a-t-il une limite à nos actions ?

Un géant du XXe siècle, qui a contribué à l'histoire de la vérité, John von Neumann , père de l'ordinateur, de la bombe H et de bien d'autres réalisations, considérait qu'il était contraire à l'éthique pour l'homme de ne pas faire, au niveau scientifique et opérationnel (nous dirions ici dans la recherche de la vérité), ce qui est possible, malgré le potentiel destructeur de chaque nouvelle découverte. De là, nous pouvons conclure que si la recherche de la vérité est indissociable de la mission humaine, alors cette recherche devient la seule position éthique possible, la seule règle authentique qui puisse nous guider.

En savoir plus sur ces sujets :

ilmanifesto