Mallarmé en morceaux

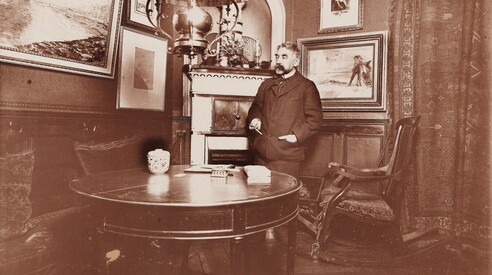

Stéphane Mallarmé avec un pastel de Manet derrière lui entre 1895 et 1896

Revue

Livres, lettres et objets chez l'antiquaire Vrain. Voici comment nous plongeons dans la vie du professeur qui, en secret, a changé le cours de la poésie.

Sur le même sujet :

Le premier exemplaire de la liste est aussi l'un des plus chers. Il s'agit de l'exemplaire numéro 88 de la première édition du « Corbeau. Le Corbeau », d'Edgar Allan Poe, traduit par Stéphane Mallarmé , « avec cinq illustrations lithographiées d'Édouard Manet », publié à Paris par Richard Lesclide en 1875. Sur le côté droit, la couverture porte la dédicace manuscrite du peintre au crayon à un personnage familier des visiteurs du musée d'Orsay : « À mon ami le Dr Gachet », signifiant « le bon docteur Gachet », d'après les deux portraits de Vincent van Gogh, cet homme à la veste de marin avec une mèche de cheveux blonds comme Titien dépassant de sa casquette, qui était psychiatre, grand mécène des peintres « hors salone » de l'époque comme Paul Cézanne et Claude Manet, et un terrible peintre du dimanche. Ces trente années d'histoire de l'art et de la littérature françaises, enfermées dans trente centimètres carrés de carton rouge, sont vendues 120 000 € et ne sont pas négociables. Cependant, l'éditeur d'antiquités Jean-Claude Vrain m'informe qu'il pourrait ajuster le prix du lot n° 105, qui a piqué ma curiosité, en raison de mon passé universitaire. C'est une lettre datée du 5 mai 1891 du « père du symbolisme », seule définition connue à peu près de tous de ce poète qui, si les lycéens étaient moins bêtes avec leurs programmes, pourrait plutôt être proposé comme le « père du rap » ( essayez de nier que le Fedez de « Dans mes yeux / La Guerre des mondes » n'ait pas une certaine influence sur « Je me contemple et je me vois comme un ange ! et je meurs, et je reviens ») à Édouard Dujardin, auteur de « Les lauriers sont coupés », en italien « Les lauriers sans frondes », que James Joyce reconnaissait comme l'inventeur du monologue intérieur et avec lequel il a toujours essayé de devenir intime, en vain.

Le « père du symbolisme », s'il y avait moins de gnocchis avec les programmes au lycée, pourrait plutôt être proposé comme le « père du rap »

« Mon cher ami », écrit Mallarmé à Dujardin, jouant habilement sur le patronyme de l’écrivain, alors directeur de la Revue wagnérienne et qui lui avait confié une chronique, à la réception du premier exemplaire d’« Antonia, tragédie moderne », l’un des tout premiers drames en vers libres, et de « La comédie des amours », tous deux publiés chez Vanier : « Te voilà, un primitif, un vrai jardin, parmi toutes ces fleurs aux tiges inégales, les unes à hauteur de pied, dans la main des autres, tes vers. » Ce sont deux pages sur carton, à dix mille euros ; Vrain me dit que cela pourrait descendre à sept mille. Pour l’instant, je me contente du catalogue, soixante euros, vu et convoité la veille, en le regardant en vitrine, le seul volume exposé en six exemplaires, pendant que je déposais un ami qui habite juste en face : la liste des lots est imprimée à part pour moi par l’assistante. Vrain n’a pas eu de formation littéraire, bien au contraire ; À dix-sept ans, dit-il, il était déjà tourneur d'usine, et il parle d'argent avec la prudence et la réserve de quelqu'un né dans la pauvreté. Pour traiter l'argent avec désinvolture, le regarder en face, s'en éloigner, il faut l'avoir toujours eu.

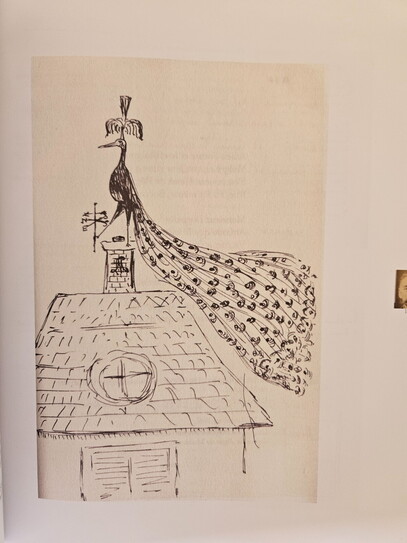

Le catalogue est une merveille d'images et d'inspiration (« J'ai fait appel à de grands érudits, vous savez ? ») : près de quatre cents pages, fruit d'innombrables années de recherche auprès d'héritiers proches et lointains (« Le dernier ? Leur nom de famille est Paysant »), d'amis, de correspondants et de critiques. Des fragments de vie d'une époque irrésistible, essentielle à la construction de la culture contemporaine, tous à vendre : 322 lots – je n'ai pas compté, mais à titre indicatif –, dont des bagatelles comme la carte de visite d'Auguste Renoir à « Madame Mallarmé avec la plus grande admiration » ou une magnifique épreuve du célèbre portrait de Mallarmé signée par Paul Gauguin (« À l'ami aurier, au poète »), la valeur de ce patrimoine documentaire devrait dépasser le million d'euros. On ne cesse de feuilleter et de faire de nouvelles connexions, de petits épisodes que même une étude à la Giovanni Macchia rendrait impossibles : avoir tous ces écrits, ces photos, ces bibles sous la main procure à la fois vertige et désorientation. Voici une photographie albuminée de la célèbre « grande horizontale » Méry Laurent, « garantie d'après nature » – c'est-à-dire dans la vraie vie – encore très jeune, ses cheveux blonds rassemblés en couronne sur la tête, ses seins laiteux presque entièrement découverts, une simple croix suspendue à son cou par un ruban de velours ; elle est le « paon » qui a accompagné le poète tout au long de la seconde phase de sa vie, remplaçant comme confidente son épouse Marie, tombée dans une dépression irréversible après la mort de leur fils Anatole. Et voici une riche liasse de lettres de Françoise Stéphanie Mallarmé, dite Geneviève ou « Vève », la propriétaire du célèbre éventail qui, dans la poésie de son père, brouille les frontières entre le réel et le sublime. Et de nouveau, un exemplaire de la « Chanson de Bilitis » de Pierre Louys se matérialise, ce brillant faux historico-poétique sur l'amour saphique qui inspira Debussy, George Barbier et même la première association lesbienne américaine, dirigée par la fondatrice du genre fantastique moderne, Marion Zimmer Bradley : l'exemplaire, naturellement dans sa première édition de 1895, en vente pour 55 000 euros, appartenait à André Gide et incluait une lettre autographe de Mallarmé à son ami Pierre, dans laquelle il démontrait avoir compris le piège, mais aussi les nombreux mérites de cette œuvre falsifiée en traduction du grec. Parmi les trésors, se distingue la première lettre de Mallarmé à Robert de Montesquiou, datée de novembre 1878. Il était le modèle du baron de Charlus de Proust, alors âgé de vingt-quatre ans, se faisant passer pour un dandy, n'ayant pas encore trouvé sa voie poétique. Il se mit en quête de l'édition du traducteur du « Corbeau » de Poe, parue exactement trois ans plus tôt . L'édition s'était si mal vendue que Lesclide tenta de vendre à Mallarmé les nombreux exemplaires restés en dépôt, mais sans succès, faute de fonds et d'une certaine amertume à l'égard de ce texte que personne ne comprendrait avant longtemps. Montesquiou paya dix francs pour un seul exemplaire ; ce fut le début d'une amitié et de nombreuses soirées passées dans le célèbre salon du 87, rue de Rome.

Voici une photo albuminée du célèbre « grand horizontal » Méry Laurent, le « vanneau » qui accompagna le poète dans la deuxième phase de sa vie

De nombreux textes ont été préservés grâce aux lithographies et aux épreuves d'artiste qu'ils contiennent, qu'il s'agisse de collaborations contemporaines (Maurice Denis, Odilon Redon, James Whistler – il faut reconnaître qu'il possédait un goût avant-gardiste parfait) ou posthumes, comme dans le cas du célèbre « Coup de dés » de Matisse et Broodthaers. Et que dire de la généalogie de Percy Bysshe Shelley, « imprimée pour distribution privée » en 1880, don de Harry Buxton Forman, bibliographe, grand spécialiste de Keats et Shelley lui-même, et aussi grand faussaire d'éditions originales, comme on le découvrirait à sa mort ? Qui sait ce qu'aurait dit Mallarmé, ce professeur d'anglais sans carrière qui peinait à organiser deux rafraîchissements pour ses mardis littéraires, s'il avait su que même la boîte en métal à double gravure dans laquelle il conservait son thé, objet orientaliste exquis, deviendrait un objet digne de vénération, et que les collectionneurs de ses souvenirs au XXIe siècle seraient « principalement japonais », comme le dit Vrain. Et croyez-moi, personne n'apprécie autant l'hermétisme occidental que ceux qui ont grandi avec le culte du haïku, concentré poétique d'expériences et de moments imaginatifs, mais la liste des passionnés célébrés dans l'introduction comprend Dominique de Villepin, Paul Morel et Pierre Bergé. Son flacon de parfum en verre opalin coûte quatre mille euros (cette hyène ingrate de Huysmans a écrit qu'il était un sale homme, mais il faut dire que tous deux se disputaient les faveurs de Méry), ce qui est un objet mallarméen au moins autant que l'éventail, le coupe-papier, l'encrier, autant de moyens de pénétrer dans « l'inconnu », de portails vers la troisième dimension, de clés capables de projeter leur propriétaire dans un autre monde.

Le flacon de parfum en verre opalin, objet aussi mallarméen que l'éventail et l'encrier, est autant de moyens de pénétrer l'« inconnu »

Et de fait, le temps s'arrête en ce matin où toute réflexion est suspendue et où tout a un prix, y compris la lettre de notre héros demandant le soutien éditorial de son ami l'éditeur avignonnais Joseph Roumanille pour « La dernière mode. Gazette du monde et de la famille », sa tentative surréaliste de percer dans l'édition de style avec une revue qui ne parut que huit numéros à l'automne 1874 et dont on m'offre la couverture du numéro zéro (jusqu'ici inédite, comme tout passionné je possède l'édition Gallimard en fac-similé) et la lettre elle-même pour 25 000 euros : « Tout ce que vous pourrez faire pour vos clients en faveur de cette publication (la seule revue de mode éditée par des hommes de lettres), faites-le, s'il vous plaît », écrit le poète à son ami l'éditeur du midi, et j'éclate de rire car, qu'ils soient vrais, faux, hommes de lettres présumés ou philosophes improvisés qui accumulent sur les scènes des mots sans sens et des clichés pour le plus grand bonheur des adeptes et de la communauté qui devraient alors acheter ceintures et t-shirts, nous sommes à l'est de L'Atlantique en est toujours au même point avec la mode : il justifie son existence, tente d'effacer sa prétendue frivolité par un étalage, réel ou apparent, de culture : « Je n'ai pas besoin de vous dire que son succès m'est cher. » Outre le rédacteur en chef, Charles Wendelen, qui signait le magazine du pseudonyme « Marasquin », Mallarmé en était le seul rédacteur en chef ; il était « Marguerite de Ponti, rédactrice de mode », il était « Ix », le chroniqueur mondain, et il était « le chef de bouche Brebant », un cuisinier professionnel.

Mallarmé, me dit Vrain, en ôtant brusquement la casquette à la Charles Aznavour qu'il porte enfoncée sur la tête, peut-être pour protéger sa calvitie de la climatisation, est arrivé en 2021, après avoir « fêté à ma manière, par une exposition à la mairie du VIe arrondissement », le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, en l'accompagnant d'une série d'objets, de lettres et de documents de collections privées (le lourd catalogue est toujours en vente mais à moitié prix, 30 euros). En 2022, deux catalogues sur Marcel Proust suivirent, que Mallarmé, en véritable disciple d'Anatole France, n'appréciait guère (pas même Gustave Flaubert, qui écrivit avec exaspération à sa nièce en 1876 qu'il avait reçu « un autre cadeau de la FAVNO » (c'était le « Vathek »)). Il fallut attendre le XXe siècle, la psychanalyse, pour que l'auteur du « coup de dés qui n'abolira jamais le hasard » trouve un écho critique, notamment auprès des philosophes, de Sartre à Foucault, de Kristeva à Derrida. « J'ai abordé sa poésie tardivement, je l'avoue », dit Vrain, « progressant pas à pas dans cette œuvre qui a découragé des générations entières de lecteurs, grâce à la musicalité du vers », qui est après tout le seul moyen de le comprendre véritablement, « mais aussi en lisant sur lui, sur son personnage. Je me suis attaché à ce professeur, presque inconnu de ses supérieurs, qui chaque mardi soir se transformait en un « brillant orateur, homme de charme qui envoyait aux dames des fruits confits accompagnés de vers galants et qui, dans le secret de son petit cabinet, changeait le cours de la poésie » .

Un brillant orateur « tous les mardis soirs », « un homme charmant qui envoyait aux dames des fruits confits accompagnés de vers galants »

D'abord quelques lettres, trouvées, comme toujours, presque par hasard et par plaisir, puis une petite obsession, née d'une rencontre avec l'une des dernières arrière-petites-filles de Mallarmé, Jacqueline Paysant, cohéritière de la maison Valvins, résidence d'été de Mallarmé, par l'intermédiaire de la belle-famille de Geneviève, les Bonniot. « J'allais la voir plusieurs fois par an à Nogent-sur-Maine. Le rituel était immuable. Je lui apportais des chocolats, mais le plus souvent des fleurs, aussitôt disposées dans un vase et commentées. Puis les anecdotes commencèrent, accompagnées de l'exposition d'objets ayant appartenu au poète. » Lettres, manuscrits, exemplaires autographes et dédicacés, « objets divers » et « alentours », c'est-à-dire traces de la vie de Mallarmé dans les œuvres de ses proches : l'exemplaire des « Divagations » offert à Alfred Jarry, l'album amicorum de Méry Laurent contenant quatre-vingt-neuf poèmes et dessins autographes de Mallarmé – pas mal du tout. Il lui manquait, de son propre aveu, le premier exemplaire de « Coup de dés », qui a fini dans une autre collection, et le portrait de Vève par Whistler, que l'on peut admirer au musée Valvins. Actuellement, Vrain travaille sur Victor Hugo.

En savoir plus sur ces sujets :

ilmanifesto