Mystères et plaisirs de la nuit

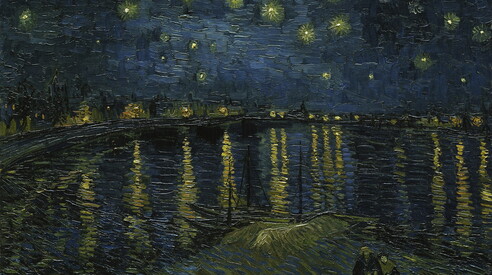

La perspective de Pascoli dans « Notte dolorosa » et celle de « La Nuit étoilée sur le Rhône » de Van Gogh : des limites de la vie quotidienne à l'immensité de l'univers

En poésie, en peinture et en art, la nuit apparaît comme une occasion privilégiée d'auto-observation, le lieu de cette solitude qui, se retirant dans l'intériorité, ouvre à la plus intense complicité. L'heure où le désir prend son envol. Chopin, Saba, centenaire de la publication de « Soir d'un jour de fête ».

« Douce et claire est la nuit, sans vent, / Et silencieuse au-dessus des toits et au milieu des jardins / La lune se repose », écrit Giacomo Leopardi dans l'un des plus beaux incipits de notre littérature, esquissant une image qui résonne dans toute sa poésie et trouve des reflets chez d'innombrables autres auteurs. La nuit – annonciatrice de sérénité mais aussi d'inquiétude, de repos mais aussi de trépidations souterraines – a toujours été une sorte de porte entrouverte sur le mystère de l'être humain et de son existence , sur le désir qui l'anime, sur le silence qui contraste avec ses actions, sur ses questions les plus profondes. « Que fais-tu, lune, dans le ciel ? » écrivait le poète de Recanati, posant une question qui continue de résonner en l'homme de tous les temps : « À quoi servent tant de torches ? / Que font l'air infini, et cette profonde / Infinie sérénité ? Que signifie cette / immense solitude ? »

Ce n'est peut-être pas un hasard si une image nocturne ouvre les premières pages de tout le Zibaldone (« C'était la lune dans la cour »…) et accompagne ensuite l'auteur jusqu'au seuil de ses vers les plus inoubliables, comme ceux où il invoque la « Nuit paisible et le modeste rayon / De la lune tombante », ceux où il se tourne vers les « Étoiles vagues de l'Ours… » ou ceux où il confie, dans une atmosphère sombre, ses douloureux souvenirs (« Ô gracieuse lune, je me souviens… »). Les heures nocturnes – où « tout au monde est au repos » – sont une présence constante dans la poétique de Leopardi, comme en témoignent les annotations que l'auteur insère parfois à l'improviste dans ses écrits, nous entraînant dans l'ici et maintenant de son œuvre créatrice : « Le grincement nocturne des girouettes entraînant le vent » ; et ailleurs : « Voir la lune voyager avec moi. » Ce sont des moments immortalisés dans des instantanés rapides, des notes simples qui suscitent l'empathie et nous donnent presque l'impression d'être là avec lui, à son bureau ou juste avant de dormir : « J'entends l'horloge de la tour sonner depuis mon lit. Souvenirs de ces nuits d'été où, enfant, laissé au lit dans une pièce sombre, les volets fermés seulement, entre peur et courage, j'entendais une certaine horloge sonner. »

Pour Leopardi, les descriptions de la nuit sont « extrêmement poétiques » car « en confondant les objets, l'esprit n'en conçoit qu'une vague image ».

D'une profondeur vertigineuse est l'image du soir où, dans sa chambre, il entend le chant d'un passant venant de la rue, « s'éteignant peu à peu », immortalisant sa présence significative dans les vers – publiés il y a exactement cent ans – qui clôturent La sera del dì di festa . De fait, à la même époque, il note : « Ma douleur d'entendre, tard dans la nuit suivant le jour de quelque fête, le chant nocturne des paysans qui passent. » À une époque pas si lointaine de la nôtre, où l'homme vivait une relation plus étroite avec la nature environnante, l'arrivée de l'obscurité était saisie avec précision par les poètes, enregistrant l'avancée inexorable des ombres (« Le rayon du jour à l'occident s'étant éteint, (...) Voici, la nuit est troublée, et l'apparence du ciel s'obscurcit », écrit-il encore) et saisissant la transition insaisissable entre lumière et obscurité. Le souffle du vent, un écho lointain, le bruit des pas prennent, dans le décor délicat et majestueux de la nuit, une signification plus profonde que celle qu'ils revêtent habituellement. Leopardi lui-même nous l'explique : « Les descriptions de la nuit sont extrêmement poétiques, car la nuit, confondant les objets, l'esprit n'en conçoit qu'une image vague, indistincte, incomplète » (28 septembre 1821). L'obscurité qui s'installe est un moment d'une évocation sans précédent, où le sujet se trouve plus intensément en présence de l'immensité qui l'entoure et où la perception des choses semble devenir plus dense et plus vibrante. En poésie, en peinture et en art, la nuit apparaît comme une occasion privilégiée d'auto-observation, le lieu de cette solitude qui, repliée sur l'intériorité, révèle la compagnie la plus intense.

Accompagnée de silence, la nuit donne une plus grande importance aux pensées, favorisant une immersion en soi-même autrement inconnue, tandis que la nature éthérée que les choses prennent dans la faible lumière les enveloppe de mystère : c'est quelque chose de semblable à ce qui se passe dans la forme musicale du Nocturne, conçue par John Field à la fin du XVIIIe siècle mais portée à un développement absolu par Frédéric Chopin : la nature crépusculaire de ses partitions devient l'occasion d'une introspection que seule l'obscurité des ombres – soustrayant à la vue ce qui est lointain – peut favoriser, permettant au compositeur d'enquêter, comme à la faible lueur d'un foyer, les recoins les plus cachés de ses propres sentiments.

Le caractère crépusculaire des partitions de Chopin devient l’occasion d’une introspection que seule l’obscurité peut favoriser.

Même dans les textes les plus anciens, l'émerveillement qu'inspire l'obscurité trouve une expression admirable. Ainsi, dans un passage célèbre de l'Iliade, Hector et Ajax interrompent leur duel précisément à cause de l'arrivée des ténèbres : « Laissez nos armes reposer et cessez / le combat. Nous combattrons de nouveau / jusqu'à ce que le Destin nous divise et accorde la victoire entière / à l'un ou à l'autre. / Maintenant la nuit tombe, et la nuit / ne peut être brisée. » La descente des ténèbres met en lumière le mystérieux « devenir » de la réalité, et la nuit – violée par l'homme contemporain avec ses lumières artificielles, mais perçue comme sacrée et donc religieusement respectée par les civilisations antiques – oblige chacun à s'arrêter devant la souveraineté de la nature. Le coucher du soleil (comme, depuis la préhistoire, le lever du soleil) devient un signe du mystère qui gouverne le destin du monde et devant lequel l'homme sait qu'il doit s'incliner. Ceci explique peut-être l'attention répétée, dans les poèmes homériques, à la formule qui conclut plus d'une scène : « Le soleil se coucha et les rues furent voilées d'ombre. » De même, dans l'ouverture puissante et quelque peu autonome de l'Odyssée, Télémaque, après les événements inattendus qui l'ont amené au seuil de l'âge adulte, va dans sa chambre pour dormir mais remplit le silence de ses pensées tourbillonnantes : son dialogue avec Athéna, son invitation à assumer ses responsabilités, son désir de prendre la mer (dans la mer mais, métaphoriquement parlant, dans la vie) à la recherche de son père : « Et là, toute la nuit, enveloppé dans une douce laine, Télémaque pensa en son cœur au voyage que la déesse lui avait suggéré. » Une fois de plus, la nuit – à la fois ténue et dramatique – devient le lieu d'un dialogue intérieur, d'une réconciliation avec lui-même.

Entre acclamations et agitation, calme et angoisse, l'art et la littérature nous révèlent la nuit sous ses formes les plus diverses, dans son identité polymorphe, changeante et pourtant toujours irrésistiblement fascinante : « Je me tourne / vers la nuit sacrée, ineffable / mystérieuse », écrit Novalis. Il est alors facile de se remémorer la séquence, à la fois douloureuse et douce, de l'Homme sans nom de Manzoni, qui, après avoir rencontré Lucia, se retire – presque victime d'un bien inconnu – dans sa chambre « avec cette image vive en tête, et ces mots résonnant à son oreille », si puissants désormais que « tout semblait changé ». L’obscurité dans laquelle il est plongé, « se retournant avec colère dans son lit », accueille la présence oxymorique de cette « rage de repentance » (« Je demande pardon ? À une femme ? ») qui le prive de toute possibilité de repos, ou au moins de distraction, le forçant à fixer son regard de l’esprit (curieusement la même expression qui apparaît chez Homère) sur la figure, pleine de fragilité et de force à la fois, de la jeune fille qui opère sa conversion radicale.

Littérature et soldats dans les tranchées : Mario Rigoni Stern observe le firmament devenir un lien inattendu avec des affections lointaines

Comment ne pas évoquer, dans un instant plus proche de nous, la nuit qui devient le théâtre d'épisodes dramatiques de la guerre, comme cette « nuit entière / jetée à côté / d'un camarade / massacrée » si vivement décrite par Ungaretti, qui se transforme pourtant en occasion d'un contraste soudain, caravagesque, avec l'attachement à la vie (« J'ai écrit / des lettres pleines d'amour ») et avec la possibilité de mieux reconnaître sa propre identité humaine (« Dans cette obscurité / avec mes mains glacées / je distingue / mon visage »). Émouvant, dans ce contexte, est le contraste entre la nuit silencieuse, ponctuée de brefs moments de repos pour les soldats dans les tranchées, et la possibilité, dans ces mêmes moments, d'un renouveau d'espoir, comme dans le passage où Mario Rigoni Stern observe le firmament tisser un lien inattendu avec des êtres chers lointains : « Les étoiles qui brillent au-dessus de cette cabane sont les mêmes qui brillent au-dessus de nos maisons. » Ce sont des moments fugaces mais capables de laisser une trace, plaçant l’humanité et ses expériences limitées, parfois irrationnelles, devant l’horizon infini de l’être : « Le ciel était étoilé et étincelant », écrit Dostoïevski dans Les Nuits blanches , « à tel point qu’après l’avoir contemplé, on se demandait involontairement si des hommes irascibles et colériques pouvaient vivre sous un tel ciel. »

La nuit est un moment qui semble, pour reprendre les mots de Clemente Rebora, « veiller sur l’instant » où réside l’événement de la poésie.

Loin d'être un vide, le silence devient le contexte dans lequel les choses apparaissent dans leur plus grand relief. C'est dans la nuit que Fernando Pessoa perçoit « une différence dans l'âme / et un vague sanglot », peut-être l'émergence de ce qu'Umberto Saba appellerait une « nostalgie aiguë / déchirante », une sorte d'épiphanie inhabituelle de la réalité : « Dans le ciel bleu, toutes les étoiles / semblent rester comme en attente », écrit Giovanni Pascoli dans un vers suggestif. Dans le poème intitulé Imitation, Saba propose également une description de l'heure du coucher du soleil (« Le bleu se fond dans un bleu stellaire. (...) La lune n'est pas encore née, elle naîtra / tard ») et, à cet instant précis, il perçoit l'émergence d'une clarté inattendue : « Et en moi une vérité / naît, douce à répéter. » C'est le soir que les choses – même celles en apparence insignifiantes – prennent de l'intensité, offrant à ceux qui sont prêts à s'arrêter l'expérience de la densité de l'instant, de la profondeur de chaque instant, de la profondeur inconnue de la réalité environnante. Rien n'est ordinaire pour celui qui a expérimenté la profondeur de la vision, comme le précise Saba : « Je m'assois à la fenêtre et je regarde. / Je regarde et j'écoute ; mais c'est là toute / ma force : regarder et écouter. » La nuit est un instant qui semble, pour reprendre les mots de Clemente Rebora, veiller sur l'instant : la possibilité de saisir – dans l'éclatement de la frénésie qui accompagne les heures diurnes – la valeur d'instants apparemment ordinaires, comme celui exprimé dans les vers d'Angelo Poliziano : « La nuit qui nous cache des choses / est revenue ombragée par un manteau étoilé, / et le rossignol sous ses branches bien-aimées / a répété en chantant sa complainte ancienne. » C'est précisément ici qu'entre en jeu la poésie, comme un regard qui pénètre l'apparence, offrant à l'attention la possibilité de plonger – pour reprendre les mots de Montale – dans « des silences dans lesquels les choses / s'abandonnent et semblent proches / de trahir leur ultime secret » ou la possibilité d'être surprise – comme l'affirme un vers incisif de Mario Luzi, « présente dans cet instant du monde ».

Voici donc l'intensité inouïe avec laquelle Pascoli, rentrant chez lui le soir, écoute dans l'obscurité grandissante le chant des oiseaux (« J'entendais ces / voix dans l'ombre, dans le silence, claires ; / et cela me semblait le bourdonnement des étoiles ») ou le cri du petit-duc nocturne se superposant au pas des chariots sur la route (« Un pépiement venant de je ne sais quelle tour. / Il est minuit. On entend un double bruit de piétinement / qui passe. Il y a dans les rues lointaines / un roulement de chariots qui s'arrête »). Et enfin, le calme des « constellations taciturnes » met fin aux agitations du jour : « Le jour était plein d'éclairs ; / mais maintenant les étoiles viendront, / les étoiles silencieuses. » Mais plus surprenant encore, dans la « nuit noire comme le néant » de Pascoli, se produit, pour ainsi dire, un saut vertical, vertigineux et soudain : au cœur silencieux de l'obscurité (tandis que « les eaux, les montagnes, les landes dorment »), le grand silence est soudain percé par une voix maternelle (« un chant / (...) d'une mère, et le mouvement d'un berceau »), et c'est là que le regard - avec la même perspective observée dans La Nuit étoilée sur le Rhône de Van Gogh, peinte seulement trois ans plus tôt - se déplace immédiatement du bord du quotidien à l'immensité de l'univers, avec un geste qui crée un lien inattendu et profond entre ces deux dimensions : l'enfant « pleure ; et les étoiles passent lentement ».

En savoir plus sur ces sujets :

ilmanifesto