Ne nous résignons pas à une Europe qui s’appuie sur les armes et qui coupe le pain.

La présentation du cadre économique et financier pluriannuel, ou plutôt des prévisions budgétaires de l'Union européenne pour la prochaine période de sept ans (2028-2034), constitue l'un des actes politiques les plus importants de cette nouvelle législature. Ce processus engagera le Parlement européen, le Conseil et la Commission dans de longues négociations au cours des deux prochaines années environ afin de définir les orientations financières qui guideront l'évolution de l'Union européenne dans les années à venir.

Dans son article, Gianluca Salvatori souligne immédiatement que le prix le plus élevé sera celui des coupes dans la cohésion sociale , mais malheureusement, la menace posée par cette nouvelle approche de la planification économique et financière de l'Union a de nombreuses autres implications négatives.

Il est utile de prendre du recul et de rappeler le fonctionnement du budget de l'Union européenne. Il est financé par les contributions des États membres, qui représentent un peu plus de 1,10 % du PIB, ce qui constitue l'essentiel du budget. À cela s'ajoutent les droits de douane sur les importations en provenance de pays tiers, un faible pourcentage de TVA collecté par chaque pays de l'UE et, plus récemment, une contribution basée sur la quantité de déchets d'emballages plastiques non recyclés produits par chaque pays de l'UE. S'ajoutent à cela une partie des ressources provenant de la participation à certains programmes d'autres pays tiers, ainsi que des amendes en cas d'infraction. Tous ces éléments, outre les contributions versées par les États membres, sont définis comme les « ressources propres » de l'UE.

Le budget de l'Union est un budget rigide, ce qui signifie qu'il doit être géré avec un strict équilibre entre dépenses et recettes, interdisant ainsi l'endettement public. Il repose sur une planification pluriannuelle basée sur des cycles de sept ans. Nous sommes actuellement dans la dernière partie du septennat 2021-2027.

Cependant, les traités de l'UE confèrent à la Commission européenne le pouvoir d'emprunter sur les marchés internationaux de capitaux au nom de l'Union européenne. Ce pouvoir a été peu utilisé jusqu'en 2020, lorsque, en réponse à la pandémie, la Commission a lancé une opération extraordinaire de levée de fonds sur les marchés de capitaux pour financer le plan de relance et de résilience NextGenerationEU .

La rigidité du budget de l'Union sous-tend des cycles de programmation de sept ans, ce qui nécessite les longues négociations mentionnées plus haut. Une fois les principaux chiffres et programmes définis, des modifications peuvent être apportées par le biais de révisions temporaires, mais uniquement au sein des grands programmes. Par exemple, des modifications peuvent être apportées à la PAC ou au FSE, mais les ressources ne peuvent pas être transférées d'un programme à l'autre.

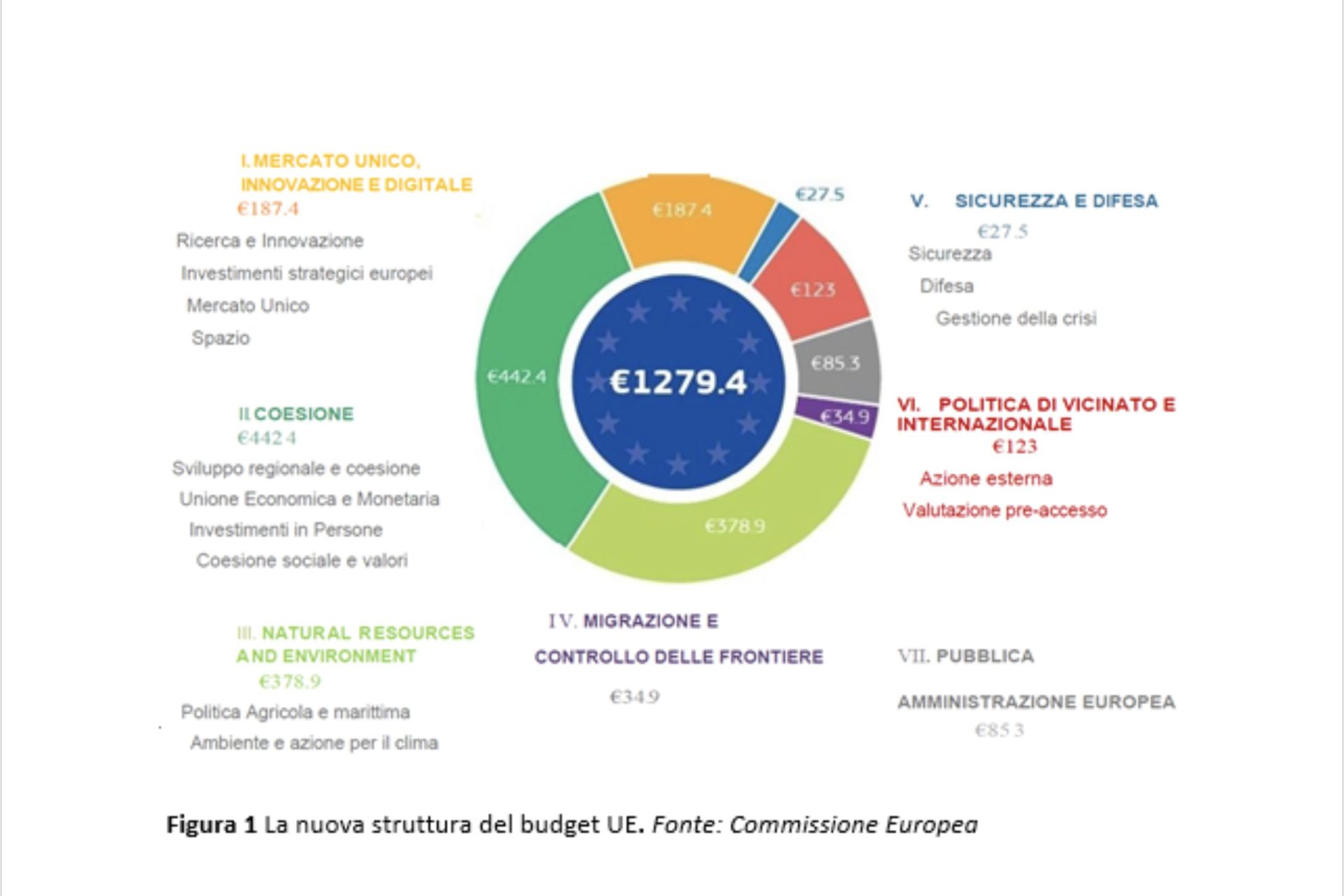

Dans l'infographie ci-dessous, vous pouvez voir comment le CFP 2021-2027 est structuré.

Dans ce cadre, Next Generation EU n'apparaît pas, ce qui a représenté une innovation intéressante et importante en termes de ressources, qui ne sera cependant pas reprise, et une innovation dans la méthodologie de dépenses, qui a également modifié la relation entre l'Union européenne et les États membres dans la gestion de ces ressources communes attribuées à chaque État en fonction de l'impact subi à la suite de la pandémie (c'est la raison pour laquelle l'Italie a bénéficié de la plus grande part allouée par Next Generation EU ) à dépenser sur la base d'un programme de travail (le PNRR) convenu avec la Commission et ensuite versé en fonction des progrès réalisés.

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) s'élève à près de 2 000 milliards d'euros, soit 1,26 % du PIB estimé de l'UE pour la période de sept ans allant de 2028 à 2034. Il confirme donc les volumes du précédent budget pluriannuel, et l'augmentation du volume total est simplement due à l'actualisation des prix courants. De même, il n'y a pas de recours au financement de marché ; en effet, les quotas de remboursement du NextGenerationEU commenceront à se faire sentir dans le nouveau CFP.

Le mécanisme de fonctionnement de NGEU a inspiré la proposition présentée au Parlement européen le 16 juillet. Ursula von der Leyen modifie radicalement la structure et propose une consolidation forte des fonds, en créant un macro-fonds qui, en fusionnant la Politique agricole commune et le Fonds de cohésion, crée une dotation unique, à gérer non plus sur la base de programmes conjoints, mais en négociant les domaines d'intervention avec les États membres , au nom d'une plus grande flexibilité déclarée. Le Fonds social européen a été épargné pour l'instant par la consolidation, mais dans les projets diffusés ces dernières semaines, ce fonds était lui aussi prévu par le cercle restreint qui a préparé le CFP pour être inclus dans le plan de consolidation et de simplification.

Flexibilité et simplification sont les maîtres mots qui justifient la mutualisation des fonds. Tout cela s'accompagne d'une grande assurance quant à la stratégie qui sera mise en œuvre grâce à des plans de partenariat nationaux plus simples et plus personnalisés, maximisant l'impact et permettant une utilisation beaucoup plus efficace des financements européens.

Cependant, derrière ce discours, chargé de connotations positives, je crains que de nombreux risques ne se cachent. En premier lieu , l'émergence d'une vision de l'Union européenne comme une coordination entre États. Cela compromet la possibilité de mettre véritablement en œuvre une politique conduisant à une plus grande intégration de l'Union, tout en recherchant une plus grande cohésion territoriale et sociale.

Nous sommes confrontés à un recul dans le processus d'intégration, nous évoluant vers une Europe plus intergouvernementale et moins cohésive. Par conséquent, s'il y a jamais eu un rêve ou un désir d'États-Unis d'Europe, ce projet de budget l'enterre pour les dix prochaines années.

Une deuxième préoccupation majeure est qu'avec la consolidation des fonds, nous n'aurons plus les grandes lignes de programmation (PAC ; FEDER ; FSE ; COSME, Investeu) qui ont donné naissance à des centaines de programmes distincts, mais 27 macro-programmes correspondants, chacun pour chaque État. L'État dépensera les ressources en fonction des nouvelles priorités définies cette saison, qui privilégient la défense, la sécurité et la compétitivité. Dans ce nouveau creuset budgétaire, il sera beaucoup plus facile de redistribuer les cartes et d'augmenter les dépenses militaires, en poursuivant le plan de réarmement fragmenté avec 27 centrales d'achat différentes, ce qui fera le bonheur des marchands et fabricants d'armes, ainsi que de toute l'industrie de la mort et de la destruction qui l'accompagne.

C’est là le véritable point critique : les dépenses de défense sont célébrées par tous comme un acte de responsabilité indispensable, nécessaire pour protéger les démocraties occidentales des menaces de Poutine, qui aurait pu être plus efficace et crédible si elles avaient été réalisées grâce à un véritable programme de défense européen commun.

Au lieu de cela, ils ont choisi d'ouvrir 27 supermarchés pour les trafiquants d'armes, en utilisant des fonds destinés à la cohésion sociale et à l'agriculture. En résumé, nous avons le choix entre les armes et le pain. Les armes plutôt que la cohésion territoriale et sociale, tout cela sous couvert de la capacité des États à gérer leurs propres dépenses avec plus de flexibilité et d'autonomie .

Le véritable vainqueur de cette mutation génétique du CFP est le complexe militaro-industriel, qui s'apprête également à intercepter une grande partie du nouveau Fonds européen de compétitivité , destiné à financer le développement de technologies de pointe. Certes, une partie sera consacrée aux technologies à usage civil et industriel, mais il sera plus difficile de distinguer les dépenses consacrées aux technologies et aux innovations destinées à l'armement et à la guerre de celles axées sur le progrès et la croissance humaine.

Comme mentionné précédemment, le Fonds social européen est actuellement préservé, mais nous constatons qu’il se concentre principalement sur la question des compétences et des capacités et a donc une orientation fortement pro-travailleurs, ce qui est certainement important et utile.

Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'être prêts à relever les défis de la compétitivité. Nous devons donc former les citoyens européens pour qu'ils soient employables et prêts à se former tout au long de la vie. Les mots d'ordre sont la mise à niveau et la reconversion professionnelle , la compétitivité et la performance des travailleurs performants. Cependant, la vulnérabilité et les plus défavorisés sont négligés, même si les références à la santé et à la nécessité de protéger les citoyens européens demeurent.

On a l'impression qu'il existe une volonté manifeste de laisser aux États la responsabilité de la protection sociale des populations les plus défavorisées – pauvres, personnes âgées, mineurs et familles. Bien sûr, certains États pourraient consacrer des fonds à l'aide sociale plutôt qu'à la défense, mais, franchement, nous savons comment les choses se sont souvent passées et que, pour l'essentiel, le pouvoir d'influence de ceux qui ont réussi à créer ce climat insensé de dépenses militaires incontrôlées, à attiser les fantasmes et à créer des ennemis démesurés, a déployé une telle puissance de feu qu'il nous semble facile de la reproduire auprès des lobbies au niveau des États ; certains signes sont déjà visibles .

De plus, dans quelques mois, lorsque les négociations deviendront tendues, il est fort probable que les agriculteurs, confrontés au risque de perdre le soutien de l'administration publique, défileront à nouveau dans Bruxelles avec des tracteurs géants capables de paralyser la ville. Et nous verrons alors très probablement la Commission et le Parlement se tourner à nouveau vers le Fonds social européen pour obtenir des ressources.

Malheureusement, les pauvres, les personnes âgées, les enfants, les familles menacées de marginalisation et les organisations de l’économie sociale n’auront pas les moyens d’occuper les rues et seront bien placés pour diriger leurs craintes et leurs protestations vers les migrants ou les euro-bureaucraties.

Enfin, examinons les recettes qui, comme indiqué précédemment, restent inchangées en termes de contributions des États membres. Après l'abandon de la possibilité de nouveaux financements sur les marchés, la seule possibilité d'accroître la disponibilité réside dans les ressources propres.

La prudence et le manque d'unité face aux tarifs douaniers agressifs de Trump ne laissent aucune place à l'idée de générer de nouvelles recettes grâce à ces droits. Les seuls impôts restants sont les quotas de TVA et quelques nouvelles taxes, qu'il souhaiterait également utiliser pour rembourser les prêts du NGEU.

Ainsi, la Commission présente cinq propositions dans le CFP :

- Taxe d'échange de quotas d'émission de l'UE (ETS).

- La taxe carbone envisagée par le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF)

- Une taxe sur les déchets électroniques non recyclés en appliquant un taux uniforme au poids des déchets électroniques non triés.

- Un droit d’accise sur le tabac, basé sur l’application d’un taux supplémentaire au droit d’accise spécifique à l’État membre prélevé sur les produits du tabac.

- Une taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises (Corporate Resource for Europe – Core), consistant en une contribution forfaitaire annuelle des entreprises réalisant un chiffre d’affaires net annuel d’au moins 100 millions d’euros.

Je me concentrerai sur ce dernier, qui est la véritable innovation mais qui sonne presque comme une provocation , puisque la même Commission européenne qui n'est pas en mesure de vaincre les formes de concurrence fiscale interne au sein de l'UE, qui n'a pas réussi à imposer une taxe sur les transactions financières, qui impose des impôts minimums aux géants de l'économie numérique, propose de taxer les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions .

L'effet paradoxal potentiel est que les grandes multinationales américaines du numérique , fortes de leur pouvoir et désormais du chantage des tarifs douaniers de Trump, continueront de payer des impôts convenus à des taux homéopathiques, tandis que les entreprises européennes, moins puissantes dans les négociations, devront contribuer à la taxe extraordinaire . Je rappelle que 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sont désormais également atteints par les fondations du secteur de la santé , ainsi que par de nombreuses entreprises de l'économie sociale, qui pourraient se retrouver à payer proportionnellement bien plus d'impôts que ce que l'Union européenne est en mesure de percevoir auprès du quintette des Gafam numériques.

En bref, la saison des négociations qui a débuté le 16 juillet est une saison qu’il ne faudra pas laisser uniquement entre les mains des politiques, ni s’épuiser dans les longues négociations qui auront lieu entre le Parlement, la Commission et le Conseil.

La société civile, les organisations de l’économie sociale, les autorités locales et les groupes sociaux doivent retrousser leurs manches et veiller à ce que les nombreuses bonnes choses qui restent du rêve européen soient réellement préservées.

Dans l'image d'ouverture, la Commission européenne présidée par Ursula Von der Leyen

- Mots clés:

- armes

- PNRR

- Union européenne

Vous avez lu cet article librement, sans vous arrêter après les premières lignes. L'avez-vous apprécié ? L'avez-vous trouvé intéressant et utile ? Les articles en ligne de VITA sont en grande partie accessibles gratuitement. Nous souhaitons que cela reste ainsi, car l'information est un droit pour tous. Et nous y parvenons grâce au soutien de nos abonnés.

Vita.it