Dieci anni dopo l'accordo sul nucleare iraniano, cosa è cambiato? Battute d'arresto, scarsi progressi e nessuna intenzione di riprendere i negoziati con gli Stati Uniti.

Il 14 luglio 2015, dopo due anni e mezzo di negoziati, i rappresentanti di Germania, Cina, Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito e Unione Europea hanno firmato con le loro controparti iraniane il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA), che garantirebbe la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e normalizzerebbe le relazioni della Repubblica islamica con l'Occidente, revocando le sanzioni imposte nel corso degli anni.

Ci troviamo di fronte ad una chiara sfiducia diplomatica

Solo tre anni dopo, tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciò che il suo Paese si sarebbe ritirato dallo storico accordo, ripristinò le sanzioni contro Teheran e definì il patto “decadente e in deterioramento”, incapace di “impedire una bomba nucleare iraniana”.

È opportuno ricordare che per poter essere utilizzato a fini bellici, l'uranio deve essere arricchito oltre il 90%.

Foto: Menahem Kahana. AFP.

La decisione di Trump è stata presa nonostante nessuno dei rapporti trimestrali pubblicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) tra luglio 2015 e maggio 2018 segnalasse violazioni degli impegni assunti dall'Iran: mantenere un limite del 3,67% sull'arricchimento dell'uranio, eliminare il 98% delle scorte di uranio arricchito pre-accordo, consentire la supervisione continua dell'AIEA e ridurre il numero di centrifughe.

Inizialmente, le nazioni europee cercarono di mantenere l'accordo nonostante il ritiro degli Stati Uniti, ma il tempo fece sì che il JCPOA crollasse lentamente.

I tentativi di creare nuovi meccanismi commerciali con Teheran fallirono; il regime islamico riuscì ad arricchire l'uranio prima al 20% e poi al 60%; le ispezioni dell'AIEA incontrarono ostacoli crescenti e il numero delle centrifughe aumentò.

L'assassinio del famoso generale iraniano Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds, avvenuto nel gennaio 2020 durante un'operazione militare statunitense, ha di fatto fatto naufragare l'accordo.

"Dieci anni dopo, gli impegni tecnici iniziali permangono. L'Iran afferma ancora di non voler acquisire armi nucleari e di non aver superato il limite di arricchimento dell'uranio, ma mantiene ancora alcune restrizioni limitate. L'AIEA rimane presente e, sebbene abbia affermato che cesserà di collaborare con l'agenzia, non l'ha ancora fatto. Ma ricordiamo che l'accordo era tripartito: i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, la Germania e l'Iran . Il ritiro degli Stati Uniti ha chiaramente indebolito i meccanismi multilaterali di verifica e sanzione. Inoltre, gli attacchi agli impianti nucleari da parte di Stati Uniti e Israele hanno minato i resti dell'accordo, indebolendo la legittimità non solo dell'AIEA, ma anche del Trattato di non proliferazione nucleare. Quindi ci troviamo di fronte a una chiara sfiducia diplomatica", ha dichiarato a El Comercio Carlos Umaña, uno dei massimi esperti mondiali nella lotta contro le armi nucleari.

L'impianto di arricchimento del combustibile di Fordo, nell'Iran centrale. Foto: AFP

Tra il 2021 e il 2022, con Joe Biden alla Casa Bianca, Stati Uniti e Iran hanno condotto negoziati indiretti a Vienna con l'obiettivo di rilanciare l'accordo. Tuttavia, una serie di fattori, tra cui il sostegno della Repubblica Islamica alla Russia nella guerra in Ucraina e i disordini sociali scoppiati a Teheran in seguito al caso della giovane Mahsa Amini (morta durante un fermo di polizia), ne hanno impedito il successo.

Teheran sta utilizzando l'arricchimento dell'uranio come merce di scambio per tornare alle premesse negoziate durante l'amministrazione Obama nel 2015.

Nel 2024, l'AIEA ha avvertito che l'Iran aveva accumulato il know-how tecnico necessario per ottenere materiale fissile per un'arma difficile da restituire.

A questo si aggiungono due elementi importanti: la partecipazione sempre più attiva di Israele nell'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e il ritorno di Trump alla Casa Bianca nel gennaio di quest'anno.

Arricchimento dell'uranio in Iran. Foto: Efe

Dalla Rivoluzione islamica del 1979, Iran e Israele sono impegnati in una guerra per procura che ha messo in agitazione l'intero Medio Oriente. Dall'inizio dei negoziati per il JCPOA, Israele si è fermamente opposto, sostenendo che la minaccia nei suoi confronti sarebbe aumentata non solo direttamente attraverso Teheran, ma anche attraverso i suoi alleati come Hezbollah, Hamas e le milizie sciite.

Nel 2020, l'Iran ha accusato direttamente Israele di aver assassinato Mohsen Fakhrizadeh, il padre del programma nucleare militare iraniano, e di aver sabotato informaticamente i suoi più importanti impianti nucleari. Durante i colloqui di Vienna, Israele ha nuovamente esercitato pressioni diplomatiche per indebolire il tentativo di rilanciare l'accordo.

In seguito agli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, tuttavia, le tensioni raggiunsero un livello senza precedenti. Le autorità ebraiche avvertirono Teheran che non gli avrebbero permesso di oltrepassare certe "linee rosse", in riferimento al crescente arricchimento dell'uranio. Nell'aprile 2024, i due Paesi si scambiarono attacchi diretti per la prima volta nella loro storia. Nel giugno 2025, il confronto si intensificò nuovamente con attentati da entrambe le parti, che causarono oltre 600 morti sul fronte iraniano e 29 vittime sul suolo israeliano.

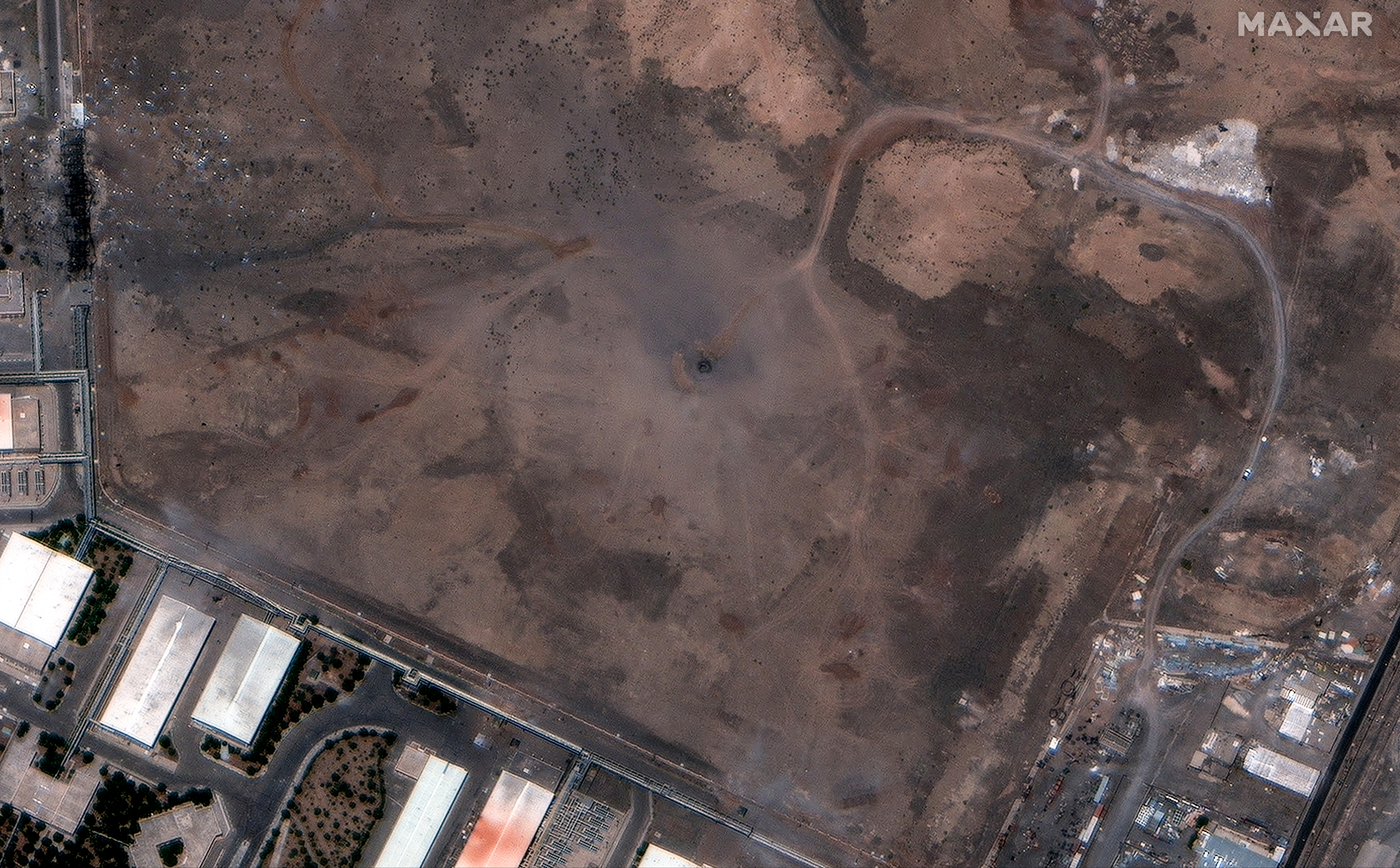

Anche gli Stati Uniti sono stati coinvolti in questo ultimo scontro, con attacchi diretti a tre impianti nucleari iraniani, che, secondo funzionari del Pentagono, hanno fatto ritardare il programma nucleare iraniano di uno o due anni.

Vale la pena notare che l'attacco statunitense è avvenuto nel bel mezzo di una tornata di negoziati tra Washington e Teheran per un accordo di pace nucleare. Le delegazioni di entrambi i paesi avevano persino in programma di incontrarsi in Oman quello stesso fine settimana.

Da allora, la Repubblica Islamica ha respinto qualsiasi ulteriore riavvicinamento con la sua controparte americana. Questa settimana, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei ha sottolineato che "non esiste una data o un luogo specifici per riprendere i negoziati" con gli Stati Uniti e che non entreranno "in tale processo finché non ci saranno garanzie sull'efficacia della diplomazia".

Centrale nucleare di Natanz, nel sud di Teheran, Iran. Foto: AFP

"Chiaramente, ciò che serve è ristabilire i canali diplomatici; il problema è la sfiducia che si è generata. Dopo gli attacchi, sarà molto difficile. Conosciamo tutti lo stile di Trump: imposizioni e minacce che generano ritorsioni. Non può essere questa la strada. Un modo potrebbe essere quello di ristabilire canali discreti, come quello tentato in Oman, per procedere senza pressioni da parte dei media o di terze parti. Il problema qui è che l'Iran deve essere conquistato, quindi qualsiasi escalation militare deve essere impedita. Se ci fosse un altro bombardamento, la sfiducia sarebbe praticamente assoluta", avverte Umaña.

Il meccanismo 'snapback' Ma i rischi di un'ulteriore escalation delle tensioni tra Occidente e Iran non si limitano agli Stati Uniti. Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato che stanno valutando l'attivazione del meccanismo "snapback".

Il ritiro degli Stati Uniti ha chiaramente indebolito i meccanismi multilaterali di verifica e sanzione.

Ciò ripristinerebbe l'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, nonché i controlli sulle esportazioni, i divieti di viaggio, il congelamento dei beni e altre restrizioni nei confronti di individui, entità e banche iraniane.

Cratere dopo gli attacchi statunitensi all'impianto di arricchimento nucleare di Natanz. Foto: AFP

Questo perché, nonostante sembri morto, il JCPOA è teoricamente ancora in vigore e il meccanismo è stato specificato come conseguenza della non conformità iraniana.

Vale la pena notare che gli Stati Uniti continuano a imporre sanzioni unilaterali contro l'Iran dal 2018. Secondo Umaña, queste sanzioni "hanno avuto effetti profondi non solo sull'economia iraniana, ma hanno anche complicato la situazione politica perché creano un nemico comune per gli iraniani e rafforzano la forza politica del regime".

"Teheran sta usando l'arricchimento dell'uranio come merce di scambio per tornare alle premesse negoziate durante l'amministrazione Obama nel 2015", spiega l'esperto.

Chiaramente, ciò che serve è ristabilire i canali diplomatici; il problema è la sfiducia che si è generata. Dopo gli attacchi, sarà molto difficile.

Per Baqaei, lo snapback sarebbe "irrilevante" nelle attuali circostanze e ritiene che manchi di "fondamenti legali, politici ed etici" perché gli europei "hanno violato i loro impegni essenziali nell'accordo nucleare e non hanno la legittimità per ricorrere a questo meccanismo".

Per le tre nazioni europee, d'altra parte, lo snapback rimane uno strumento legittimo di fronte al mancato rispetto degli impegni nucleari da parte dell'Iran. Le flebili speranze che tutte le parti tornino, per il momento, ai canali diplomatici si riflettono solo nella scadenza imposta dagli europei prima dell'attivazione del meccanismo: un nuovo riavvicinamento prima del 18 ottobre.

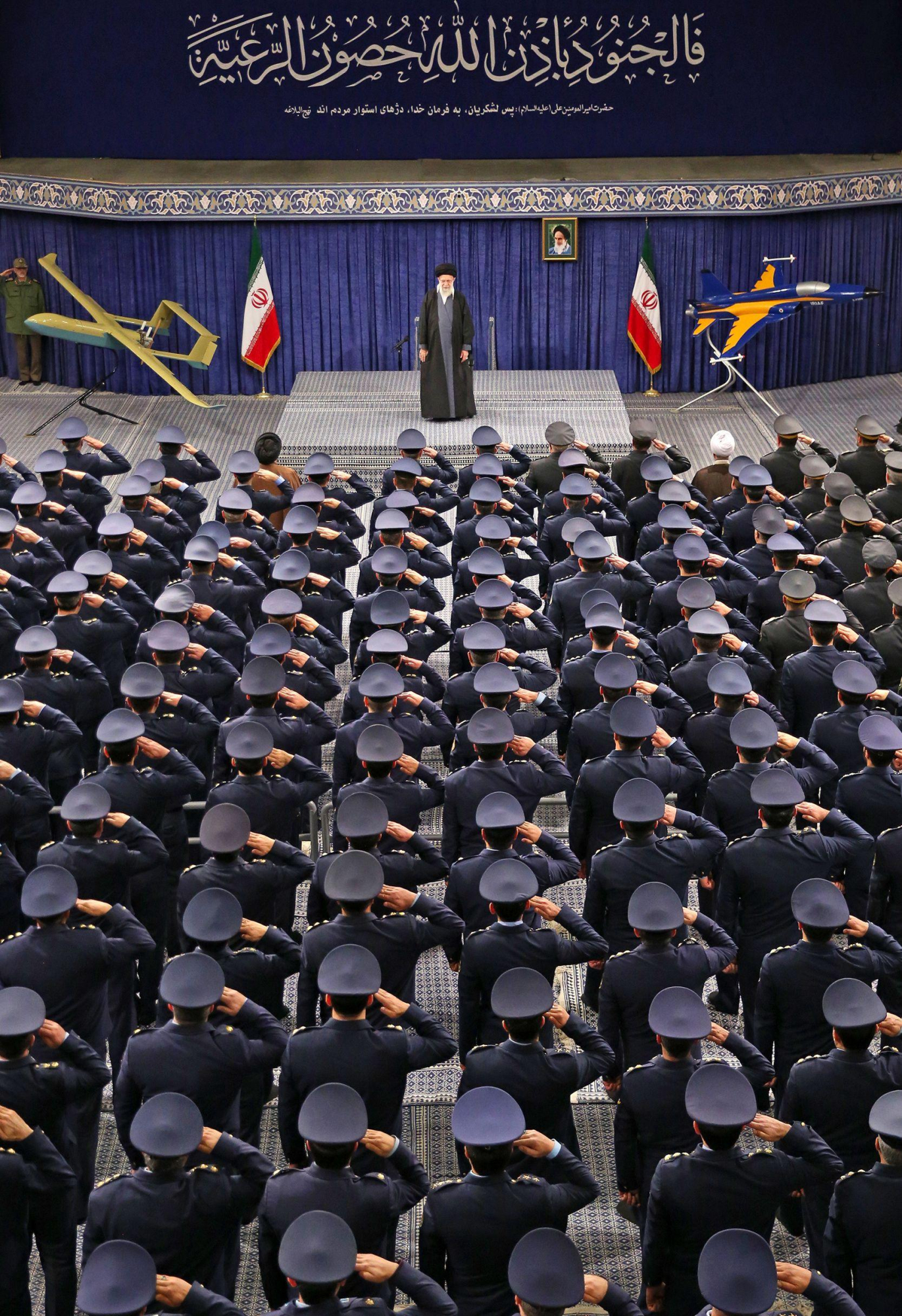

L'Ayatollah, in quanto Guida Suprema, è il comandante delle forze armate. Foto: Getty Images

"Le sanzioni genereranno una reale pressione economica che indebolirà settori come quello finanziario, influenzando in ultima analisi la capacità tecnica e logistica del programma nucleare; ecco perché l'Iran ha mostrato interesse a negoziare. Ma potrebbero anche avere un effetto controproducente, radicalizzando il regime e, invece di bloccare il progresso nucleare, spingendolo ad accelerare le sue capacità come merce di scambio. Ciò trasmetterebbe il messaggio errato ma prevalente che le armi nucleari sono necessarie per la sicurezza", lamenta Umaña.

"In generale, le sanzioni incoraggiano comportamenti rischiosi e indeboliscono il multilateralismo sui meccanismi di controllo, perché indeboliscono l'agenzia responsabile di tale supervisione, l'AIEA. Questo, a sua volta, indebolisce il sostegno multilaterale alla denuclearizzazione e al controllo degli armamenti", conclude l'esperto.

eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F781%2Fe82%2F877%2F781e82877db15140d3cb9e9497e0c25c.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fda4%2F779%2F981%2Fda47799811dad44a590c72d98d9c0d3d.jpg&w=3840&q=100)