Dos clássicos ao moralismo. Três palavras tão pomposas quanto perus que matam a literatura.

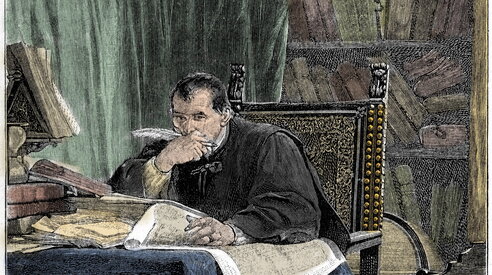

Na carta a Vettori, Maquiavel escreve sobre entrar “nas antigas cortes de homens antigos, onde […] não tenho vergonha de falar com eles” (Getty Images)

"Compartilhamento", "relevância", "senso crítico". Assim, o ensino humanístico nas escolas se transforma em ativismo. Com todo o respeito a Maquiavel, que conversava a sós com os "velhos".

A expressão "turkey words" vem de uma carta de 1924 de Pirandello a Telesio Interlandi , que conheci ao ler "A futura memoria ", de Sciascia, que a cita. "Abençoado seja o nosso país", escreveu Pirandello, "onde certas palavras se pavoneiam pelas ruas, borbulhando e abrindo suas caudas em leque, como tantos perus". Tendo trabalhado em escolas por muitos anos, e especificamente no ensino de literatura em escolas, pareço notar que a maneira como é falada e escrita está repleta dessas "turkey words", que muitas vezes são apenas atalhos mentais e são recebidas com aquiescência até mesmo por aqueles que, se tivessem tempo para pensar sobre isso, provavelmente acabariam se opondo a essas "turkey words". Pirandello imediatamente observou que "sempre se viu que um pouco de bem só surge quando [...] alguém simplesmente, mas resolutamente, se aproxima dessas palavras, que imediatamente fogem, espalhando-se aqui e ali, suas caudas baixas e lívidas de medo". Não sou tão otimista. Estou pensando em palavras que, especialmente quando ditas por fanáticos, não são afetadas pelo medo ou pela vergonha, nem parecem à beira da retirada. Mas vamos tentar.

* * *

Você talvez já tenha ouvido falar de uma carta que Nicolau Maquiavel escreveu ao seu amigo Francesco Vettori, contando-lhe sobre sua vida como exilado em sua terra natal. Maquiavel passava os dias, em parte, lendo coisas "leves" que hoje consideraríamos muito pesadas ("Dante ou Petrarca, ou um daqueles poetas menores, como Tibulo, Ovídio"), e em parte na companhia de amigos, envolvendo-se em jogos de azar. Então, à noite, "visto trajes reais e cortesãos; e, apropriadamente vestido, entro nas antigas cortes dos homens antigos, onde [...] me alimento daquele alimento que é só meu e para o qual nasci; onde não tenho vergonha de falar com eles e perguntar-lhes as razões de suas ações; e eles, por sua humanidade, me respondem."

Claro, estou brincando. Esta não é apenas a mais famosa das cartas de Maquiavel, mas também uma das poucas páginas de prosa sobre a qual, pode-se arriscar, quase todos os estudantes italianos foram e serão forçados a refletir por alguns minutos de suas vidas. Não sei, no entanto, se as "análises textuais" administradas em livros didáticos e em explicações em sala de aula levam suficientemente em consideração o fato de que aqui Maquiavel essencialmente diz que os prazeres do intelecto são prazeres desfrutados na solidão . Enquanto outros — os amigos da taverna, os suplicantes — ficam do lado de fora, o leitor permanece em diálogo solitário com o livro à sua frente.

Portanto, se tentarmos tirar uma moral desta fábula, não a lemos para entrar em contato com seres humanos que já estão próximos de nós, nem mesmo para fortalecer nosso relacionamento com eles, mas para nos cultivarmos por meio da sabedoria, da inteligência e do gosto do que há de melhor entre os seres humanos do passado .

Embora muitos de nós possamos talvez partilhar, talvez com algumas distinções, um ponto de vista deste tipo, parece evidente que a educação humanística contemporânea toma, na maioria das vezes, um caminho completamente diferente , tanto em termos de substância como nas formas da sua transmissão.

Em essência, é evidente que as "cortes dos homens antigos" perderam muito de seu apelo e que os objetos culturais com os quais nos nutrimos — não apenas livros, mas também e sobretudo filmes, músicas, séries de televisão, videogames — pertencem principalmente ao presente. Isso é especialmente verdadeiro se estivermos falando daqueles que trabalham na educação; ou, de forma mais geral, se estivermos falando de pessoas que não são intelectuais profissionais . Quanto aos métodos de transmissão, e este é o ponto mais próximo do meu coração, parece-me ter notado que o modelo maquiavélico — que incentiva o consumo solitário de livros — foi suplantado por um modelo exatamente oposto, que incentiva, acima de tudo, o compartilhamento (esta é a primeira das nossas palavras sobre peru).

Na esfera pública, isso é tão óbvio que podemos pular a lista usual: salões, festivais, leituras públicas, apresentações de livros frequentadas por educação ou no mesmo espírito daqueles que passeiam e olham vitrines . E, nos últimos anos, a conversa contínua nas redes sociais foi naturalmente adicionada, com páginas do Instagram e do TikTok promovendo a leitura, estrelas pop como Dua Lipa até mesmo tendo uma coluna onde resenham livros, convidam autores e se envolvem em conversas até interessantes. Em um mundo tão extrovertido, não é surpreendente que mesmo o consumo cultural sério acabe sendo definido como uma atividade social e dialógica, em vez de uma atividade a ser praticada em solidão; e que livros sejam "falados" em vez de lidos .

Talvez esse impulso para a extroversão seja menos evidente no ambiente escolar ; mas, quando estudo livros didáticos, observo que aqueles que "praticam" os textos, que muitas vezes são professores, e excelentes, tendem a dar muito mais importância do que no passado à discussão com os colegas, depois de terminarem de ler esta ou aquela antologia. "Você acha que, ao escrever para Vettori, Maquiavel pretendia usá-lo para se tornar amigo da família Médici novamente? Discuta isso com seus colegas e escreva um relato de mil palavras sobre as várias posições que surgiram na discussão." Frequentemente, em consonância com os métodos modernos de ensino, a discussão é organizada na forma de um debate , que — cito a definição do IA — "envolve um confronto estruturado entre duas equipes sobre um tópico específico, no qual cada equipe argumenta a favor ou contra uma posição. O objetivo é desenvolver as habilidades argumentativas, de pensamento crítico e de comunicação dos alunos." Às vezes, a mediação do texto é completamente descartada, e o exercício assume a forma de uma "tarefa do mundo real": "Organize uma exposição com base no texto que você leu. Escreva uma breve apresentação e identifique um espaço adequado na sua cidade (uma escola, um museu, um centro de conferências, um ginásio esportivo)". Normalmente, a exposição é multimídia.

Habilidades de argumentação e comunicação, pensamento crítico, saber reservar um ginásio esportivo — tudo isso é uma bênção, exceto que usar textos literários para esses exercícios de casuística parece um desperdício, ou mesmo um erro de categoria: não há realmente nada mais urgente a aprender com a literatura? Saber argumentar é importante, mas é ainda mais importante, e mais difícil, dominar a arte solitária da leitura individual. Para tanto, em vez de "baterias" intermináveis de exercícios concebidos como atividades em grupo, são necessárias análises de texto mais expeditas que, sem formalismo excessivo, ajudem os alunos a compreender o que lhes é autêntico e útil, tomado um a um, na página que acabaram de ler — uma leitura que, na verdade, deve se assemelhar o máximo possível à de Maquiavel: silenciosa e solitária. Lemos para crescer, para aguçar nossa inteligência, e isso requer pelo menos uma pitada da atitude antissocial da noite de Maquiavel. Tenho a impressão de que essa verdade não é repetida o suficiente.

* * *

Essas observações podem soar um pouco duras. Ler não é, ao mesmo tempo, autocultivo e comunicação com os outros? Claro que sim. Mas temo que a palavra "compartilhar", que lembra um peru — entendida, repito, como uma valorização do "nós" em detrimento do "eu", do diálogo entre pares em detrimento do diálogo solitário com "velhos" —, temo que essa atitude escolar tenha acabado influenciando a escolha de livros, ou trechos de livros, que pedimos aos nossos alunos que leiam.

Para explicar, usarei uma segunda palavra, desta vez em inglês, relevant, que obviamente significa "importante", mas no uso atual assume a nuance de "significativo porque toca em questões que nos são caras". "A relevância de um livro hoje", diz a IA, "depende de seus temas e de como eles ressoam com questões atuais". É relevante porque ressoa, ou seja, estabelece uma espécie de conexão emocional imediata com o leitor.

Essa obsessão pela relevância está ligada a uma prática escolar que quase sempre me parece prejudicial: a prática de unir em vez de separar, de valorizar as semelhanças em vez das diferenças . "Conectar apenas" é um lema que pode funcionar nos níveis mais altos da cultura, para aqueles que já acumularam uma profunda experiência em arte; nos níveis mais baixos, é um exercício de retórica e de pensamento positivo. Nos últimos meses, juntamente com alguns colaboradores, escrevi as novas diretrizes nacionais para o ensino da literatura nas escolas e também tive que inventar "conexões interdisciplinares" (de acordo com o formato ministerial) para o ensino fundamental. Ou seja, tive que tentar construir pontes entre disciplinas, especulando sobre as "sinergias" entre italiano e história, italiano e geografia, italiano e física. Mas creio que Antonio Calvani tem razão quando afirma que esse zelo interdisciplinar é fruto de uma pedagogia ingênua (entrevista com "Orizzonte Scuola", 2 de maio de 2025): "Entre aqueles que praticam seriamente a interdisciplinaridade, há alguém que tenha atingido esse nível sem ter passado por uma sólida formação interna na(s) disciplina(s)? Ong demonstrou a importância do avanço do pensamento científico com o advento dos livros didáticos (textos capazes de abarcar de forma coerente e abrangente o conhecimento fechado) em comparação com formas mais interdisciplinares, mas cientificamente muito mais frágeis, como as do conhecimento medieval ou outros modelos mais primitivos."

Como sabemos, a doença se espalhou para o exame estadual, ou talvez, inversamente, tenha descido do exame estadual para a prática escolar. O fato é que, ao final do quinto ano, jovens de dezoito anos, quase sempre sem instrução, são solicitados a elaborar um discurso que combine (estou copiando de um dos muitos sites que oferecem materiais de preparação pagos para os exames) "textos escritos, imagens, obras de arte, trechos de documentos, desenhos, logotipos ou outros materiais". São provas que envergonhariam Max Weber. Aqueles que tiveram a sorte de presenciá-las saíram com uma sensação de consternação: com a ignorância dos alunos disfarçada de conhecimento, com o constrangimento dos examinadores, com a lamentável idiotice de toda a máquina.

Por outro lado, se a arte desinteressada for vista com desconfiança, basta demonstrar que ela também, após um exame mais atento, é ordenada a um propósito que nos interessa e, portanto, também relevante. No entanto, não é de todo certo que esse tipo de conexão entre o passado e o presente seja produzido por textos qualitativamente superiores; pelo contrário, aqueles que ressoam podem ser textos que apelam facilmente ao leitor ingênuo, em parte porque são ingênuos, ou, inversamente, muito astutos em seu desejo de criar a conexão emocional superficial mencionada anteriormente. E também é provável que, à medida que recuamos no tempo e nos aprofundamos nas páginas de "antiqui huomini", sua relevância diminua proporcionalmente, porque — retórica à parte — é muito difícil imaginar que os autores com quem Maquiavel se entreteve (o lírico Dante, Petrarca, Tibulo) pudessem dizer muito a um estudante iniciante em literatura. Com os critérios de excelência artística e significância histórica — as duas razões fundamentais para a leitura de literatura — desaparecendo ou sendo relegados a segundo plano, por um lado, corremos o risco de privilegiar aqueles textos que parecem mais em sintonia com as questões atuais e que, em suma, tocam em questões que a agenda política ou o sentimento generalizado nos levam a considerar mais vivas e interessantes do que as questões que — para voltar a ele — Maquiavel debateu com Lívio. Por outro lado, arrogamo-nos o direito de atualizar (isto é, de tornar relevantes) obras do passado, obliterando seu significado original e declarando-as categoricamente nossas contemporâneas. É o que acontece, por exemplo, nestas linhas que introduzem um ciclo de palestras intitulado "Clássicos Contra", no Teatro Olímpico de Vicenza: "É uma questão de cidades, de civilização, de pólis e de democracia. Para saber o que fazer neste tempo de migrantes, de crianças, mulheres e homens fugindo da guerra, da fome e do sofrimento, as respostas não são fáceis de encontrar, certamente são desafiadoras [...]. Há três mil anos, nós, cidadãos da Europa, temos algumas respostas. Basta reler a Odisseia de Homero. Basta olhar para "Os Suplicantes", de Ésquilo. Está tudo lá, todos os problemas."

Eis, em poucas linhas, uma conflagração frequentemente observada no discurso literário atual: entre os problemas e as boas causas do presente (guerra, migrantes, fome) e a literatura do passado. "Há tudo, todos os problemas." É esse tipo de generalização caótica a que aludi anteriormente, ao falar de uma abordagem literária que nos incentiva a valorizar analogias e ignorar diferenças. E me parece que toda a longa história da educação cívica nas escolas italianas também pode ser interpretada nessa linha moralista.

* * *

Ao longo dos anos, publiquei vários livros didáticos de literatura para o ensino médio que precisam ser atualizados periodicamente, especialmente na seção de Temas. Isso não é nenhuma novidade; quase todos os livros didáticos têm uma seção temática, permitindo que professores e alunos leiam textos de diferentes épocas e observem – refletida na literatura – a persistência de certas constantes simplesmente humanas: o amor, o crescimento, a morte, a loucura... Há alguns dias, a excelente equipe editorial com a qual trabalho me enviou esta mensagem: "Precisamos de dois temas por ano (seis no total). O tema deve ser educacionalmente interessante + relevante + adequado para a educação cívica + oferecer um mínimo de espaço para discussão interdisciplinar."

Em consonância com este programa, os temas que escolheremos não serão puramente literários (por exemplo: as formas de contos ou a alegoria de Dante a Baudelaire), mas temas que se prestem a conexões (outra ilustre palavra-de-peru, datada, mas perene) com aquela supradisciplina que é a educação cívica. Ou seja, devemos buscar, acima de tudo, textos não literários que possam ser incluídos nesse campo: artigos de jornal, manifestos, tratados internacionais, disposições legais.

Ao longo da história, sempre houve quem quisesse fazer da literatura a serva deste ou daquele mestre. Para Tolstói, em O Que é a Arte?, ela deveria ser um instrumento de progresso moral visando à fraternidade universal. Para o jovem Calvino, a tarefa dos escritores era "transformar em poesia a nova moral do homem comunista que está emergindo claramente em milhões de homens em todo o mundo". E houve momentos, e ainda há momentos, em que a literatura se colocou a serviço do nacionalismo, da fundação de mitos. Mas também existem formas menos violentas de subjugação. Em um ensaio do início da década de 1980, Fortini falou da subordinação da literatura às todo-poderosas ciências sociais ("Não está mais claro qual o lugar do texto literário entre as muitas 'ciências do homem'"). E agora chegamos à literatura subordinada à educação cívica. Mas com duas diferenças significativas em relação ao passado.

Em primeiro lugar, embora tendências passadas inevitavelmente tenham provocado contratendências, com a visão comunista produzindo a visão anticomunista e a visão nacionalista sendo combatida pelo ecumenismo, a educação cívica parece não ter oponentes: que esteta, esnobe ou elitista deixaria de explorar o potencial educacional da literatura? De fato, a reintrodução da educação cívica como disciplina curricular nas escolas italianas foi votada por unanimidade por todos os parlamentares italianos: algumas dezenas de abstenções, nenhum voto contra. Não sei dizer quantas outras vezes isso aconteceu na história parlamentar recente, quantas vezes uma lei com impacto tão significativo sobre todos os cidadãos — todos aqueles que frequentam a escola ou mandam seus filhos para lá — encontrou consenso entre a direita (que formulou a proposta), a esquerda e o centro. Quer dizer, a presença da educação cívica como estrutura ideal é mais evanescente do que a de ideologias ou crenças, mas talvez esteja destinada a durar mais, porque é difícil ver alguém — em nome de quê, na verdade? Da distinção entre julgamento estético e moral? Da falta de propósito? — quem poderia se opor ao dever cívico e às boas maneiras? Certa vez, na controvérsia sobre os efeitos nocivos do rock na mente dos adolescentes, Frank Zappa foi questionado se havia alguma letra de música lançada nos últimos anos que ele preferisse que seus filhos não ouvissem. Zappa respondeu: "Nós Somos o Mundo". Uma excelente resposta, que significa: educação artística é algo completamente diferente de edificação. Mas é preciso ser Zappa para se dar ao luxo de fazê-lo.

Em segundo lugar, enquanto tendências passadas expressavam um mapa claro — e, portanto, discutível — de valores e desvalores (até mesmo resumidos em frases como Franz Kafka ou Thomas Mann?), a educação cívica nas escolas parece ter objetivos mais elusivos. Ela incentiva a virtude em todos os campos e, durante as aulas de italiano, convida à leitura e à reflexão virtuosas, especialmente (retornando à nossa definição de relevante) sobre as "questões atuais" que estão abalando o mundo hoje. Essencial para esse fim é o amadurecimento do senso crítico do aluno, ou espírito crítico: que é a terceira e última palavra-chave na minha discussão.

* * *

Depois de ler as diretrizes nacionais sobre educação literária mencionadas, um colega apontou que eu deveria ter acrescentado exatamente isso: a aquisição do pensamento crítico. E mesmo no dossiê que o ministério me enviou — que contém os pareceres de várias associações científicas — esse pedido surgiu repetidamente. "O estudo da literatura desde o ensino fundamental", escrevem representantes de uma dessas associações, por exemplo, "é fundamental para o amadurecimento intelectual e a posse segura do pensamento crítico". Tentei entender precisamente o que significa pensamento crítico, mas não posso dizer que realmente consegui. Uma definição simples poderia ser esta: a capacidade de ver dentro e por trás das coisas no mundo, além das aparências, para compreender sua verdadeira natureza. Mas, por um lado, não é esse um objetivo ambicioso demais? Não é, afinal, outro nome para aquela inteligência que passamos a vida acumulando e aprimorando? Por outro lado, acredito que seja uma percepção comum que justamente aqueles que pensam possuir um senso crítico se revelam, quando testados, os mais conformistas — isto é, os menos críticos — dos seres humanos. Em particular, parece-me que em certos livros didáticos, e na mente de seus autores, o senso crítico acaba correspondendo a um sentimento anticapitalista genérico, articulado, porém, não à maneira de — digamos — Piketty, que exige habilidades muito difíceis de desenvolver, mas à maneira — digamos sempre por uma questão de brevidade — de Don Milani: devemos amar os pobres (ou as mulheres abusadas, as minorias, as pessoas com identidades sexuais problemáticas, os deficientes). Aplicado ao passado, como inevitavelmente deveria ser em um livro didático de história literária, significa forçar os textos, obliterar o que eles dizem.

Então aqui estão, pela última vez consecutiva, nossas palavras-chave: compartilhamento, relevância, pensamento crítico. Em si mesmas, não são pecados. Tornam-se pecados se, como acredito que esteja acontecendo, transmitem a ideia de que a literatura serve para entender o mundo antes de tudo, em vez de entender a si mesmo. Acredito que o oposto seja verdadeiro e que é importante reiterar isso, especialmente durante os anos de formação, quando se está fraco, desorientado e inconsciente de si mesmo, mas também, ao mesmo tempo, muito pronto para abraçar causas que são em grande parte ignoradas. Lendo certos livros didáticos de humanidades, ouvindo certos colegas e vendo quantas boas causas estão sendo alvo da educação cultural dos alunos, muitas vezes tenho a impressão de que muitos interpretam a educação em humanidades como uma forma de ativismo. Parece-me que as palavras-chave que mencionei aqui corroboram esse equívoco e, portanto, devem ser usadas com grande discrição, ou nem mesmo.

Dito isso, é lógico observar que as palavras vêm depois das coisas, e que palavras como as de um peru, sem importância em si mesmas, refletem um conceito de educação sobre o qual valeria a pena refletir mais profundamente. Sem mais delongas, e à luz do que observei, creio poder concluir o seguinte: à medida que a fé nos clássicos, no cânone, na tradição humanística e em todos os outros vastos e já frágeis ideais culturais em que se acreditava até algumas gerações atrás, principalmente no espírito de ateus devotos, se esvai, a educação literária assume cada vez mais as características de edificação moral, especialmente quando ministrada por professores ingênuos e despreparados, que nunca tiveram essa fé e que, em vez disso, estão cheios de zelo missionário. Esse tipo de educação vê a literatura não como um fim, mas como um meio: recomenda consistentemente textos que transmitem ideias virtuosas, dando pouca atenção à sua qualidade e significado histórico, e não tem paciência para textos que, devido à sua complexidade ou ambiguidade, são inadequados para a persuasão. Os efeitos dessa distorção já são visíveis em algumas antologias escolares e, a médio e longo prazo, acredito que terão um impacto na maneira como as gerações futuras verão a literatura.

Mais sobre estes tópicos:

ilmanifesto