Семейный рецепт приготовления лани неандертальцами

Многие семейные рецепты передаются из поколения в поколение, имея свои уникальные особенности: секретный ингредиент, определённое время приготовления, специи... Одно и то же блюдо готовят по-разному в одном доме и по-другому у соседа. Это разнообразие, распространённое в человеческой культуре, возможно, существовало и в неандертальской кухне.

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили свидетельства существования двух удивительно разных способов приготовления пищи у двух групп этих вымерших гоминидов, обитавших в пещерах Амуд и Кебара на севере Израиля 50 000–60 000 лет назад, несмотря на близкое соседство и использование схожих инструментов и ресурсов. Ученые полагают, что эти различия — одна группа высушивала мясо перед разделкой, а другая — нет, и оставляла на костях чёткие следы порезов — могли передаваться внутри каждой группы из поколения в поколение, подобно тому, как это происходит в семьях сегодня.

«Небольшие различия в рисунках насечек между Амудом и Кебарой могут отражать местные традиции обработки туш животных», — говорит Анаэль Жаллон, ведущий автор статьи, опубликованной в четверг в журнале Frontiers in Environmental Archaeology . «Хотя неандертальцы на этих двух стоянках жили в схожих условиях и сталкивались с похожими трудностями, — продолжает она, — они, по-видимому, выработали различные стратегии разделки туш, возможно, переданные посредством социального обучения и культурных традиций».

Амуд и Кебара находятся всего в 70 километрах друг от друга. Неандертальцы занимали обе пещеры зимой 50 000–60 000 лет назад, оставляя после себя захоронения, каменные орудия, очаги и остатки пищи. Обе группы использовали одни и те же кремневые орудия и питались одной и той же добычей: в основном газелями и ланями. Однако между ними есть некоторые тонкие различия. Неандертальцы, жившие в Кебаре, по-видимому, охотились на более крупную добычу, чем неандертальцы из Амуда, и, по-видимому, приносили домой более крупную добычу, чтобы разделать её в пещере, а не на месте забоя.

В Амуде 40% костей животных обожжены, и большинство из них фрагментированы. Это может быть связано с преднамеренными действиями, такими как приготовление пищи, или с последующим случайным повреждением. В Кебаре 9% костей обожжены, но менее фрагментированы и, предположительно, были приготовлены. Кости в Амуде, по-видимому, меньше пострадали от хищников, чем кости, найденные в Кебаре.

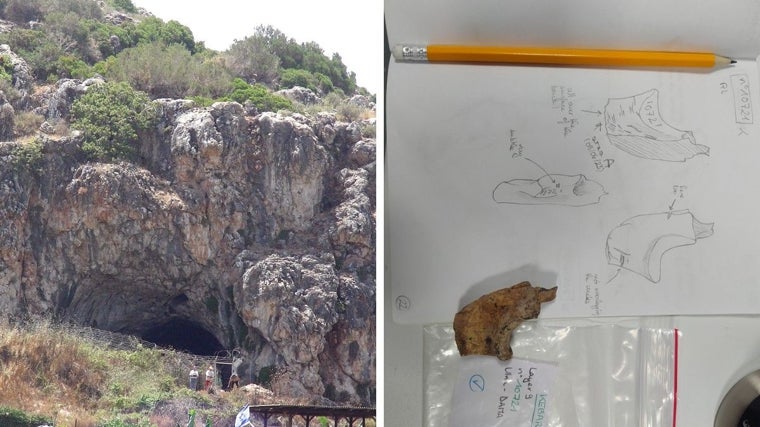

Слева — вход в пещеру Кебара. Справа — рисунки и описания артефакта, найденного в пещере.

Анаэль Жаллон

Слева — вход в пещеру Кебара. Справа — рисунки и описания артефакта, найденного в пещере.

Анаэль Жаллон

Чтобы исследовать различия в приготовлении пищи в Кебаре и Амуде, учёные изучили образцы маркированных костей из обеих пещер. Схожие узоры насечек могут указывать на отсутствие различий в методах разделки, в то время как различия в узорах могут указывать на различные культурные традиции.

Следы насечек были чёткими и неповреждёнными, а их профили, углы наклона и ширина поверхности были схожими, вероятно, благодаря схожим орудиям, использовавшимся обеими группами. Однако следы насечек, обнаруженные в Амуде, были более плотными и менее линейными, чем в Кебаре.

Исследователи рассмотрели несколько возможных объяснений этой закономерности. Это могло быть связано с особенностями разделки разных видов добычи или разными типами костей (большинство костей в Амуде длинные); однако при анализе только длинных костей мелких копытных, найденных как в Амуде, так и в Кебаре, наблюдались те же различия. Авторы исключают возможность объяснения этих различий более низкими навыками разделки или более интенсивной разделкой для получения максимального количества пищи. Различия в характере следов надрезов лучше объясняются осознанными решениями каждой группы по разделке.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что неандертальцы Амуда по-разному обрабатывали мясо перед разделкой: возможно, высушивали его или давали ему разложиться, подобно современным мясникам, которые подвешивают мясо перед приготовлением. Разлагающееся мясо обрабатывать сложнее, что объясняет более выраженную интенсивность и менее линейную форму следов порезов. Вторая возможность заключается в том, что различная групповая организация, например, количество мясников, работавших над одной тушей, играла свою роль в двух неандертальских сообществах.

Однако авторы признают, что для прояснения этих возможностей необходимы дополнительные исследования. «Фрагменты костей иногда слишком малы, чтобы дать полную картину следов разделки, оставленных на туше», — отмечает Джаллон. «Хотя мы и приложили усилия для устранения ошибок, вызванных фрагментацией, это может ограничить нашу способность к полной интерпретации данных. Будущие исследования, включая дополнительные экспериментальные работы и сравнительный анализ, будут иметь решающее значение для устранения этих неопределенностей и, возможно, когда-нибудь позволят реконструировать рецепты неандертальцев».

«Эти два памятника предоставляют нам уникальную возможность выяснить, были ли методы разделки туш у неандертальцев стандартизированы», — объясняет Джаллон. «Если методы разделки различались в зависимости от памятника или периода времени, это означало бы, что такие факторы, как культурные традиции, кулинарные предпочтения или социальная организация, влияли даже на такие виды деятельности, как разделка туш», — добавляет он.

ABC.es