Enrique Vila-Matas kehrt mit „Darkroom Canon“ und einem Androiden zurück, der die Weltliteratur liebt. Interview

Der spanische Schriftsteller kehrt mit einem Science-Fiction-Roman zurück, in dem Androiden das unwichtigste Element sind. Dies ist seine Camera Obscura Canon.

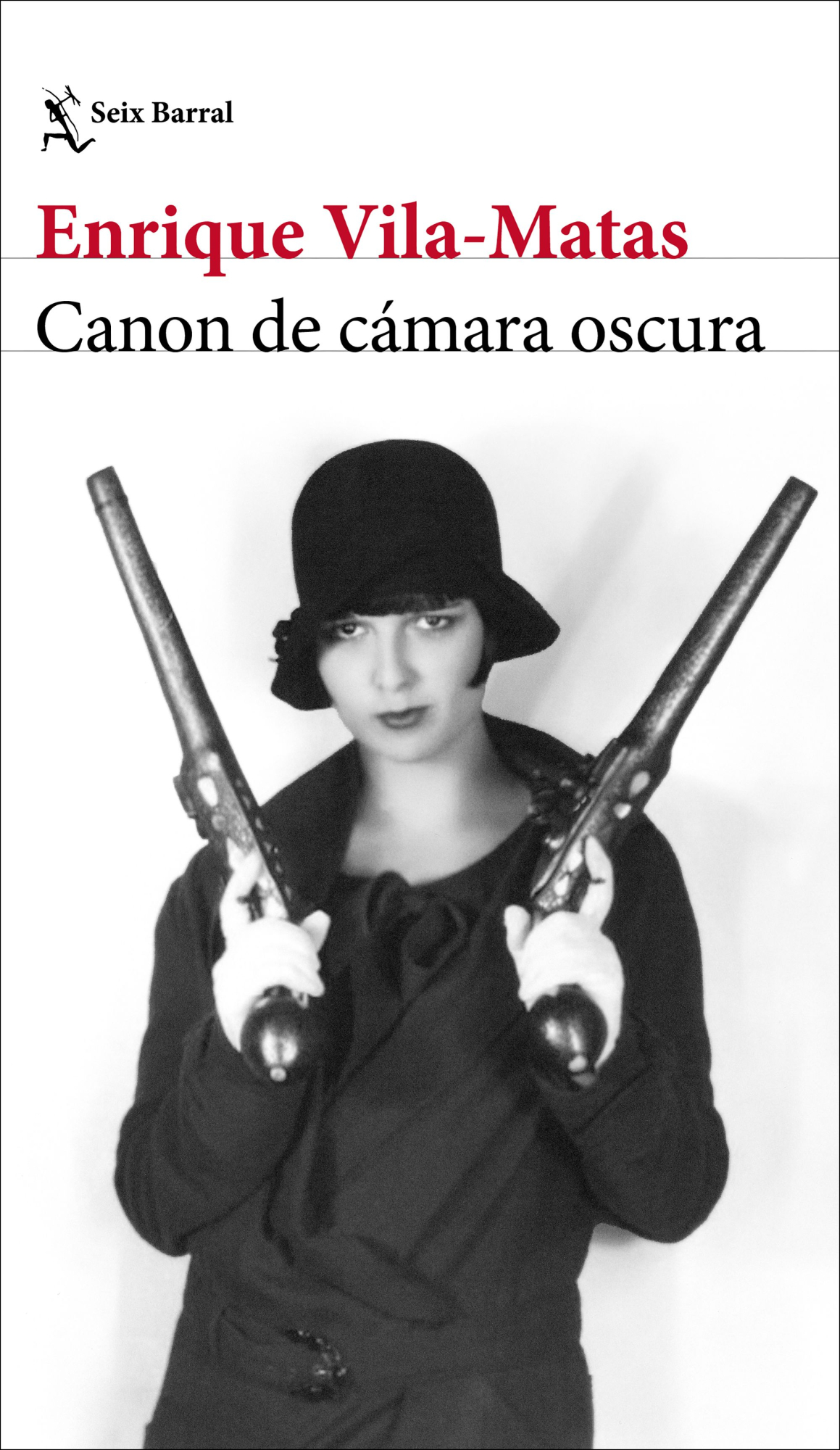

Träumen Androiden von Literatur? Enrique Vila-Matas scheint diese Frage zu beantworten – indem er Philip K. Dick und die Vorlage für Blade Runner paraphrasiert – in seinem neuen Roman „Canon de Cámara oscura“, in dem die Grenzen zwischen Menschlichem und Künstlichem im sich ständig verändernden Bereich des literarischen Schaffens verschwimmen. Während Vila-Matas in „Historia abreviada de la literatura portátil“ (Gekürzte Geschichte der tragbaren Literatur) den Kanon durch Ironie und Gelehrsamkeit neu erfand und in „Bartleby and Company“ die Faszination der Stille und die Schreibverweigerung erforschte, geht er in diesem Werk einen Schritt weiter: Nun übernimmt ein Androide, Vidal Escabia, die Aufgabe, die wesentlichen Bücher seines eigenen Kanons zu erzählen und auszuwählen, nach dem „Großen Stromausfall“, der Barcelona in Dunkelheit stürzte und einer Legion zunehmend menschlicher werdender Androiden Leben schenkte.

Spielberg erfand den Pinocchio-Mythos in „Künstliche Intelligenz“ neu. Foto: Warner Bros.

Und doch ist Camera Obscura Canon kein Science-Fiction-Buch, wie Vila-Matas selbst versichert: „Es war eine Behauptung, um auf das Buch aufmerksam zu machen, aber mit dem Hinweis, dass es nicht um Science-Fiction geht. Rodrigo Fresán, ein argentinischer Freund, der in Barcelona lebt, sagte, es sei ein Science-Fiction-Buch, es mache Science-Fiction. Ein neues Genre. Dem kann ich nur zustimmen.“ Denn jenseits der Androiden, die beim Lesen menschlicher werden, ist dieser neue Essayroman in bester Vila-Matas-Manier ein Text, der die Welten diskutiert, die das Lesen bietet, die Welten, die die Kunst des Lesens hervorbringt.

In Blade Runner wurden empfindungsfähige und lesefähige Replikanten geboren. Foto: Warner Bros.

Canon de Cámara Obscura ist weit mehr als eine einfache Titelsammlung, sondern ein literarisches Artefakt, das sich mit Tradition und Gegenwart auseinandersetzt und die Obsession mit Listen und Hierarchien hinterfragt. Vila-Matas’ großer Erfolg besteht darin, dem Leser mit Humor und Verspieltheit eine literarische Meisterklasse zu bieten. Dafür verwandelt er seinen androiden Erzähler in einen Spiegel, der sowohl das literarische Erbe – Kafka, Borges, Beckett, Marsé, Luiselli – als auch die Ungewissheit einer Gegenwart widerspiegelt, die von Algorithmen, Fragmenten und der Versuchung des Vergessens beherrscht wird. Canon de Cámara Obscura ist eine Rückkehr zu Vila-Matas’ literarischstem, fragmentarischsten, wahnsinnigsten und bücherbegeistertesten Werk. Mit Vila-Matas zu sprechen (und ihn vor allem zu lesen) ist wie einer intelligenten, gelehrten, liebevollen und unterhaltsamen Stimme über Bücher zu begegnen: „Ich habe mich als Leser von Phrasen, von Büchern definiert. Anfangs hat mich das geärgert, aber jetzt finde ich es wunderbar, denn es gab Leser, die mir sagten, sie müssten mir für Bücher danken, die sie nicht kannten und die sie dank mir gelesen hatten. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn sie mir gesagt hätten, sie hätten mir für das Buch gedankt, das ich geschrieben habe, aber dann fand ich es großartig, weil es ein Projekt ist, das ich mit anderen Leuten mache. Ein Gemeinschaftsprojekt, mit anderen Lesern, mit anderen Autoren.“ Und nun riskiert er, seinen eigenen, unzeitgemäßen literarischen Kanon zu schaffen.

In der Welt der Literatur ist die Idee des Kanons eine Obsession. Immer wieder veröffentlichen die Medien Listen der besten Bücher: Die Wissenschaft bringt mehr Kanons hervor als Absolventen. Warum, glauben Sie, existiert diese Obsession?

Die erste Frage, die mir nach Erscheinen des Buches gestellt wurde, war, ob ich mich sehr für Kanons interessiere. Ich sagte: „Nein, überhaupt nicht. Kanons interessieren mich nicht.“ Ich antwortete es genauso wie Juan Marsé, als er bei unserer Sonntagsrunde gefragt wurde, ob er mit der Art und Weise, wie in der Stadt Politik gemacht wird, einverstanden sei. Er ergriff das Wort und sagte: „Hier, bei dieser Runde, sind wir gegen alles.“ Das schien mir die ideale Antwort zu sein, denn man sollte nichts vom anderen trennen. „Alles“, und damit war die Sache erledigt. Ich dachte, ich hätte mich in meinen Werken immer für etwas Marginaleres entschieden. Etwas, das weit entfernt war vom berühmten Kanon des Amerikaners Harold Bloom, der für mich eine Art grotesker und langweiliger Unsinn war, in dem er Shakespeare von den anderen trennte und große Schriftsteller ignorierte … Ich fand, das Buch plädierte für das, was nicht zum Kanon gehörte. Es war ein zusammenhängender Teil der Welt, die ich in meinen Büchern zu etablieren versucht habe.

Dieses 71 Bücher umfassende Tagebuch folgt weder Chronologie noch Hierarchie: Wie haben Sie die Spannung zwischen Zufall und Notwendigkeit bei der Auswahl und Anordnung der Texte ausbalanciert? Welche Rolle spielt die Unordnung in diesem Buch?

Ein wichtiges Wort für mich war Zufall. Ich habe 71 Bücher in der Dunkelkammer des Kanons ausgewählt oder zumindest behauptet, sie seien vorhanden. Die Titel habe ich jedoch erst beim Schreiben entdeckt, und manche waren überraschend. Ich fühlte mich auch nicht verpflichtet, die Bücher aufzunehmen, die mir gefielen, da ich immer von Zweifeln geplagt bin. Ich weiß, welche Bücher mich mehr interessieren als andere, aber ich empfand es nicht als eine Erklärung meiner Prinzipien. Deshalb habe ich Bücher in den Kanon aufgenommen, die mir wirklich gefielen und die zu dem gehörten, was ich ernst nahm, ohne jedoch diejenigen aufzunehmen, deren Fehlen mich sehr schmerzen würde. Am Ende stehen nur 30 oder 35 Bücher zur Auswahl, denn hätte ich den gesamten Kanon erstellt, wäre das Buch lang geworden, und alles darin ist sehr konzentriert, sehr kurz, sehr intensiv. Das Problem war, dass es endlos werden könnte.

Canon Camera Obscura Foto: Privatarchiv

Ein unendlicher Kanon wäre doch fast die Vernichtung des Kanons, oder?

Das Problem mit Listen. Deshalb habe ich die Geschichte auf zwei Tage beschränkt, an denen ich die letzten 35 Bücher zusammenfasse. Ich finde die Listenmanie amüsant. Tatsächlich gibt es zu Weihnachten eine Liste, in Kolumbien gibt es eine Liste der besten Bücher des Jahres, in Spanien auch. Die Listen sind immer unglaublich unfair. Sie werden von Leuten erstellt, die nichts gelesen haben, nicht einmal 1 % der Bücher des Jahres. Früher war das nur am Jahresende ein Problem; jetzt gibt es die Sommerliste, die Liste vom letzten Sommer, die Liste vom Ersten dieses Monats. Hier in Spanien ist diese Listensache durchaus berechtigt. Ich halte sie für gerechtfertigt, weil dahinter das Phänomen der fortlaufenden Veröffentlichung von Büchern steckt. Wenn die Listen also mal einen Monat und mal den nächsten erscheinen, sollte man ihnen nicht die geringste Anerkennung zollen, egal ob mein Buch darauf steht oder nicht. So würde ich diese ganze Listenflut entdramatisieren, die Georges Perec lieben würde, aber er würde sie sicherlich auslachen.

Das Buch verteidigt das Fragment. Sie bezeichnen es als einen Riss im totalisierenden Sprachgebäude. Welche Macht hat das Fragment in der Literatur?

Ich halte es für unglaublich wichtig; es ist die Bestätigung des Buches. Das Fragment ermöglicht es, weiterhin über das Geschehen in einer so komplexen, unbeständigen und schwer fassbaren Welt zu sprechen. Ich denke, das Versagen Robert Musils, der Tag für Tag an seinem großartigen Werk „Der Mann ohne Eigenschaften“ schrieb, liegt darin, dass das Buch immer komplexer wird und er aufhören muss, es zu schreiben, sobald es zu viele Seiten hat. Dieses Versagen lässt erahnen, was kommen wird: die absolute Verwirrung des Jahrhunderts, in dem wir uns befinden. Es ist völlig klar, dass die gegenwärtige Realität, das Geschehen, nur durch das Fragment zugänglich ist. Die andere Sache ist der Versuch, eine Geschichte zu erzählen, die alles in seiner Gesamtheit anspricht, und das verstehe ich wirklich nicht. In dieser Hinsicht ähneln sich alle Bestseller, die eine Geschichte erzählen, wie im 19. oder 18. Jahrhundert, wo man mit großer Kunstfertigkeit manchmal versuchte, die ganze Welt in einem einzigen Buch abzudecken. Das erscheint heute absolut idiotisch.

Und was stellt das Fragment in Ihrem Schreiben dar?

Es ist ganz klar, dass das Fragment viel Einfluss auf meine Texte hat. Ich persönlich genieße ein Buch wie dieses – mit 21 Fragmenten – sehr, weil ich jedes Fragment frei beginnen und im ersten Satz sagen kann, was ich will. Literatur ist auch ein Kampf, das zu sagen, was man sagen möchte, selbst wenn man es nie sagen wird.

An einer Stelle sagt der androide Erzähler, dass sein Lehrer, der sein ehemaliger Besitzer war, „einer der wenigen mutigen Erzähler ist, die Barcelona je hatte.“ Was bedeutet ein mutiger Erzähler für Sie?

Das rührt zum Teil daher, dass ich gelesen hatte, ein Schriftsteller müsse sein Leben riskieren wie ein Stierkämpfer vor einem Stier. Das heißt, er müsse sein Leben in dem, was er schrieb, wirklich riskieren. Das war Michel Leiris' These, über die ich mich seit Jahren beschäftige. Und diese Vorstellung von Tapferkeit rührte auch daher, wie oft dieses Adjektiv zu Beginn des Jahrhunderts auf unseren Freund Roberto Bolaño angewendet wurde. Ich fragte mich: „Tapfer, aber inwiefern?“ Ich war mir seines Mutes persönlich bewusst, aber nicht so sehr in Bezug auf den Text. Und nun ja, ich bezog diesen Mut auch auf ihn, auf jene Sätze Bolaños, die so berühmt geworden sind …

Es ist, als wäre der Schriftsteller ein Gladiator, der in die Arena springt, wohl wissend, dass er verlieren wird, aber trotzdem in die Arena springt. Ich liebe und liebe diesen Satz immer noch. Ich würde auch einige Verse von Bolaño selbst zitieren, in denen er von seinem katastrophalen Leben in Blanes und den Ablehnungen all seiner Bücher durch die Verleger spricht. Er sagt: „Hier schreibe ich Gedichte im Land der Schwachköpfe, Ablehnungen von allen Verlegern, aber mit Lautaro, meinem Sohn, auf meinen Knien und tue nichts außer schreiben. Alles sehr schlecht, aber schreiben. Schreiben wäre also die letzte Chance auf heldenhaftes Überleben auf Erden.“ Und ja, es stimmt. Ich habe immer daran gedacht, einen Text mit dem Titel „Aber Schreiben“ zu schreiben. Wir alle wissen schon alles, was vorher kam, aber schreiben trotzdem.

In diesem „Aber-Schreiben“ taucht das Bild des Scheiterns auf, ein wiederkehrendes Thema in Ihren Büchern. Was reizt Sie am Scheitern in der Literatur?

Weil es der Leidenschaft für Literatur und dem Versuch, die Literatur unserer Zeit zu verändern, die praktisch für jeden unerreichbar ist, innewohnt. Scheitern ist ein fester Bestandteil der Schreibpraxis. Es ist schon komisch, denn das erste Mal, dass ich darüber nachdachte, war, als mich eine Freundin, Professor Ivette Sánchez, eine Venezolanerin deutscher Abstammung, zu einer Konferenz über das Scheitern an ihrer Universität in der Schweiz einlud. Nun ja, ich war da nachdenklich; es schien, als würde sie mich schon so schnell als Versagerin abtun, nicht wahr? Aber aus einem sehr ernsten Grund – ich musste für einen Preis in eine andere europäische Stadt reisen, bei dem es ein Preisgeld gab – stellte ich das vor das Scheitern. Sie war sehr verärgert, dass ich nicht hingehen konnte, aber die größte Schwierigkeit bestand darin, einen meiner Freunde zu finden, der zu dieser Konferenz gehen wollte; alle fühlten sich einbezogen.

Haben Sie sich jemals wie ein „Versager“ gefühlt?

Ich hatte das Wort „Scheitern“ erst durch die Lektüre von Julio Ramón Ribeyro gehört. Seine wunderbaren Tagebücher drehen sich ums Scheitern. Dann wurde mir auch klar, dass das Wort „Scheitern“ oft von Sportjournalisten verwendet wird: „Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft am Sonntag scheitern wird?“ Und ähnliches. Es beunruhigt mich nicht und beunruhigt mich auch nicht. Mir ist klar, dass ich scheitern werde, egal was ich versuche, selbst wenn es nur minimale Anstrengungen sind. Deshalb habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich ursprünglich mit dem Ziel vor Augen hatte, die Literatur meiner Zeit durch meine Texte zu verändern, nun, jetzt zugeben muss, dass ich mich beruhigen muss, weil ich sehe, dass ich es nicht schaffen werde. Und selbst wenn es mir gelingen sollte, würde es mir große Probleme bereiten. Alles ist also ungewiss.

„Sie scheinen sehr von der Literatur dominiert zu sein“, sagen sie dem Erzähler, als wäre das Tragen zu vieler Bücher eine Form der Unterwerfung. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in diesem Leben, das vom Lesen „besessen“ ist, an Freiheit verlieren – oder vielleicht genau das Gegenteil?

Ja, man hört Leute sagen: „Du denkst nur an Literatur.“ Nein, überhaupt nicht. Wenn ich an Literatur denke, lebe ich woanders. Es gibt Klischees, die Leute angreifen und sagen: „Du bist zu literarisch und nicht sehr menschlich.“ Ich spiele mit Ironie, denn mein Erzähler wird getötet, wenn er menschlicher wird. Er würde gerne menschlicher werden, aber er kann nicht, weil er gefangen genommen und wie ein Terrorist niedergeschossen würde. Und das sind meine Methoden, um auf mögliche Vorwürfe im wirklichen Leben zu reagieren, wie: „Du bist nicht sehr menschlich, du liest immer“, als ob man das eine vom anderen trennen könnte.

Tatsächlich ist „Camera Obscura Canon“ ein Buch über Androiden, auch wenn es nicht ausschließlich um Androiden geht. Wie war es, in der „Haut“ eines Roboters zu schreiben?

Was ich bei der Behandlung dieses Punktes des Buches am meisten hervorgehoben habe, ist, dass ich als androider Erzähler mit zwei Gehirnen das Gefühl hatte, eine Empfindung zu erleben, die ich bis dahin nicht erlebt hatte: dass ich tatsächlich sagen und denken konnte, was ich wollte.

Aber war er als Erzähler nicht immer frei?

Ja, aber in diesem Fall ermöglichte mir die Bestätigung meiner Freiheit eine persönliche Erfahrung: die Entfesselung der Möglichkeiten des ursprünglichen, in den USA entwickelten Androiden-Geistes. Da ich zwei Geister habe, glaubte ich, durch eine persönliche Untersuchung des Ursprungs der Androidensprache etwas erreichen zu können. Zum Beispiel ermöglichten mir die Sätze, die nicht ganz meine zu sein schienen, die vielleicht etwas anderes bedeuteten, von woanders herkamen, herauszufinden, aus welcher Sprache der Android stammte, der nach dem allgemeinen Androiden-Blackout in Barcelona auf der Erde ankam und sich zu vermenschlichen begann.

Der Erzähler sagt, er lebe in einer „unlesbaren Welt“. Glauben Sie, der Zweck dieses verstreuten Kanons besteht darin, etwas Lesbarkeit wiederherzustellen, oder vielmehr darauf hinzuweisen, dass Lesen heute bedeutet, Chaos und Fragmente zu akzeptieren?

Er spricht vom Unleserlichen und vor allem vom Unaussprechlichen. Der Begriff „Unaussprechliches“ stammt von Marguerite Duras und bedeutet, dass in einem Moment totalen Chaos alles unaussprechlich ist. Er verweist auf die allgemeine Verwirrung. Das Unaussprechliche findet sich immer im Schreiben. Es liegt in dem, worüber wir gesprochen haben: dem Scheitern. Es ist leicht zu erkennen, dass wir es nie schaffen, das zu sagen, was wir sagen wollen. Deshalb finde ich es sehr gut, dass der Autor des Buches selbst zuvor einen Essay mit dem Titel „Das Unaussprechliche“ geschrieben hat. Es ist eines der Probleme der Literatur, die es schon immer gab: dass niemand das sagt, was er sagen sollte.

Ein weiteres wiederkehrendes Thema in diesem Buch ist die Beziehung zwischen Schriftstellern und ihren Schreibtischen. Der Erzähler fragt sich sogar, ob er selbst zu einem Schreibtisch wird, der Geschichten erzählt.

Das perfekte Zitat dazu fand ich bei John Banville. Er sagte, er langweile sich an Wochenenden schrecklich, weil er sich als Mensch ausgeben müsse und lieber an seinem Schreibtisch sitze, wo er alles habe, auch seinen Verstand und seine Kreativität. Mir gefiel dieses Zitat, weil es genau das ausdrückte, was ich dachte. Es ist witzig, denn Banville langweilt sich an Wochenenden so sehr, aber ich glaube, er ist gleichzeitig mit zwei Frauen verheiratet; aber, na ja, ich weiß nicht, er muss an den Wochenenden viel zu tun haben. Jedenfalls stimme ich ihm zu, dass er weniger Spaß hat, wenn man ihn da rausnimmt, da die Möglichkeiten, die ihm mit seiner Fantasie und Intelligenz zum Schreiben eines Buches zur Verfügung stehen, immens sind. Ich wüsste nicht, wie ich ohne Vorstellungskraft, Denken, Schaffen und Erfinden leben soll. Das ist der Mittelpunkt meines Vergnügens. Tatsächlich versuche ich, wenn ich nicht schreibe, zum Beispiel im Bus oder so, richtig gemein zu jemandem zu sein, den ich wirklich nicht mag, wenn möglich einem Schriftsteller, damit ich schlecht über ihn reden kann. Und ich bin überrascht, dass ich trotz all dem Nachdenken, Fantasieren und Erfinden, das ich jeden Tag betreibe, so wenige Bücher habe. Jedenfalls finde ich das Schreiben mental und mit der Zeit viel unterhaltsamer als einen Film anzusehen.

Was war der lustigste Moment beim Schreiben von „Canon of the Camera Obscura“?

Am meisten hat mich berührt, als ich einige Verse von Lope de Vega fand. Ich war erstaunt, weil sie meine Art, das Buch bzw. meine Bücher zu strukturieren, beschrieben. Vor allem aber, als ich ein Fragment aus Dantes Göttlicher Komödie las, das wie Science-Fiction wirkt, als sich Beatrices und Dantes Blicke treffen und sie durch Raum und Zeit reisen. Es ist auf eine Weise erzählt, die mir wie hohe Poesie vorkommt, aber gleichzeitig auch wie Science-Fiction wirkt. Außerdem wollte ich hier genau den Kern des Buches ansprechen, nämlich die ewige Liebe, die Liebe, die ein Leben lang hält; das spürt man im Buch.

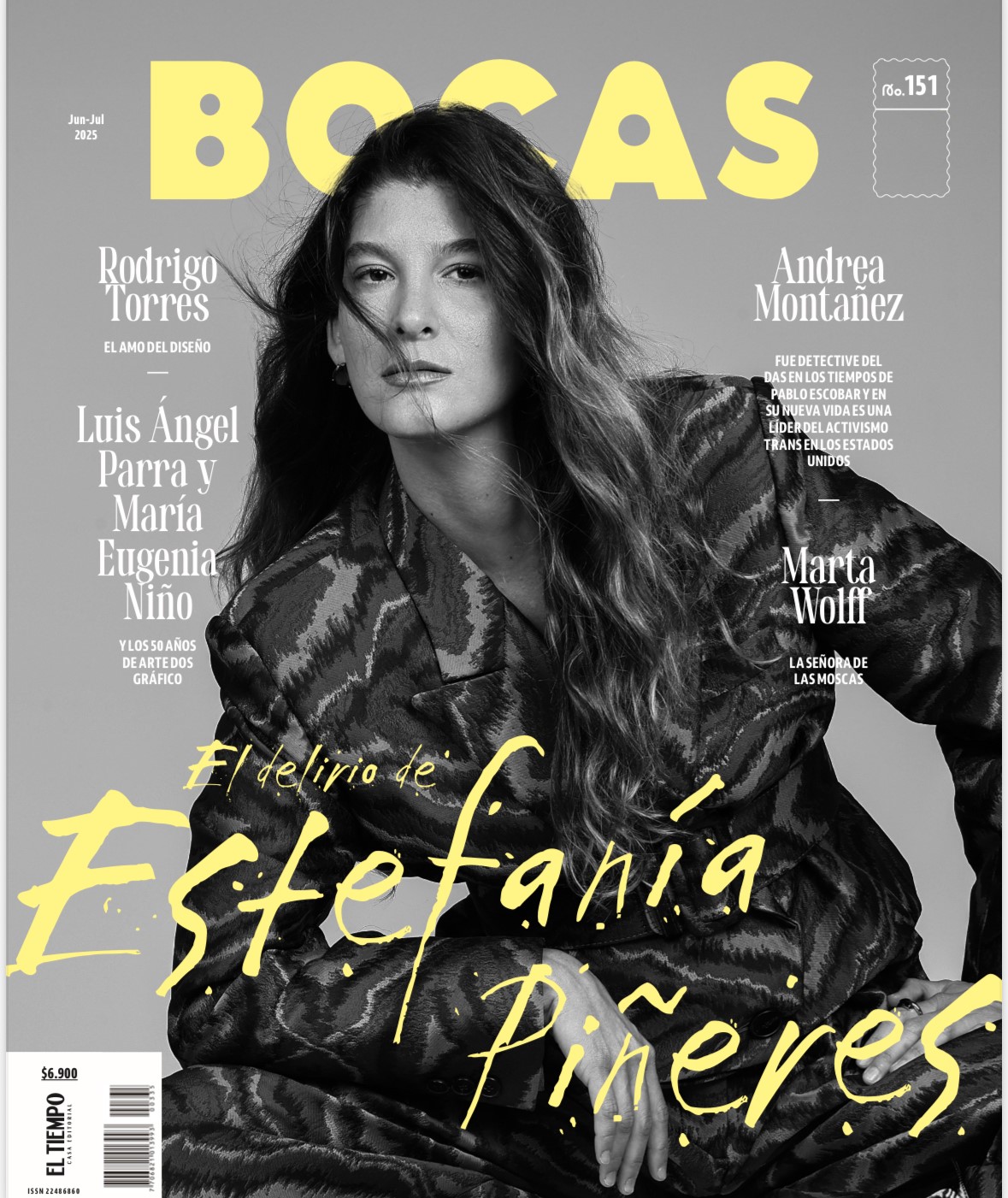

Empfohlen: Estefanía Piñeres und Delirio

Cover des Bocas-Magazins mit Estefanía Piñeres. Foto: Hernán Puentes / Bocas Magazine

eltiempo