Frontex übermittelte jahrelang illegal Daten über Migranten und Aktivisten an Europol.

Unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Menschenhandels sammelte die europäische Grenzüberwachungsagentur Frontex jahrelang persönliche Daten von Migranten bei ihrer Ankunft in Europa, indem sie diese verdeckt verhörte , ohne dass grundlegende rechtliche Garantien gegeben waren. Zwischen 2016 und 2023 übermittelte die Agentur illegal die Daten von über 13.000 Personen an die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol. Dort wurden die Daten in kriminalpolizeilichen Dateien zur Verwendung in den Mitgliedsstaaten gespeichert. Eine Untersuchung von Le Monde, Solomon und EL PAÍS – basierend auf Hunderten Seiten interner Dokumente sowie Interviews mit Datenschutzexperten und Anwälten – enthüllt die Beteiligung von Frontex und Europol an undurchsichtigen und rechtlich fragwürdigen Praktiken, die zur Kriminalisierung von Migranten und EU-Aktivisten führen, die ihnen helfen oder mit ihnen in Kontakt stehen. Die Grenzbehörde war gezwungen, ihre Datenübertragungsprotokolle zu ändern, nachdem ein unabhängiges EU-Gremium diese Praxis in einem Bericht für rechtswidrig erklärt hatte.

„Mein ganzes Leben war in dieser Polizeiakte: meine Verwandten, meine Anrufe bei meiner Mutter, sogar falsche Angaben über mein Sexualleben. Sie wollten mich als promiskuitiv und lesbisch darstellen und mich mit moralischen Mitteln verdächtig machen“, sagt Helena Maleno, 54, eine spanische Menschenrechtsaktivistin . Sie geriet ins Visier der Strafverfolgungsbehörden, weil sie die Behörden über Menschen in Gefahr informierte, die versuchten, Europa auf dem Seeweg zu erreichen. Erst die vor über einem Jahrzehnt von spanischen und marokkanischen Behörden eingeleiteten Ermittlungen enthüllten das Ausmaß der polizeilichen Blockade um sie herum.

Die von der spanischen Nationalpolizei angelegte Akte über Maleno enthielt unter anderem drei Frontex-Dokumente mit Details zu Befragungen europäischer Agenten mit Migranten, die zwischen 2015 und 2016 per Boot nach Spanien gekommen waren. Die Berichte, auf die die Untersuchung zugegriffen hat, enthielten Informationen, darunter auch ihren Facebook-Account, die sie als Verdächtige des Menschenhandels darstellten. Die spanische Polizei hatte diese Berichte Ende 2016 aus der Kriminaldatenbank von Europol erhalten.

Menschenrechtsaktivisten warnen seit Jahren vor Versuchen, irreguläre Migranten und EU-Bürger, die an den europäischen Grenzen Hilfe leisten, zu kriminalisieren – oft auf fragwürdiger Rechtsgrundlage. Jedes Jahr werden Hunderte Migranten und Menschenrechtsaktivisten wegen Beihilfe zur irregulären Migration verhaftet .

Helena Maleno war nicht die Einzige, die mit diesem Problem konfrontiert war. Auch die persönlichen Daten des Norwegers Tommy Olsen und der Österreicherin Natalie Gruber, zwei bekannte Aktivisten, wurden in der Kriminaldatenbank von Europol gefunden.

Auf der Jagd nach InformationenDie ersten Verdächtigungen hinsichtlich des Datenaustauschs zwischen Frontex und Europol stammen aus dem Juni 2022, als der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB), eine unabhängige Behörde, negative Stellungnahmen zu den Regeln von Frontex hinsichtlich der Datenverarbeitung abgab und eine Untersuchung einleitete.

Dies geschah nach der Analyse der sogenannten Nachbesprechungen , die Frontex-Beamte mit Migranten nach ihrer Ankunft an europäischen Küsten mit nationalen Behörden führen. Diese Gespräche sind theoretisch freiwillig. In diesen Gesprächen werden sie nach dem Grund ihrer Reise, der Reise selbst oder der möglichen Vorgehensweise von Menschenhändlernetzwerken befragt. Der EDSB-Bericht stellte die Freiwilligkeit dieser Gespräche in Frage und führte an, dass „aufgrund der prekären Lage der Befragten und der Art und Weise, wie sie die Fragen stellen, ihre Freiwilligkeit nicht immer gewährleistet werden kann“. Fran Morenilla, ein auf Migrantenhilfe spezialisierter Anwalt, stimmt dem zu: „Es gibt nirgendwo Aufzeichnungen darüber, da es keine unterschriebene Einverständniserklärung gibt.“

Zweitens erkundigte sich der EDSB nach der Verwendung der gesammelten Informationen. Anders als Europol hat Frontex kein gesetzliches Mandat, Verbrechen zu untersuchen oder personenbezogene Daten zur Identifizierung von Tatverdächtigen zu sammeln. Der EDSB kritisierte Frontex dafür, dass sie routinemäßig alle in einer Nachbesprechung genannten Personen als „Verdächtige“ kennzeichnet und diese Informationen an Europol weiterleitet. Dazu gehören auch „Daten über Personen, von denen der Befragte gehört oder die er gesehen hat, deren Glaubwürdigkeit er aber nicht überprüfen konnte, oder die aus Angst oder zum Zwecke der Vorteilsnahme erwähnt werden.“

Gemäß dem aktuellen Mandat von Frontex, das seit 2019 in Kraft ist, ist die Agentur nur in Einzelfällen befugt, diese Daten an Europol weiterzugeben.

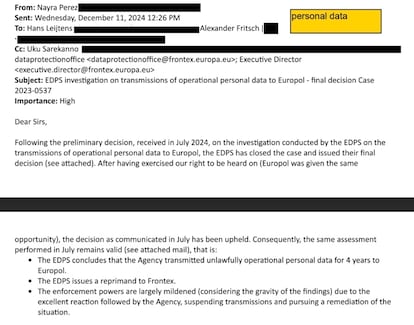

Nach den Untersuchungen des EDSB verfasste Nayra Pérez, die damalige Leiterin des Frontex-Datenschutzbüros, im Dezember letzten Jahres eine E-Mail an Exekutivdirektor Hans Leijtens und seinen Stellvertreter Uku Särekanno. Darin fiel ein klares Urteil: „Der EDSB ist zu dem Schluss gekommen, dass die Agentur vier Jahre lang unrechtmäßig operative personenbezogene Daten an Europol übermittelt hat“, schrieb Pérez. Tatsächlich bestätigte der abschließende Untersuchungsbericht, der sich auf die Datenübertragungen zwischen 2019 und Mitte 2023 konzentrierte, dass Frontex jeden einzelnen Bericht „automatisch“ an seine Kollegen in Den Haag übermittelte. Bereits 2015 hatte die Agentur in einem früheren Bericht gewarnt, dass die automatischen Übermittlungen von Frontex „einen potenziellen Verstoß gegen die Verordnung darstellen könnten“.

Frontex setzte diese Praxis nur vier Tage nach dem vorläufigen Bericht des EDSB im Mai 2023, der eine Warnung enthielt, aus. Seitdem hat Frontex seine Protokolle überarbeitet: Personenbezogene Daten werden nun nur noch auf „spezifische und begründete“ Anfragen an Europol weitergegeben. Von den 18 bis Mai 2025 eingereichten Anfragen genehmigte Frontex nur vier. „Die Agentur hat aus dieser Erfahrung klare Lehren gezogen“, sagte Frontex-Sprecher Chris Borowski auf Anfrage.

Europol äußert sich zurückhaltend dazu, ob es illegal übermittelte Daten löschen wird, wie es das EU-Recht vorschreibt. Europols Sprecher Jan Op Gen Oorth betont, die Rüge des EDSB gegenüber Frontex bedeute nicht, dass die Datenverarbeitung durch Europol nicht konform gewesen sei. Niovi Vavoula, Datenschutzexperte an der Universität Luxemburg, betont hingegen, das Verbot automatisierter Übermittlungen sei ein erster Schritt. „Europols Verantwortung, die illegal erhaltenen Daten zu löschen, kann jedoch nicht außer Acht gelassen werden.“

Eine Kopie des Abschlussberichts des EDSB (Stand: Dezember 2024), der im Rahmen dieser Untersuchung eingeholt wurde, verdeutlicht das Ausmaß der Datenübermittlungen. Laut Frontex-Berichten verarbeitete Europol zwischen 2020 und 2022 die personenbezogenen Daten von 937 als Verdächtige geltenden Personen und erstellte 875 „Geheimdienstberichte“, die an die jeweiligen nationalen Strafverfolgungsbehörden gerichtet waren, die gegen Schleuserkriminalität ermittelten . Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil der Berichte über mehr als 13.000 Personen – mit Namen, Telefonnummern und Facebook-Konten sowie weiteren gesammelten Informationen –, die die Grenzbehörde zwischen 2016 und 2023 an das Migrantenschleusungszentrum von Europol übermittelte. Maleno war unter ihnen. Und Olsen und Gruber vermuten, dass sie es auch waren.

Menschen zu „Verdächtigen“ machenFrontex erhebt keine personenbezogenen Daten von den Befragten und stellt die Nachbesprechungen derjenigen, die Informationen weitergeben, als völlig freiwillig dar. Berichte des EDSB und von Rechtsexperten lassen jedoch etwas anderes vermuten.

Rechtsexperten argumentieren, dass den Verhörten rechtliche Absicherungen wie die Anwesenheit eines Anwalts fehlen, da die Behörden darauf bestehen, dass diese nicht notwendig seien, da die Migranten nicht inhaftiert würden. Daniel Arencibia, ein Anwalt, der sich mit Fällen von Migranten beschäftigt, denen Schmuggel auf den Kanarischen Inseln vorgeworfen wird, sagt, dass die Verhöre von Frontex „in einer Blackbox stattfinden, da es weder reguläre Strafverfahren noch rechtliche Absicherungen gibt, die die Kriminalisierung gefährdeter Migranten verhindern könnten“.

| DATUM | EREIGNIS |

|---|---|

| Januar 2016 | Automatische Datenübertragungen zwischen Frontex und Europol beginnen |

| November 2016 | Europol leitet Frontex-Berichte über Helena Maleno an die spanische Polizei weiter. |

| Oktober 2022 | Der EDSB führt in der Frontex-Zentrale eine Prüfung der Datenübertragungen durch. |

| November 2022 | Anhörung zu Frontex-Europol-Übergaben im Europäischen Parlament |

| 24. Mai 2023 | Der EDSB teilt Frontex die Ergebnisse der Untersuchung mit |

| 29. Mai 2023 | Frontex setzt automatische Datenübermittlungen an Europol aus |

| November 2023 | Frontex nimmt fallweise Datenübermittlungen an Europol wieder auf |

| 8. Januar 2025 | Der EDSB rügt Frontex öffentlich wegen illegaler Datenübertragungen. |

| 21. Januar 2025 | Frontex meldet illegale Datenübermittlungen an Europol |

Gabriella Sánchez, Wissenschaftlerin an der Georgetown University und ehemalige Kriminalbeamte mit Spezialgebiet Migrantenschmuggel, argumentiert, dass das von Frontex und Europol verwendete Konzept von Schleusung davon ausgeht, dass alle Schleuser in Netzwerken organisiert sind und auf rassistischen Vorstellungen von Schleusern basiert. Tatsächlich werden Migranten jedoch systematisch beschuldigt, ihren eigenen Schleusungsversuch zu unterstützen, was ihre Kriminalisierung beschleunigt. Mit anderen Worten: Tausende Menschen in der EU geraten in das Netz der Datensammlung.

Einer, der nicht wusste, dass sowohl Frontex als auch Europol Informationen über ihn haben, ist Tommy Olsen, ein 52-jähriger norwegischer Kindergärtner. Er alarmiert seit Jahren die Behörden, wenn Menschen, die die gefährliche Reise von der Türkei nach Griechenland antreten, in Gefahr geraten, und dokumentiert gewaltsame Zurückweisungen durch die griechische Küstenwache. Seit 2019 wird er in Griechenland mehrfach strafrechtlich untersucht. Ihm wird die Beteiligung an Menschenschmuggel vorgeworfen – Vorwürfe, die er bestreitet.

Informationsfreiheitsanfragen an Europol im Rahmen dieser Ermittlungen zeigen, dass der Agentur mindestens drei Geheimdienstmeldungen vorliegen, in denen der Aegean Boat Report, Olsens Ein-Mann-Organisation, erwähnt wird. Europol weigert sich, die Inhalte offenzulegen, da sie als „hochsensibel“ und „relevant für vergangene und laufende Ermittlungen“ gelten. Im Mai 2024 erließ ein griechischer Staatsanwalt auf der Insel Kos einen neuen Haftbefehl gegen den Norweger. Obwohl sieben frühere polizeiliche Ermittlungen gegen ihn bereits eingestellt wurden, droht ihm nun eine 20-jährige Haftstrafe.

„Ich hatte keine Ahnung, dass Europol Akten über mich hatte. Warum sammeln und teilen sie Daten über meine Aktivitäten und meine Organisation, die sich doch nur für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt?“, fragt Olsen.

Mit mehr als 800 Debriefing- Beamten, die im Jahr 2024 bei Frontex-Operationen im Einsatz waren, stellen diese Interviews laut EDSB die „größte operative Sammlung personenbezogener Daten“ von Frontex dar. „Es ist äußerst schwierig, genau zu analysieren, wie Frontex Daten mit anderen Akteuren austauscht, da die Anwälte im Dunkeln gelassen werden“, betont Arencibia.

Olsen ist nicht die einzige Betroffene. Im Mai 2022 erfuhr die 35-jährige österreichische Aktivistin Natalie Gruber von einem Europol-Verfahren gegen sie, nachdem sie einen Antrag auf Datenzugriff gestellt hatte. Gruber, Mitbegründerin von Josoor, einer NGO, die Pushbacks aus Bulgarien und Griechenland in die Türkei dokumentiert, geriet unter Verdacht, nachdem die griechische Staatsanwaltschaft mehrere Anklagen gegen sie erhoben hatte, darunter Beihilfe zur illegalen Einreise von Migranten. Eines der offenen Verfahren wurde letztes Jahr eingestellt, das zweite ist jedoch noch offen.

Europol weigerte sich aus Vertraulichkeitsgründen, die Berichte von Olsen und Gruber herauszugeben, da dies „strafrechtliche Ermittlungen gefährden“ könnte. Gruber hat diese Weigerung beim Europäischen Datenschutzbeauftragten angefochten, doch ihre Beschwerde ist bis 2022 noch nicht geklärt. „Man steht vor diesem bürokratischen Riesen, der einem nie etwas sagt. Man kann nur eine weitere Anfrage stellen und warten. Das ist anstrengend und beeinträchtigt das Leben zutiefst“, beklagt die Österreicherin.

Es bleibt unklar, wie Europol an die Informationen über Gruber und Olsen gelangte und ob diese Informationen zum Strafverfahren gegen sie beitrugen. Der im April bei Europol eingereichte Antrag auf Herausgabe von Olsens Daten ist noch anhängig.

Tiefgreifende FolgenDie Fälle von Maleno, Olsen und Gruber stellen nur einen Bruchteil der Tausenden von Einzelpersonen und Hunderten von Organisationen dar, darunter auch humanitäre NGOs, die in den Datenbanken von Europol gelandet sind, seit Frontex 2016 trotz vorheriger Warnungen des EDSB damit begonnen hat, Informationen in das Programm PeDRA (Personal Data Processing for Risk Analysis) hochzuladen .

Der EDSB warnt vor den „schwerwiegenden Konsequenzen“ für die Beteiligten. Sie laufen Gefahr, zu Unrecht mit kriminellen Aktivitäten in der gesamten EU in Verbindung gebracht zu werden, was ihrem Privat- und Familienleben potenziell schaden könnte.

Ein Problem, das weiterhin bestehtIm Januar dieses Jahres teilte Leijtens Europol offiziell mit, dass die von seiner Agentur bis 2023 durchgeführten Informationsübermittlungen rechtswidrig seien. Laut EDSB-Chef Wojciech Wiewiórowski verpflichtet diese Mitteilung Europol, „zu prüfen, welche personenbezogenen Daten von der Übermittlung betroffen sind, und deren Löschung oder Einschränkung vorzunehmen“.

Obwohl Frontex gezwungen war, seine Protokolle zu ändern, informierte das Büro für Grundrechte (FRO) den Verwaltungsrat der Agentur im März 2025 über Fälle, in denen Informationen aus Nachbesprechungen „für strafrechtliche Ermittlungen gegen den befragten Migranten und andere Personen verwendet wurden“. Das Büro äußerte sich außerdem besorgt über den Zugriff auf und die Sammlung von Informationen, die während der Befragungen auf den Handys der Migranten aufgezeichnet wurden.

Obwohl Frontex noch nicht alle Empfehlungen des EDSB vollständig umgesetzt hat, haben die Menschenrechtsbeobachter von Frontex inzwischen Zugriff auf einige der Verhöre. Zudem hat Leijtens im vergangenen Jahr neue, allerdings nicht bindende Verfahrensanweisungen verabschiedet, die die Sicherheitsvorkehrungen verstärken sollen.

Doch die Prämisse dieser Datenerhebung ist fehlerhaft, argumentiert die Wissenschaftlerin Gabriella Sánchez: „EU-Agenturen rechtfertigen die Datenerhebung über Migranten oft mit der Begründung, sie sei notwendig, um transnationale Schleppernetzwerke zu bekämpfen. Das erweckt den Eindruck, die Daten seien tatsächlich zuverlässig oder nützlich. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist.“

2017, ein Jahr nachdem Spanien ein Strafverfahren gegen Maleno eröffnet hatte, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, da sie kein strafbares Fehlverhalten feststellen konnte. Der Fall wurde jedoch ohne ordnungsgemäßes Verfahren an die marokkanischen Behörden weitergeleitet, die Maleno des Menschenhandels beschuldigten . Als sie im selben Jahr vor das Gericht in Tanger geladen wurde, um auszusagen, war Maleno fassungslos, als der Richter sich direkt auf die Frontex-Berichte bezog: „Ich war völlig verblüfft. Der Richter fragte mich gezielt nach den Informationen in den spanischen Polizei- und Frontex-Dokumenten. Es war surreal, aber ich habe einen hohen Preis bezahlt.“ 2019 wurde sie von allen Anklagepunkten freigesprochen .

Doch die Fragen bleiben. „Wie ist es möglich, dass Frontex Migranten über mich verhört hat?“, fragt Maleno. „Ist es wirklich ihre Aufgabe, Menschenrechtsaktivisten auszuspionieren?“

Im November 2022 hielt der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten des Europäischen Parlaments seine erste Anhörung zu PeDRA ab, dem wenig bekannten Überwachungsprogramm von Frontex, das personenbezogene Daten an Europol übermittelt.

Der stellvertretende Exekutivdirektor von Frontex, Uku Särekanno, erklärte den Abgeordneten, dass Frontex bislang Daten von rund 13.000 „potenziellen Verdächtigen“ an Europol weitergegeben habe. Särekanno erschien bei der Anhörung zusammen mit zwei weiteren hochrangigen Beamten, die eng mit der Überwachung von PeDRA verbunden waren: Jürgen Ebner, stellvertretender Direktor von Europol, und Mathias Oel, damals hochrangiger Beamter in der Abteilung Migration und Inneres der Europäischen Kommission.

In synchronisierten Erklärungen betonten die drei Beamten, dass es sich bei den Datenübertragungen um Ausnahmen handele und sie einem soliden Rechtsrahmen unterlägen.

Särekanno erklärte gegenüber der Kommission: „Es handelt sich nicht um einen Massendatentransfer, sondern um eine Einzelfallprüfung.“ „Wir erhalten keine Massendaten von Frontex; das geschieht von Fall zu Fall“, bestätigte Europol-Mitarbeiter Ebner. Die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt nur punktuell ; PeDRA sei „kein systematischer Datenaustausch“, sagte Oel.

Diese Untersuchung ergab aus einer internen Korrespondenz, die durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOI) zugänglich gemacht wurde, dass die drei Agenturen zuvor ihre Botschaften an die Europaabgeordneten abgestimmt hatten. Auf Nachfrage erklärte Frontex-Sprecher Chris Borowksi, Sarekanos Aussage sei „in gutem Glauben und auf der Grundlage des damals geltenden internen Verständnisses und Rahmens“ erfolgt. Oel behauptete, die Aussage basiere auf Informationen von Frontex. Ebner antwortete nicht.

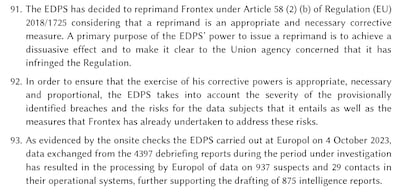

EL PAÍS