Geheimnisse und Freuden der Nacht

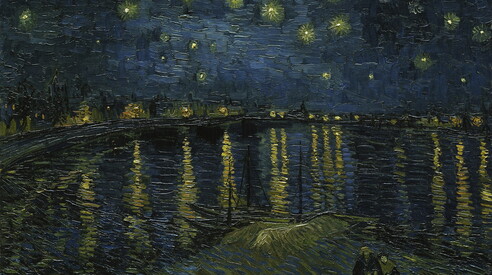

Pascolis Perspektive in „Notte dolorosa“ und die von Van Goghs „Sternennacht über der Rhone“: von den Grenzen des Alltags bis in die Weiten des Universums

In Poesie, Malerei und Kunst erscheint die Nacht als Gelegenheit zur privilegierten Selbstbeobachtung, als Ort jener Einsamkeit, die sich ins Innere zurückzieht und intensive Gemeinschaft ermöglicht. Die Stunde, in der die Sehnsucht entflieht. Chopin, Saba, der hundertste Jahrestag der Veröffentlichung von „Ein Abend an einem Festtag“

„Süß und klar ist die Nacht und ohne Wind, / Und still über den Dächern und inmitten der Gärten / ruht der Mond“, schreibt Giacomo Leopardi in einem der schönsten Incipits unserer Literatur und skizziert damit ein Bild, das in seiner gesamten Poesie nachhallt und in zahllosen anderen Autoren Widerhall findet. Die Nacht – Vorbotin der Heiterkeit, aber auch der Rastlosigkeit, der Ruhe, aber auch unterirdischer Ängste – war schon immer eine Art halb geöffnetes Tor zum Geheimnis des Menschen und seiner Existenz , zu den Wünschen, die ihn beleben, zur Stille, die im Kontrast zu den Tätigkeiten seines Tuns steht, zu seinen tiefsten Fragen. „Was machst du, Mond, am Himmel?“, schrieb der Dichter aus Recanati und stellte damit eine Frage, die im Menschen aller Zeiten noch immer nachhallt: „Wozu so viele Fackeln? / Was macht die unendliche Luft und diese tiefe / unendliche Heiterkeit? Was bedeutet diese / unermessliche Einsamkeit?“

Es ist vielleicht kein Zufall, dass ein nächtliches Bild die ersten Seiten des gesamten Zibaldone eröffnet („Es war der Mond im Hof“…) und den Autor dann an die Schwelle zu seinen unvergesslichsten Versen begleitet, etwa jenen, in denen er die „ruhige Nacht und den bescheidenen Strahl / Des fallenden Mondes“ beschwört, jenen, in denen er sich den „vagen Sternen des Bären…“ zuwendet, oder jenen, in denen er in dunkler Atmosphäre seine schmerzlichen Erinnerungen anvertraut („O gnädiger Mond, ich erinnere mich…“). Die Nachtstunden – wenn „alles auf der Welt ruht“ – sind in Leopardis Poetik allgegenwärtig, wie die Anmerkungen belegen, die der Autor gelegentlich unangekündigt in seine Schriften einfügt und uns in das Hier und Jetzt seines Schaffens hineinzieht: „Das nächtliche Knarren der Wetterfahnen, die den Wind anziehen“; und an anderer Stelle: „Den Mond mit mir reisen sehen.“ Es sind Momente, die für immer in schnellen Schnappschüssen festgehalten wurden, einfache Notizen, die Empathie wecken und uns fast das Gefühl geben, mit ihm an seinem Schreibtisch oder in den Augenblicken kurz vor dem Einschlafen zu sein: „Von meinem Bett aus höre ich die Turmuhr schlagen. Erinnerungen an jene Sommernächte, in denen ich als Kind, im Bett zurückgelassen in einem dunklen Zimmer mit geschlossenen Fensterläden, zwischen Angst und Mut, eine bestimmte Uhr schlagen hörte.“

Für Leopardi sind die Beschreibungen der Nacht „äußerst poetisch“, denn „durch die Verwechslung der Objekte erhält der Geist nur ein vages Bild von ihnen.“

Von schwindelerregender Tiefe ist das Bild des Abends, als er in seinem Zimmer den Gesang eines Passanten von der Straße hört, der „nach und nach verklingt“, und den er als bedeutende Präsenz in den – vor genau einhundert Jahren veröffentlichten – Versen verewigt, die La sera del dì di festa abschließen. Tatsächlich notiert er im selben Zeitraum: „Es schmerzt mich, spät in der Nacht nach einem Festtag den nächtlichen Gesang vorbeiziehender Bauern zu hören.“ In einer Zeit, die der unseren nicht allzu fern ist und in der die Menschen eine innigere Beziehung zur umgebenden Natur hatten, wurde die Ankunft der Dunkelheit von Dichtern präzise festgehalten, indem sie das unaufhaltsame Vordringen der Schatten dokumentierten („Der Strahl des Tages im Westen ist erloschen, (...) Siehe, die Nacht ist unruhig, und der Schein des Himmels verfinstert sich“, schreibt er weiter) und den schwer fassbaren Übergang zwischen Licht und Dunkelheit einfingen. Der Hauch des Windes, ein fernes Echo, das Geräusch von Schritten gewinnen in der zarten und majestätischen Atmosphäre der Nacht an Bedeutung. Leopardi selbst erklärt es uns: „Die (...) Beschreibungen der Nacht (...) sind äußerst poetisch, denn die Nacht verwirrt die Dinge, und der Geist nimmt sie nur als vages, undeutliches, unvollständiges Bild wahr “ (28. September 1821). Die hereinbrechende Dunkelheit ist ein Moment von beispielloser Anziehungskraft, in dem sich das Subjekt intensiver der ihn umgebenden Unermesslichkeit gegenübersieht und die Wahrnehmung der Dinge dichter und lebendiger zu werden scheint. In Poesie, Malerei und Kunst erscheint die Nacht als Gelegenheit zur privilegierten Selbstbeobachtung, als Ort jener Einsamkeit, die, in die Innerlichkeit eingehüllt, eine höchst intensive Gemeinschaft offenbart.

In der von Stille begleiteten Nacht treten die Gedanken stärker in den Vordergrund und begünstigen ein sonst unbekanntes Eintauchen in sich selbst, während die ätherische Natur, die die Dinge im schwachen Licht annehmen, sie in ein Geheimnis hüllt. Dies ähnelt dem, was in der musikalischen Form der Nocturne geschieht, die im späten 18. Jahrhundert von John Field konzipiert, aber von Frédéric Chopin zur absoluten Entwicklung gebracht wurde: Die dämmrige Natur seiner Partituren wird zu einer Gelegenheit für eine Introspektion, die nur die Dunkelheit der Schatten – die das Entfernte aus dem Blickfeld verschwinden lässt – fördern kann und die es dem Komponisten ermöglicht, wie im schwachen Schein eines Kaminfeuers die verborgensten Winkel seiner eigenen Gefühle zu erforschen.

Der dämmrige Charakter von Chopins Partituren bietet die Gelegenheit zu einer Selbstbeobachtung, die nur die Dunkelheit fördern kann.

Selbst in den ältesten Texten findet das Staunen über die Dunkelheit bewundernswerten Ausdruck, wie in einer berühmten Passage der Ilias, in der Hektor und Ajax ihren Zweikampf gerade wegen der Einbruch der Dunkelheit unterbrechen: „Lasst unsere Waffen ruhen und den Kampf beenden. Wir wollen wieder kämpfen, bis die Schicksale uns scheiden und dem einen oder anderen den vollen Sieg gewähren. Nun bricht die Nacht herein, und der Grund für die Nacht ist nicht zerstört.“ Der Einbruch der Dunkelheit unterstreicht das geheimnisvolle „Werden“ der Wirklichkeit, und die Nacht – vom heutigen Menschen mit seinen künstlichen Lichtern geschändet, von alten Zivilisationen jedoch als heilig empfunden und daher religiös respektiert – zwingt jeden, vor der Souveränität der Natur innezuhalten. Der Sonnenuntergang (wie seit prähistorischen Zeiten der Sonnenaufgang) wird zum Zeichen des Mysteriums, das das Schicksal der Welt bestimmt und dem sich der Mensch zu beugen weiß. Vielleicht erklärt dies die wiederholte Beachtung der Formel, die mehrere Szenen abschließt: „Die Sonne ging unter, und die Straßen waren in Schatten gehüllt.“ Ähnlich verhält es sich im kraftvollen und etwas zurückhaltenden Beginn der Odyssee: Telemachos geht nach den unerwarteten Ereignissen, die ihn an die Schwelle zum Erwachsenenalter gebracht haben, in sein Zimmer, um zu schlafen. Doch die Stille füllt er mit seinen wirbelnden Gedanken: seinem Dialog mit Athene, ihrer Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen, seinem Wunsch, in See zu stechen (auf dem Meer, aber metaphorisch gesprochen auch im Leben), um seinen Vater zu suchen: „Und dort, die ganze Nacht, in weiche Wolle gehüllt, dachte Telemachos in seinem Herzen an die Reise, die ihm die Göttin vorgeschlagen hatte.“ Wieder einmal wird die Nacht – zugleich unsicher und dramatisch – zum Ort eines inneren Dialogs, einer Auseinandersetzung mit sich selbst.

Inmitten von Jubel und Aufruhr, Stille und Angst offenbaren uns Kunst und Literatur die Nacht in ihren vielfältigsten Gestalten, in ihrer vielgestaltigen, sich ständig wandelnden und doch stets unwiderstehlich faszinierenden Identität: „Ich wende mich / der heiligen, unaussprechlichen / geheimnisvollen Nacht zu“, schreibt Novalis. So fällt es uns leicht, zu der zugleich schmerzhaften und süßen Szene von Manzonis „Namenlosem Mann“ zurückzukehren, der sich nach seiner Begegnung mit Lucia – beinahe ein Opfer eines unbekannten Guten – in sein Zimmer zurückzieht, „mit diesem lebendigen Bild im Kopf und diesen Worten im Ohr“, die nun so eindringlich sind, dass „alles verändert scheint“. Die Dunkelheit, in die er versunken ist, während er sich „wütend im Bett umdreht“, begrüßt die widersprüchliche Gegenwart jener „Wut der Reue“ („Ich bitte um Vergebung? Von einer Frau?“), die ihm jede Möglichkeit zur Ruhe oder zumindest Ablenkung nimmt und ihn zwingt, sein geistiges Auge (seltsamerweise derselbe Ausdruck, der bei Homer auftaucht) auf die Gestalt des Mädchens zu richten, das seine radikale Bekehrung herbeiführt und zugleich voller Zerbrechlichkeit und Stärke ist.

Literatur und Soldaten in den Schützengräben: Mario Rigoni Stern beobachtet, wie das Firmament zu einer unerwarteten Verbindung mit entfernten Zuneigungen wird

Wie könnten wir uns nicht in einem uns näheren Moment an die Nacht erinnern, die zum Schauplatz dramatischer Kriegsepisoden wird, wie etwa die von Ungaretti eindringlich beschriebene „ganze Nacht / neben / einem Kameraden / massakriert“, die sich dennoch in einen plötzlichen, caravaggesken Kontrast verwandelt: die Verbundenheit zum Leben („Ich schrieb / Briefe voller Liebe“) und die Möglichkeit, die eigene Identität als Mensch deutlicher zu erkennen („In dieser Dunkelheit / mit meinen gefrorenen Händen / erkenne ich / mein Gesicht“). Bewegend ist in diesem Zusammenhang der Kontrast zwischen der stillen Nacht, unterbrochen von kurzen Ruhepausen der Soldaten in den Schützengräben, und der Möglichkeit, in denselben Momenten neue Hoffnung zu schöpfen, wie in der Passage, in der Mario Rigoni Stern beobachtet, wie das Firmament unerwartet eine Verbindung zu weit entfernten Lieben aufbaut: „Die Sterne, die über dieser Hütte leuchten, sind dieselben, die über unseren Häusern leuchten.“ Es sind flüchtige Momente, die jedoch Spuren hinterlassen können, indem sie die Menschheit und ihre begrenzten, manchmal irrationalen Erfahrungen vor den unendlichen Horizont des Seins stellen: „Der Himmel war sternenklar und funkelnd“, schreibt Dostojewski in Weiße Nächte , „so sehr, dass man sich beim Betrachten unwillkürlich fragte, ob jähzornige und zornige Menschen unter einem solchen Himmel leben könnten.“

Die Nacht ist ein Moment, der, um die Worte von Clemente Rebora zu verwenden, „über den Augenblick zu wachen“ scheint, in dem das Ereignis der Poesie stattfindet.

Weit davon entfernt, Leere zu sein, wird Stille zum Kontext, in dem die Dinge in ihrer vollen Klarheit erscheinen. In den Nachtstunden nimmt Fernando Pessoa „eine Veränderung in der Seele / und ein vages Schluchzen“ wahr, vielleicht das Aufkommen dessen, was Umberto Saba als „akute / quälende Nostalgie“ bezeichnen würde, in einer Art ungewöhnlicher Offenbarung der Realität: „Am blauen Himmel scheinen alle Sterne / zu verharren, als warteten sie“, schreibt Giovanni Pascoli in einem suggestiven Vers. In dem Gedicht „Imitation“ beschreibt Saba auch die Stunde des Sonnenuntergangs („Das Blau verblasst zu einem Sternenblau. (...) Der Mond ist noch nicht geboren, er wird / spät geboren“), und genau in diesem Moment nimmt er das Auftauchen einer unerwarteten Klarheit wahr: „Und in mir wird eine Wahrheit / geboren, süß zu wiederholen.“ Am Abend gewinnen die Dinge – selbst scheinbar Unwichtiges – an Intensität und bieten demjenigen, der bereit ist, innezuhalten, die Möglichkeit, die Dichte des Augenblicks, die Tiefe jedes Augenblicks, die unbekannte Tiefe der umgebenden Realität zu erfahren. Für jemanden, der die Tiefe der Vision erlebt hat, ist nichts alltäglich, wie Saba weiter verdeutlicht: „Ich sitze am Fenster und schaue. / Ich schaue und lausche; doch darin liegt meine ganze / Kraft: Schauen und Lauschen.“ Die Nacht ist ein Moment, der, um es mit Clemente Rebora auszudrücken, über den Augenblick zu wachen scheint: die Möglichkeit, – im Rausch der Tagesstunden – den Wert scheinbar alltäglicher Momente zu begreifen, wie ihn Angelo Poliziano in seinen Versen einfängt: „Die Nacht, die uns die Dinge verbirgt, / kehrte im Schatten eines Sternenmantels zurück, / und die Nachtigall unter ihren geliebten Zweigen / wiederholte singend ihre uralte Klage.“ Und genau hier kommt die Poesie ins Spiel, als ein Blick, der die Erscheinungen durchdringt und der Aufmerksamkeit die Möglichkeit bietet, – um Montales Worte zu verwenden – in „die Stille einzutauchen, in der die Dinge / sich selbst aufgeben und nahe daran zu sein scheinen / ihr letztes Geheimnis preiszugeben“, oder die Möglichkeit, überrascht zu werden – wie es in einem prägnanten Vers von Mario Luzi heißt – „in diesem Augenblick der Welt präsent“.

Hier zeigt sich die beispiellose Intensität, mit der Pascoli abends auf dem Heimweg in der hereinbrechenden Dunkelheit dem Vogelgesang lauscht („Ich hörte jene / Stimmen im Schatten, in der Stille, klar; / und es kam mir vor wie das Summen der Sterne“) oder dem Ruf der nachtaktiven Zwergohreule, der sich mit dem Marschieren der Wagen auf der Straße überlagert („Ein Zwitschern aus ich weiß nicht welchem Turm. / Es ist Mitternacht. Man hört das doppelte Geräusch eines Stampfens / vorbeiziehen. In den fernen Straßen / hört man das Rollen von Wagen, das anhält.“). Und schließlich setzt die Stille der „schweigsamen Sternbilder“ den Aufregungen des Tages ein Ende: „Der Tag war voller Blitze; / doch nun werden die Sterne kommen, / die stillen Sterne.“ Doch noch überraschender ist in Pascolis „Nacht, schwarz wie das Nichts“, das Auftreten eines sozusagen vertikalen, schwindelerregenden und plötzlichen Sprunges: Im stillen Herzen der Dunkelheit (während „die Wasser, die Berge, die Moore schlafen“) wird die große Stille plötzlich von einer mütterlichen Stimme durchbrochen („ein Lied / (...) einer Mutter und die Bewegung einer Wiege“), und genau dort verschiebt sich der Blick – mit derselben Perspektive wie in Van Goghs Sternennacht über der Rhone , das er nur drei Jahre zuvor gemalt hat – sofort vom Rand des Alltäglichen in die Weite des Universums, mit einer Geste, die eine unerwartete, tiefe Verbindung zwischen diesen beiden Dimensionen schafft: Das Kind „weint; und die Sterne ziehen langsam vorüber“.

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto