Mallarmé in Stücke

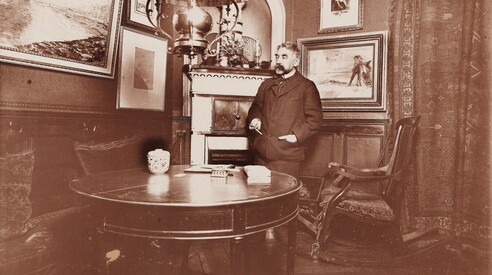

Stéphane Mallarmé mit einem Pastell von Manet im Rücken zwischen 1895 und 1896

Magazin

Bücher, Briefe und Objekte beim Antiquitätenhändler Vrain. So tauchen wir ein in das Leben des Professors, der im Verborgenen die Poesie revolutionierte.

Zum gleichen Thema:

Der erste Artikel auf der Liste ist zugleich einer der teuersten. Es handelt sich um Exemplar Nummer 88 der Erstausgabe von „Le corbeau. Der Rabe“ von Edgar Allan Poe, übersetzt von Stéphane Mallarmé , „mit fünf lithografierten Illustrationen von Edouard Manet“, das 1875 von Richard Lesclide in Paris veröffentlicht wurde. Auf der rechten Seite des Einbands befindet sich die handschriftliche Widmung des Malers in Bleistift an eine den Besuchern des Musée d'Orsay bekannte Figur: „À mon ami le Dr. Gachet“, also „der gute Doktor Gachet“, aus den beiden Porträts von Vincent van Gogh, jenem Mann in der Matrosenjacke mit der Mähne tizianblonden Haares, die unter seiner Mütze hervorschaute, der Psychiater, ein großer Förderer der damaligen „Fuori Salone“-Maler wie Paul Cézanne und Claude Manet und ein furchtbarer Sonntagsmaler war. Diese dreißig Jahre französischer Kunst- und Literaturgeschichte, verpackt in dreißig Quadratzentimeter rot beschriftetem Karton, kosten 120.000 Euro und sind nicht verhandelbar. Der Antiquariatsverleger Jean Claude Vrain teilt mir jedoch mit, dass er den Preis für Losnummer 105, die mein Interesse geweckt hat, aufgrund alter Universitätsabschlüsse möglicherweise anpassen wird. Es handelt sich um einen Brief vom 5. Mai 1891, den der „Vater des Symbolismus“ schrieb – die einzige Definition, die so ziemlich jeder von diesem Dichter kennt, der, wenn die Gymnasiasten bei ihren Programmen nicht so dumm wären, auch als „Vater des Rap“ bezeichnet werden könnte (versuchen Sie mal zu leugnen, dass Fedez aus „Inside my eyes / Krieg der Welten“ keinen Einfluss auf „Ich betrachte mich und sehe mich als Engel! und ich sterbe und bin zurück“ hat). Er geht an Édouard Dujardin, den Autor von „Les lauriers sont coupés“, auf Italienisch „Die Lorbeeren ohne Wedel“, den James Joyce als Erfinder des inneren Monologs anerkennt und mit dem er stets eine intime Beziehung aufzubauen versuchte – vergeblich.

Der "Vater der Symbolik", wenn es weniger Gnocchi mit den Programmen in der High School gäbe, könnte stattdessen als "Vater des Rap" vorgeschlagen werden

„Mein lieber Freund“, schreibt Mallarmé an Dujardin, geschickt anspielend mit dem Nachnamen des Schriftstellers, der damals Herausgeber der „Revue Wagnerien“ war und ihm eine Kolumne anvertraut hatte, als er das erste Exemplar von „Antonia, tragédie moderne“, einem der ersten Dramen in freien Versen, und „La comédie des amours“, beide bei Vanier erschienen, erhält: „Hier sind Sie, ein primitiver, ein wahrer Garten (du vrai jardin), zwischen all diesen Blumen mit ungleichen Stielen, manche fußhoch, in den Händen anderer, Ihre Verse.“ Es sind zwei kleine Seiten auf Karton, die zehntausend Euro kosten; Vrain sagt mir, es könnten bis auf siebentausend runtergehen. Vorerst begnüge ich mich mit dem Katalog, sechzig Euro, den ich am Vorabend gesehen und begehrt habe, als ich ihn im Schaufenster betrachtete, den einzigen Band in sechs Exemplaren, der ausgestellt war, während ich einen Freund absetzte, der direkt gegenüber wohnt: Die Liste der Lose wird mir vom Verkäufer separat ausgedruckt. Vrain hatte keine literarische Ausbildung, ganz im Gegenteil; mit siebzehn, sagt er, war er bereits Dreher in einer Fabrik, und tatsächlich spricht er über Geld mit der Vorsicht und Zurückhaltung eines in Armut geborenen Menschen. Um mit Geld lässig umzugehen, ihm ins Auge zu blicken und sich davon zu distanzieren, muss man es schon immer gehabt haben.

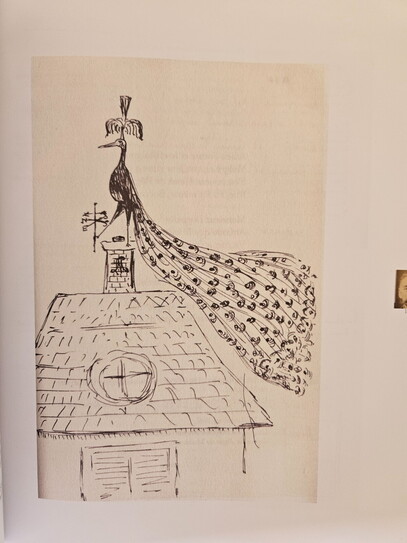

Der Katalog ist ein Wunderwerk an Bildern und Inspiration („Ich habe große Gelehrte zu Rate gezogen, wissen Sie?“): fast vierhundert Seiten, das Ergebnis zahlloser Jahre der Recherche bei Erben aus nah und fern („Der letzte? Ihr Nachname ist Paysant“), Freunden, Korrespondenten und Kritikern. Lebensfragmente aus einer unwiderstehlichen Epoche, entscheidend für die Entstehung der zeitgenössischen Kultur, allesamt zum Verkauf: 322 Lose – ich habe sie nicht gezählt, aber geschätzt – darunter Kleinigkeiten wie Auguste Renoirs Visitenkarte an „Madame Mallarmé mit größter Bewunderung“ oder ein atemberaubender Probedruck von Mallarmés berühmtem Porträt, signiert von Paul Gauguin („à l’ami aurier, au poète“). Der Wert dieses dokumentarischen Erbes wird auf über eine Million Euro geschätzt. Man hört nicht auf, darin zu blättern und neue Verbindungen zu knüpfen, kleine Episoden, die selbst eine Studie im Stil von Giovanni Macchia unmöglich machen würde: All diese schriftlichen Dokumente, diese Fotos, diese Bibeln zur Hand zu haben, erzeugt ein Gefühl von Schwindel und Orientierungslosigkeit zugleich. Hier ist ein Albuminfoto der berühmten „großen Horizontalen“ Méry Laurent, „garantie d'après nature“ – also im wirklichen Leben – noch sehr jung, ihr blondes Haar zu einer Krone auf dem Kopf zusammengebunden, ihre milchigen Brüste fast vollständig entblößt, ein schlichtes Kreuz mit einem Samtband um ihren Hals hängend; sie ist der „Pfau“, der den Dichter in der zweiten Phase seines Lebens begleitete und seine Frau Marie als Vertraute ersetzte, die nach dem Tod ihres Sohnes Anatole in eine irreversible Depression verfallen war. Und hier ist ein reichhaltiges Bündel Briefe von Françoise Stéphanie Mallarmé, genannt Geneviève oder „Vève“, der Besitzerin des berühmten Fächers, der in der Poesie ihres Vaters die Grenzen zwischen dem Realen und dem Erhabenen verwischt. Und wieder taucht eine Kopie von Pierre Louys' „Chanson de Bilitis“ auf, jener brillanten historisch-poetischen Fälschung über die sapphische Liebe, die Debussy, George Barbier und sogar die erste amerikanische Lesbenvereinigung unter der Leitung der Begründerin des modernen Fantasy-Genres, Marion Zimmer Bradley, inspirierte: Das Exemplar, natürlich in der Erstausgabe von 1895, das für 55.000 Euro zum Verkauf steht, gehörte André Gide und enthält einen handsignierten Brief Mallarmés an seinen Freund Pierre, in dem er zeigt, dass er den Trick verstanden hatte, aber auch die vielen Vorzüge dieses als Übersetzung aus dem Griechischen gefälschten Werks. Unter den Schätzen sticht Mallarmés erster Brief an Robert de Montesquiou vom November 1878 hervor. Er war das Vorbild für Prousts Baron de Charlus, der damals 24 Jahre alt war, sich als Dandy ausgab und seine poetische Ader noch nicht gefunden hatte. Er suchte nach der Übersetzung von Poes „Der Rabe“, die genau drei Jahre zuvor erschienen war . Die Ausgabe hatte sich so schlecht verkauft, dass Lesclide versuchte, Mallarmé die vielen im Lager verbliebenen Exemplare zu verkaufen. Doch ohne Erfolg aufgrund chronischen Geldmangels und einer gewissen Verbitterung über den Text, den lange Zeit niemand verstehen würde. Montesquiou zahlte zehn Francs für ein einziges Exemplar; es war der Beginn einer Freundschaft und vieler Abende im berühmten Salon in der Rue de Rome 87.

Hier ist ein Albuminfoto des berühmten "großen Horizontalen" Méry Laurent, des "Kiebitzes", der den Dichter in der zweiten Phase seines Lebens begleitete

Viele Texte sind dank der darin enthaltenen Lithografien und Künstlerexemplare erhalten geblieben, ob sie nun in Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern entstanden (Maurice Denis, Odilon Redon, James Whistler – man muss ihm einen perfekten avantgardistischen Geschmack zugestehen) oder posthum entstanden sind, wie im Fall von Matisse und Broodthaers' berühmtem „Coup de dés“. Und was ist mit dem Stammbaum von Percy Bysshe Shelley, der 1880 „für den privaten Vertrieb gedruckt“ wurde, ein Geschenk von Harry Buxton Forman, einem Bibliographen, großen Kenner von Keats und Shelley selbst und auch einem bedeutenden Fälscher von Originalausgaben, wie sich nach seinem Tod herausstellte? Wer weiß, was Mallarmé, der karrierelose Englischprofessor, der sich mit Mühe und Not um zwei Erfrischungen für seine literarischen Dienstage bemühte, gesagt hätte, wenn er gewusst hätte, dass selbst die doppelt gravierte Metalldose, in der er seinen Tee aufbewahrte, ein exquisites orientalistisches Objekt, zu einem ehrwürdigen Objekt werden würde und dass die Sammler seiner Erinnerungsstücke im 21. Jahrhundert, wie Vrain sagt, „hauptsächlich Japaner“ sein würden. Und glauben Sie es: Niemand kann die westliche Hermetik mehr schätzen als diejenigen, die mit dem Haiku-Kult aufgewachsen sind, einer poetischen Konzentration fantasievoller Erlebnisse und Momente. Zu den in der Einleitung gepriesenen Enthusiasten zählen Dominique de Villepin, Paul Morel und Pierre Bergé. Sein Parfümflakon aus Opalglas kostet viertausend Euro (diese undankbare Hyäne Huysmans schrieb, er sei ein schmutziger Mann, aber man muss sagen, dass beide um Mérys Gunst wetteiferten), und er ist mindestens ebenso sehr ein Mallarméscher Gegenstand wie der Fächer, das Brieföffner, das Tintenfass, alles Mittel zum Vordringen ins „Unbekannte“, Portale in die dritte Dimension, Schlüssel, die ihren Besitzer in eine andere Welt projizieren können.

Der Parfümflakon aus Opalglas, ein ebenso mallarméhaftes Objekt wie der Fächer und das Tintenfass, dient dazu, in das „Unbekannte“ vorzudringen.

Und tatsächlich steht die Zeit still an diesem Morgen, an dem jede Reflexion aufgehoben ist und alles seinen Preis hat, einschließlich des Briefes unseres Helden, in dem er seinen Freund, den Verleger Joseph Roumanille aus Avignon, um redaktionelle Unterstützung für "La dernière mode. Gazette du monde et de la famille" bittet, seinen surrealen Versuch, mit einer Zeitschrift, die im Herbst 1874 nur acht Ausgaben lang erschien und von der mir das Cover der Nullnummer (bisher unveröffentlicht, wie jeder Enthusiast besitze ich die Gallimard-Ausgabe als Faksimile) und der Brief selbst für 25.000 Euro angeboten werden: "Was auch immer Sie für Ihre Kunden zugunsten dieser Publikation tun können (der einzigen Modezeitschrift, die von Literaten herausgegeben wird), tun Sie es bitte", schreibt der Dichter an seinen Verlegerfreund aus dem Süden, und ich breche in Gelächter aus, denn ob es sich nun um echte, falsche, vermeintliche Literaten oder improvisierte Philosophen handelt, die auf den Bühnen Unsinn und Klischees aufhäufen, zur Freude der Anhänger und der Community, die dann kaufen sollte Gürtel und T-Shirts, wir östlich des Atlantiks sind in Sachen Mode immer am selben Punkt: Wir rechtfertigen ihre Existenz, versuchen ihre vermeintliche Frivolität durch eine Zurschaustellung, ob real oder scheinbar, von Kultur auszulöschen: „Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass mir ihr Erfolg am Herzen liegt.“ Abgesehen vom Herausgeber Charles Wendelen, der das Magazin unter dem Pseudonym „Marasquin“ signierte, war Mallarmé der einzige Herausgeber ; er war „Marguerite de Ponti, Moderedakteurin“, er war „Ix“, der Gesellschaftskolumnist, und er war „le chef de bouche Brebant“, ein professioneller Koch.

Mallarmé, erzählt mir Vrain und nimmt plötzlich die tief ins Gesicht gezogene Kappe im Charles-Aznavour-Stil ab, die er trägt, vielleicht um seine Glatze vor der Klimaanlage zu schützen, ist im Jahr 2021 angekommen, nachdem er „auf meine eigene Weise mit einer Ausstellung im Rathaus des sechsten Arrondissements“ den 200. Geburtstag von Charles Baudelaire gefeiert und diese mit einer Reihe von Objekten, Briefen und Dokumenten aus Privatsammlungen begleitet hat (der umfangreiche Katalog ist noch immer erhältlich, allerdings zum halben Preis von 30 Euro). Im Jahr 2022 folgten zwei Kataloge über Marcel Proust, den Mallarmé, ein treuer Anhänger Anatole Frances, überhaupt nicht mochte (nicht einmal Gustave Flaubert, der 1876 seiner Nichte entnervt schrieb, er habe „ein weiteres Geschenk von der FAVNO“ (es war die „Vathek“) erhalten). Es brauchte das 20. Jahrhundert, die Psychoanalyse, bis der Autor des „Würfelwurfs, der den Zufall niemals abschaffen wird“, die Anerkennung der Kritiker fand, insbesondere unter Philosophen, von Sartre bis Foucault, von Kristeva bis Derrida. „Ich habe mich seiner Poesie erst spät genähert, das gebe ich zu“, sagt Vrain, „und mich Schritt für Schritt durch dieses Werk gearbeitet, das ganze Generationen von Lesern entmutigt hat, dank der Musikalität der Verse“, die schließlich der einzige Weg ist, ihn wirklich zu verstehen, „aber auch durch die Lektüre über ihn, über seinen Charakter. Ich habe diesen Professor, der seinen Vorgesetzten fast unbekannt war, lieb gewonnen, der jeden Dienstagabend Er entwickelte sich zu einem brillanten Redner, einem charmanten Mann, der den Damen kandierte Früchte zusammen mit galanten Versen schickte und in der Abgeschiedenheit seines kleinen Arbeitszimmers die Richtung der Poesie veränderte.“

Ein brillanter Redner „jeden Dienstagabend“, „ein charmanter Mann, der den Damen kandierte Früchte mit galanten Versen schickte“

Zuerst ein paar Briefe, die ich wie immer fast zufällig und aus Freude fand, dann entwickelte sich eine kleine Obsession dank einer Begegnung mit einer von Mallarmés letzten Urenkelinnen, Jacqueline Paysant, Miterbin des Hauses Valvins, Mallarmés Sommerresidenz, durch Genevièves Schwiegereltern, die Bonniots. „Ich besuchte sie mehrmals im Jahr in Nogent-sur-Maine. Das Ritual war unveränderlich. Ich brachte ihr Pralinen, aber häufiger Blumen mit, die sofort in einer Vase arrangiert und kommentiert wurden. Dann begannen die Anekdoten, begleitet von der Ausstellung von Gegenständen, die dem Dichter gehört hatten.“ Briefe, Manuskripte, signierte und gewidmete Exemplare, „verschiedene Objekte“ und „Alentours“, also Spuren von Mallarmés Leben in den Werken seiner Bekannten: das Alfred Jarry geschenkte Exemplar von „Divagations“, Méry Laurents Sammelalbum mit 89 handsignierten Gedichten und Zeichnungen Mallarmés – nicht schlecht. Er vermisste nach eigenen Angaben das erste Exemplar von „Coup de dés“, das in einer anderen Sammlung landete, und Whistlers Porträt von Vève, das im Valvins-Museum zu bewundern ist. Derzeit arbeitet Vrain an Victor Hugo.

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto