« Paracuellos », un récit en bande dessinée de la faim et de la brutalité du régime de Franco

Lorsque Carlos Giménez lui a soumis la première bande dessinée Paracuellos , son roman autobiographique brutal sur un pensionnat d'après-guerre, les rédacteurs du magazine Mata Ratos n'étaient pas ravis. C'était en 1976, et se souvenir de la douleur, de la faim et des coups de l'après-guerre était alors très difficile. Ils ont accepté le deuxième tome, notamment parce qu'il leur fallait remplir quelques pages, mais lui ont conseillé de ne pas en apporter d'autres. Après avoir fait du porte-à-porte sans grand succès, il a réussi à faire publier un volume de 18 pages par un éditeur associé à El Papus , le magazine humoristique qui avait subi une attaque fasciste la même année. Mais le tirage était très faible et l'impact fut minime. Le succès est venu de manière inattendue, après que la bande dessinée ait captivé les lecteurs français et, de là, se soit répandue en Espagne.

À 84 ans, Carlos Giménez est un géant de la littérature espagnole : il a remporté tous les prix importants qu'un dessinateur peut recevoir. Il ne se souvient même pas du nombre de bandes dessinées qu'il a publiées au cours de sa carrière de près de sept décennies (en fait, il dessine depuis qu'il était cet enfant affamé de l'après-guerre). Il quitte rarement sa maison du centre de Madrid, mais il continue de travailler sans relâche. Des créateurs aussi divers que Juan Marsé, Gonzalo Suárez et Guillermo del Toro, qui s'est en partie inspiré de ses bandes dessinées pour L'Échine du Diable, ont affirmé l'importance de Paracuellos dans la mémoire collective espagnole.

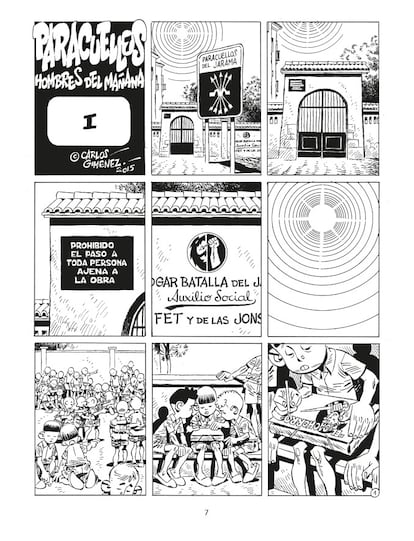

À l'approche du 50e anniversaire de la première bande dessinée, Reservoir Books a publié tous les tomes de Paracuellos en un seul volume – un magnifique ouvrage de près de 600 pages, pesant trois kilos et nécessitant une brouette – (l'éditeur a dû retirer la première édition en raison de pages manquantes et la remplacera par un nouvel exemplaire pour ceux qui l'ont déjà achetée. La deuxième édition paraîtra le 30 juillet). Les éditions Reino de Cordelia ont publié une autre version de Paracuellos en 2024, sous forme de roman, pour « ceux qui ne lisent pas de bandes dessinées ». Dans cette adaptation, les cases deviennent des histoires, bien que richement illustrées.

Paracuellos est un immense voyage à travers les souvenirs d'une époque sombre, ponctuée de bribes d'humanité. « Les souvenirs demeurent, de plus en plus lointains et dilués dans le temps », explique Carlos Giménez par courriel. « J'ai parfois du mal à séparer le souvenir de ce que j'ai vécu de celui de ce que j'ai raconté. Et ce qui reste, en revanche, c'est la satisfaction d'avoir réussi à raconter, malgré les nombreuses difficultés, ce qu'étaient ces écoles phalangistes dans l'Espagne d'après-guerre. »

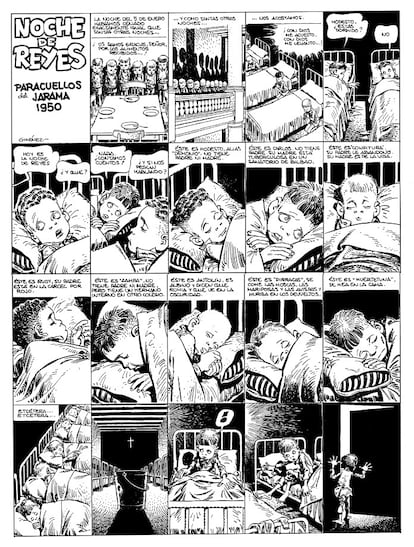

L'un des aspects les plus intéressants de la lecture de tous les Paracuellos à la suite est de constater comment, au fil des ans, la dureté des premières bandes dessinées, parfois d'une brutalité insupportable, cède la place à une vision plus optimiste de l'humanité, avec des personnes qui aident les enfants, qui les plainnent, qui tentent de mettre fin à la violence qui les entoure. Dans l'une des premières bandes dessinées, il décrit la scène suivante : « L'instructeur de la Phalange Mistrol a giflé le jeune Antonio Sánchez 72 fois. Cela s'est passé en 1948, au domicile du général Mola, à Madrid. Antonio Sánchez avait sept ans et s'est fait pipi dessus à cause des coups. » Dans l'un des derniers, il parle de M. Aurelio, le grand-père adoptif de Pablito, l'alter ego de Giménez. Voyant une enseignante frapper un enfant avec une chaussure, il la confronte et lui crie : « Femme sans cœur ! Tu devrais avoir honte ! N'as-tu pas honte de frapper ces pauvres enfants, qui n'ont ni père ni mère ? J'espère ne plus jamais te voir frapper un enfant ! » Ce numéro est entièrement dédié à celui qui s'appelait Evelio dans la vie réelle et avec qui Giménez n'a jamais perdu contact.

« Quand j'ai commencé à dessiner ces histoires, incertain du nombre de pages que je pourrais écrire et publier, j'ai choisi de commencer par raconter ce que je considérais comme le plus important et le plus nécessaire à dénoncer : la faim, la soif, la peur, la religion, les abus… », explique Carlos Giménez. « Ensuite, comme j'avais plus de papier [les premières histoires ne faisaient que deux pages] et la possibilité d'être publié, j'ai élargi les thèmes et pris plus de temps pour décrire les choses avec plus de nuances. Mais il est aussi possible que, comme vous le dites, en racontant ces histoires, j'exorcissais mes mauvais souvenirs. »

Concernant les difficultés rencontrées pour publier ses premières bandes dessinées, il se souvient : « Personne en Espagne ne voulait les publier. Je suppose que c'était parce qu'elles étaient considérées comme étranges, peu commerciales, macabres… Il faut se rappeler que c'était l'époque de ce qu'on appelait la « destape » (découverte). Franco était mort, et les rédacteurs de magazines voulaient des bandes dessinées humoristiques, exactement le contraire de ce que j'étais déterminé à raconter. Mais les rédacteurs du magazine français Fluide Glacial, Gotlib et Diament, sont tombés sur ces pages et s'y sont intéressés. Ce qui était assez remarquable car ils dirigeaient un magazine humoristique. Une fois que les Français les ont publiées, qu'elles ont été acceptées et saluées par la critique et le public espagnols, tous les rédacteurs ont voulu les publier en Espagne. Et depuis, elles ont été publiées dans de nombreux pays. »

Giménez est né dans le quartier madrilène de Lavapiés en 1941. Il perdit son père très jeune et, à six ans, sa mère, atteinte de tuberculose, ne put s'occuper de lui. Il fut alors placé dans des foyers d'assistance sociale, contrôlés par la Phalange et l'Église, qui imposèrent aux enfants un régime de terreur et de brutalité. Il passa huit ans dans le foyer qui donne son titre à la série, la Bataille du Jarama, situé à Paracuellos, à Madrid. De cette immersion dans la violence du fascisme, il garde une préoccupation pour la fragilité de la démocratie, des amitiés durables et une capacité à relativiser les problèmes quotidiens. Mais cela le marque aussi profondément : un respect absolu pour la nourriture.

Il n'a jamais oublié la faim. D'ailleurs, sa prochaine saga autobiographique, Barrio, commence lorsqu'il retourne chez sa mère, désormais guérie, et mange pour la première fois des œufs au plat, symbole ultime de la gourmandise d'après-guerre. « Pendant les huit années où j'ai résidé dans ces foyers, je n'ai jamais mangé d'œuf. Les œufs n'existaient pas dans ces écoles. C'était l'une des nombreuses choses qui n'existaient pas. Heureusement, cette période difficile est révolue. J'espère que cela ne se reproduira plus jamais », note-t-il.

La violence généralisée envers les enfants est l'un des aspects les plus choquants de la lecture de Paracuellos : coups, menaces, châtiments corporels, brutalités constantes… Dans l'épilogue de l'édition complète, Giménez explique qu'en réalité, ces foyers étaient le reflet de la société espagnole des années 1940 et 1950 : « Il était tout à fait normal et quotidien que les sergents battent les recrues à la caserne, que les professeurs maltraitent les élèves à l'école, que les officiers et les patrons giflent les apprentis dans les ateliers, que les maris battent leurs femmes et que les parents battent leurs enfants à la maison. Et je ne mentionnerai pas, car c'est bien connu, le traitement réservé aux détenus dans les commissariats, aux prisonniers dans les prisons, aux pauvres fous dans les asiles psychiatriques ou aux jeunes rebelles dans les maisons de correction. »

Pour tous ceux qui tentent de minimiser la violence de la dictature franquiste, les bandes dessinées de Giménez reflètent la réalité impitoyable d'un pays plongé dans l'ignominie et la vengeance. La première BD de Paracuellos résume parfaitement ce que le dessinateur entend transmettre : ses histoires sont réelles et, en même temps, métaphores de ce qui se passe dans tout un pays. Deux enfants affamés s'échappent pour fouiller les poubelles et manger n'importe quoi, y compris des pelures d'orange. Ils sont surpris par un enfant qui sert d'informateur à Antonio, l'instructeur de la Phalange (sans doute le personnage le plus sinistre de toute la saga). Il les laisse sans rien à grignoter – il le donne à l'informateur – et les force à se battre (en les menaçant de les tabasser lui-même s'ils ne le font pas, et ce sera bien pire). Voilà l'Espagne des années 1950.

Interrogé sur ce que ses bandes dessinées peuvent apporter aux nouvelles générations, de plus en plus éloignées du franquisme – ce mois de novembre marque le cinquantième anniversaire de la mort du dictateur –, Giménez répond : « Je ne sais pas. J'aimerais peut-être connaître un petit pan de l'histoire récente de notre pays, comment nous, les enfants pauvres, avons vécu dans les institutions franquistes. Je veux savoir que c'était une période difficile et que nous devons nous battre pour que de telles situations ne se reproduisent plus, pour que le fascisme ne réapparaisse pas dans nos vies. La démocratie, malgré ses nombreux défauts, est une grande beauté, et nous devons nous battre pour elle. »

EL PAÍS