Une nouvelle espèce de bactérie inconnue sur Terre a été découverte sur la station spatiale chinoise.

Même si cela peut ne pas sembler le cas à première vue, les humains ne sont pas les créatures dominantes de la planète. Ce « titre » appartient à d’autres êtres, beaucoup plus petits, invisibles à nos yeux, mais qui nous surpassent en nombre, en endurance, en force et aussi, pour être juste, dans leur capacité à changer le monde, ce qu’ils ont déjà fait à plusieurs reprises. La Terre, et c'est indiscutable, appartient aux bactéries .

L’être humain est un être extrêmement délicat, un organisme qui ne peut survivre que dans une plage de température étroite et qui a également besoin d’être protégé des radiations nocives, de respirer une atmosphère spécifique et de vivre dans un environnement contenant une quantité spécifique d’humidité et de nutriments. Les bactéries, en revanche, comme d’autres micro-organismes tels que les virus, se sont adaptées pour survivre sans problème pratiquement partout. Certains vivent à des kilomètres sous terre, dans des terres gelées, enfouis à des centaines de mètres sous la glace, dans les profondeurs de l'océan, dans des environnements sulfureux, et même exposés à des radiations spatiales mortelles.

Il n’est donc pas étonnant que, malgré tous les efforts déployés par les agences spatiales pour l’empêcher, toutes les missions, habitées ou automatisées, transportent à bord une collection indésirable de minuscules passagers clandestins. Des « salles blanches » immaculées de la NASA aux stations spatiales en orbite, les virus et les bactéries ont démontré une étonnante capacité à s’adapter et à prospérer dans les environnements les plus extrêmes . Un problème spatial qui soulève non seulement des questions sur une éventuelle contamination d’autres planètes , mais oblige également les experts à reconsidérer la santé des astronautes lors de missions de longue durée.

Pour garantir que les engins spatiaux ne transportent pas de vie terrestre vers d'autres mondes et ne contaminent pas les écosystèmes indigènes potentiels, la NASA et d'autres agences spatiales utilisent ce que l'on appelle des « salles blanches ». Il s’agit de laboratoires hautement contrôlés, rigoureusement décontaminés pour minimiser la présence de toute forme de vie microbienne. Cela implique l’utilisation de filtres à air spéciaux, de protocoles d’hygiène stricts et de matériaux qui ne libèrent pas de particules. L’objectif est simple : empêcher les micro-organismes de « s’infiltrer » dans notre vaisseau spatial en tant que passagers clandestins. Ce qui, pour l’instant, s’est avéré impossible.

Un exemple typique est l'atterrisseur martien Phoenix de la NASA, qui a été préparé dans l'installation avant son lancement en août 2007. La mission, qui a atterri avec succès sur Mars le 25 mai 2008, près de son pôle nord, avait pour objectif principal de rechercher des preuves de la présence de glace d'eau souterraine, ce qui aiderait les scientifiques à comprendre l'histoire du changement climatique sur Mars et à déterminer si la planète rouge a pu être habitable dans le passé, ou même abriter une vie extraterrestre. Phoenix a passé près de 10 mois à voler vers Mars avant son entrée atmosphérique vertigineuse et son atterrissage en douceur de sept minutes, une manœuvre historique capturée pour la première fois par les caméras d'autres missions en orbite.

Cependant, malgré les contrôles rigoureux mis en place à l'époque, les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, en collaboration avec des chercheurs indiens et saoudiens, viennent de découvrir quelque chose d'inquiétant : 26 espèces de bactéries jusqu'alors inconnues dans les mêmes salles blanches utilisées pour préparer Phoenix. Ces micro-organismes, connus sous le nom d'extrémophiles en raison de leur énorme capacité de survie dans les environnements les plus extrêmes, sont de véritables « survivants professionnels », capables de résister à des conditions qui anéantiraient la plupart des formes de vie en quelques minutes. La découverte vient d'être publiée dans la revue « Microbiome ».

Alexandre Rosado, chercheur à l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) en Arabie saoudite et membre de l'équipe d'étude, souligne l'importance de ces résultats : « Notre travail », explique-t-il, « visait à comprendre le risque que des extrêmophiles se faufilent dans les missions spatiales, ainsi qu'à identifier les micro-organismes qui pourraient survivre aux conditions difficiles de l'espace. »

Mais ce n’est pas une tâche facile. En fait, malgré tous les efforts déployés, éradiquer complètement la vie microbienne s’est avéré être une tâche ardue. Les auteurs de l'étude ont mené des recherches génétiques sur des échantillons collectés au Hazardous Payload Servicing Facility du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, l'une des dernières escales du Phoenix avant son lancement. Et ils ont trouvé 53 souches qui se sont avérées appartenir à 26 espèces complètement nouvelles.

En analysant leurs génomes, les scientifiques ont cherché des indices qui expliqueraient leur extraordinaire capacité de survie. Et ils ont découvert que les clés pourraient résider dans certains gènes liés à la réparation de l’ADN et à la détoxification des substances nocives, ainsi qu’à l’amélioration du métabolisme. Tout un arsenal génétique secret pour résister à tout ce qui arrive.

« Les gènes identifiés dans ces espèces bactériennes nouvellement découvertes », note Junia Schultz, chercheuse à la KAUST et auteure principale de l'étude, « pourraient également être modifiés pour des applications en médecine, en conservation des aliments et dans d'autres industries. » Par exemple, la capacité de ces micro-organismes à réparer leur ADN dans des conditions extrêmes pourrait inspirer de nouvelles thérapies géniques ou la création de matériaux plus résistants.

Kasthuri Venkateswaran, scientifique retraité du JPL et auteur principal de l'étude, résume l'ampleur de la découverte : « Ensemble, nous élucidons les mystères des microbes qui résistent aux conditions extrêmes de l'espace, des organismes ayant le potentiel de révolutionner les sciences de la vie, la bio-ingénierie et l'exploration interplanétaire. »

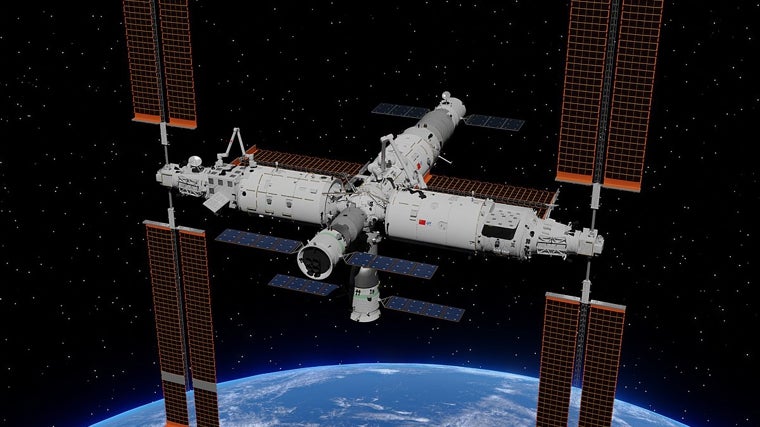

Mais le problème des micro-organismes indésirables ne se limite pas aux salles de préparation ; elle s'étend à l'espace lui-même. Là-haut, les habitats humains, tels que les stations spatiales ou les vaisseaux spatiaux habités, deviennent des écosystèmes uniques pour la vie microbienne. Les exemples abondent, et le dernier en date vient d’être révélé il y a quelques jours. Une étude menée par des scientifiques chinois, récemment publiée dans l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, a révélé une nouvelle espèce de bactérie, nommée Niallia tiangongensis, découverte sur la station spatiale chinoise Tiangong. Cette bactérie, jamais vue sur Terre, possède des caractéristiques qui, incroyablement, l'aident à « fonctionner » dans des conditions environnementales stressantes à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de notre planète.

La station spatiale chinoise Tiangong

Shujianyang

La station spatiale chinoise Tiangong

Shujianyang

Les échantillons pour cette étude ont été obtenus en mai 2023 dans une cabine à bord de la station spatiale par l'équipage de Shenzhou-15, dans le cadre de l'un des deux programmes visant à étudier le microbiome de la zone d'habitation de la station spatiale chinoise. Des études ultérieures ont suivi la croissance des microbes à bord de la station spatiale, révélant un microbiome entier qui diffère à la fois en composition et en fonction de celui trouvé précédemment à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cette différence démontre clairement que chaque « habitat spatial » spécifique peut développer sa propre population microbienne unique, influencée par des facteurs tels que les matériaux du vaisseau spatial, le régime alimentaire des astronautes et les protocoles d’hygiène.

La nouvelle espèce Niallia tiangongensis semble être un proche parent d'une souche connue appelée Niallia circulans , une bactérie en forme de bâtonnet vivant dans le sol qui a été reclassée dans un nouveau genre il y a quelques années après avoir été considérée comme une forme pathogène de Bacillus. Comme d’autres espèces de Bacillus, Niallia circulans et ses parents spatiaux regroupent leur chimie essentielle dans des spores résistantes capables de survivre à des périodes de stress élevé. On ne sait pas si Niallia tiangongensis a évolué sur la station elle-même ou s'il y est arrivé sous forme de spore avec certaines de ses caractéristiques distinctives déjà présentes. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que la plasticité génétique et l’adaptabilité de ces organismes sont véritablement étonnantes.

L’analyse des gènes et des fonctions de Niallia tiangongensis a révélé que cette nouvelle espèce possède une capacité unique à décomposer la gélatine comme source d’azote et de carbone. Cette capacité s’avère très utile lorsqu’il est nécessaire de construire une couche protectrice de biofilm pour se protéger des conditions extérieures difficiles. D’autre part, les bactéries semblent avoir perdu la capacité d’utiliser d’autres substances riches en énergie que leurs cousines terrestres consomment régulièrement. Tout cela démontre la facilité avec laquelle certaines souches de bactéries peuvent s’adapter et s’établir dans nos habitats orbitaux. Et, pour être honnête, il semble que nous ne puissions pas y faire grand-chose.

Il reste à déterminer si Niallia tiangongensis représente ou non une menace pour la santé des astronautes de Tiangong, mais étant donné la capacité de son parent terrestre à provoquer une septicémie chez les patients immunodéprimés et sa capacité récemment découverte à décomposer la gélatine, le potentiel de problèmes de santé liés à cette bactérie et à d'autres bactéries spatiales est susceptible de constituer une préoccupation sérieuse.

Alors que nous envisageons de lancer des missions vers la Lune et au-delà, il n'a jamais été aussi important de savoir exactement comment les minuscules passagers indésirables qui partagent nos vaisseaux spatiaux et nos stations spatiales s'adaptent à la vie si loin de chez eux. L’étude des micro-organismes dans l’espace n’est donc pas seulement une question de biosécurité, mais aussi une fenêtre sur la résilience de la vie et une source de découvertes potentielles qui pourraient profiter à l’humanité sur Terre et dans nos futures aventures cosmiques.

ABC.es