La guerre dans les livres : une étude des lectures des Russes pour mieux se comprendre

Photo Ansa

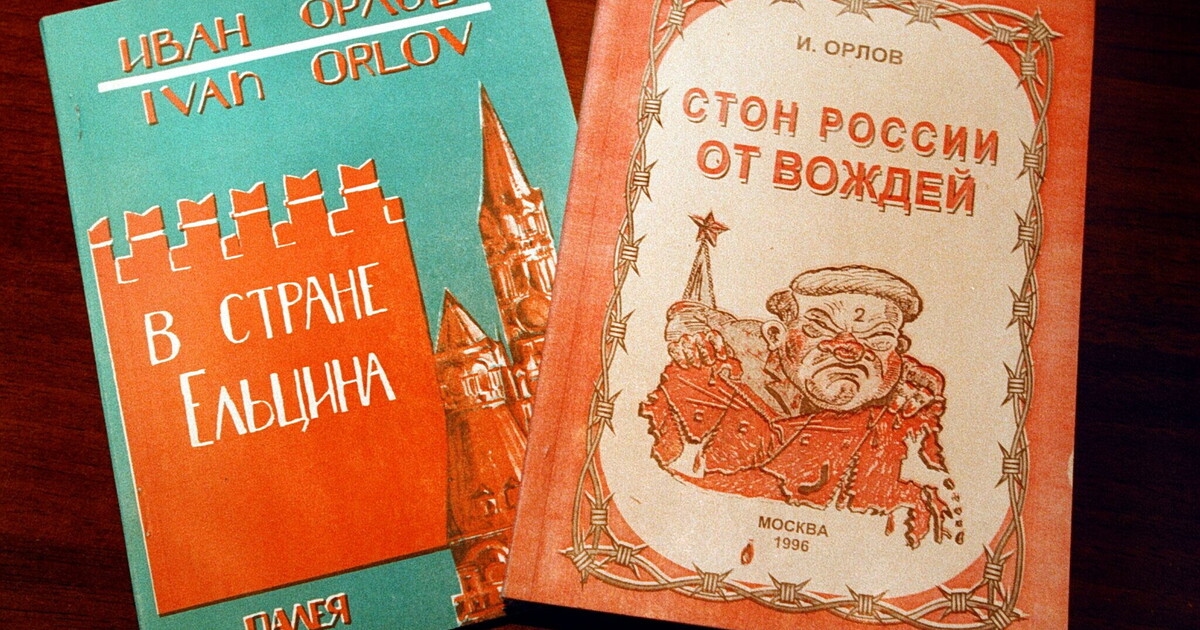

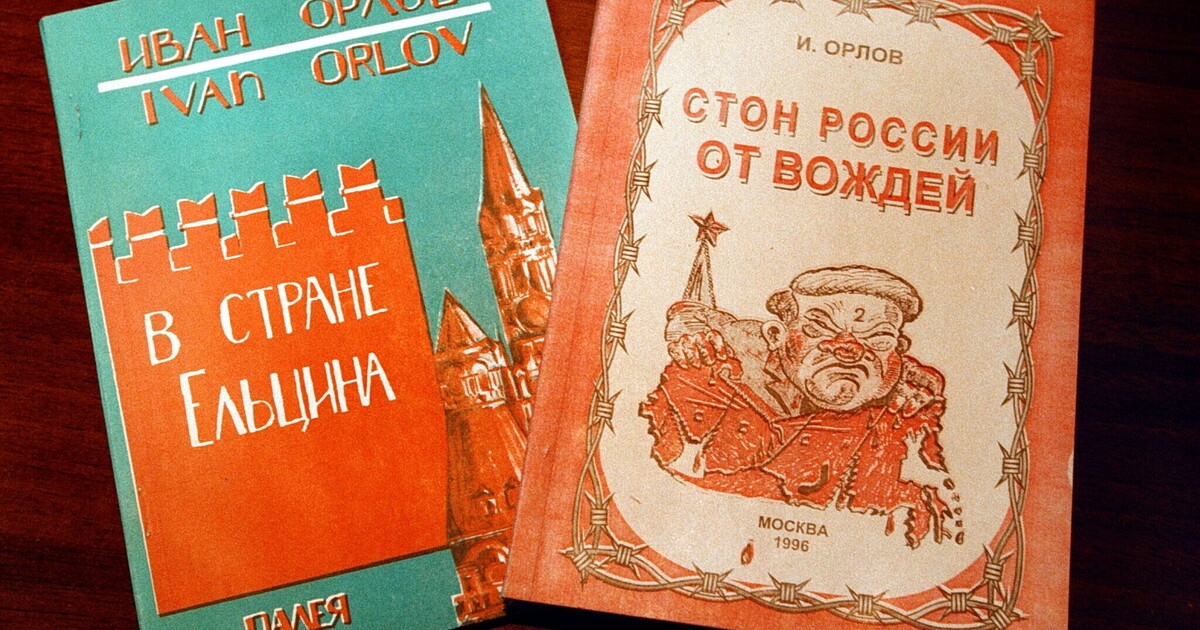

Lectures russes

Moins de célébrations guerrières, plus de réflexion. Après l'invasion de l'Ukraine, les habitudes de lecture des citoyens russes ont évolué.

Après l'invasion de l'Ukraine, la guerre s'est également invitée dans les librairies russes. Dans les mois qui ont suivi février 2022, tandis que le Kremlin multipliait les lois de censure, que les tribunaux condamnaient quiconque osait prononcer le mot « invasion » et que les médias reprenaient en boucle la rhétorique de la « dénazification », les lecteurs se sont tournés vers les ouvrages d'histoire et de fiction sur la guerre pour trouver un langage qui leur permette de se repérer. Dans un premier temps, ils l'ont fait dans la direction prédite par la propagande : redécouvrir le mythe de la « Grande Guerre patriotique », le souvenir épique de la lutte contre l'Allemagne nazie . Les titres relatant la résistance de Stalingrad, les biographies de héros soviétiques et les romans célébrant le sacrifice collectif ont de nouveau dominé les listes de best-sellers. Lire, durant ces mois, c'était prendre part au conflit.

Puis quelque chose a changé.

La jeune politologue Natalia Vasilenok a mené une vaste enquête sur les habitudes de lecture des Russes entre 2018 et 2025 (l'article est disponible gratuitement en ligne sous le titre « Lire Orwell à Moscou »), en combinant les données de la principale librairie du pays (Chitay-Gorod) avec celles de la plateforme LiveLib, la plus grande communauté en ligne de lecteurs russes. À l'aide d'un modèle d'analyse textuelle, elle a reconstitué les « thèmes latents » qui dominent les ouvrages historiques non fictionnels russes et a suivi leur évolution après février 2022. Le tableau qui se dessine est mouvant et contradictoire : d'un registre de propagande, on observe un glissement progressif vers un usage plus libre, voire subversif, de la mémoire. En effet, dès 2023, un changement de ton est manifeste. Les lecteurs continuent de lire sur la guerre, mais plus seulement pour la glorifier. Les mêmes textes qui alimentaient autrefois la fierté nationale commencent à être interprétés différemment, comme des outils de réflexion ou de questionnement. « Vie et Destin » de Vassili Grossman, par exemple, revient sur le devant de la scène, non pas comme une épopée de la victoire soviétique , mais comme un roman sur l'identité broyée entre deux régimes totalitaires. « Le Temps d'occasion : La vie en Russie après l'effondrement du communisme » et « La guerre n'a pas de visage de femme : L'épopée des femmes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale » de Svetlana Alexievitch sont également relus, comme des enquêtes sur la fragilité de la vérité et la violence du pouvoir.

Le souvenir même de la guerre se mue en question morale. Vasilenok nomme ce phénomène « pratiques de lecture ambiguës » : des textes capables de parler plusieurs langues, selon le lecteur. Un roman patriotique peut se lire comme une parabole de la peur ; un journal de guerre, comme une réflexion sur l'obéissance. L'histoire, en d'autres termes, devient un langage codé. 1984 et La Ferme des animaux de George Orwell, Les Origines du totalitarisme d'Hannah Arendt, Le Goulag d'Anne Applebaum, Terres de sang et De la tyrannie de Timothy Snyder deviennent des points de repère pour ceux qui cherchent des analogies avec le présent. À cela s'ajoutent La Maison qui souffla de Horst Krüger, le récit d'un jeune Allemand élevé dans la normalité du nazisme puis contraint de vivre avec sa propre « culpabilité sans crime », et La Fille d'Auschwitz de Tova Friedman, l'histoire d'une survivante qui transforme le souvenir en un exercice de prise de conscience. Ces livres ne dénoncent pas ouvertement, mais nous apprennent à lire entre les lignes. Ainsi, les contours d'une transformation silencieuse se dessinent. Dans un système qui contrôle l'information et punit la liberté d'expression, la lecture devient un moyen de penser sans s'exposer. Les forums et les commentaires sur LiveLib témoignent d'un langage prudent, riche en allusions, où « culpabilité », « peur » et « honte » remplacent des termes politiques désormais imprononçables. L'histoire sert à exprimer ce qui ne peut être dit du présent. Même le monde de l'édition semble réagir. Après 2023, les ouvrages consacrés aux dilemmes moraux, au quotidien sous les régimes autoritaires et à la banalité de l'obéissance se multiplient ; ceux célébrant la grandeur collective se raréfient. C'est comme si la soif de sens des lecteurs avait contraint les catalogues à trouver un nouvel équilibre entre mémoire et rhétorique. Le lectorat visé est restreint : majoritairement jeune, urbain, instruit et connecté. Mais c'est là, dans les segments les plus exposés de la société, que la mémoire historique devient un terrain de résistance. Lire n'est pas nécessairement un acte politique, mais sous certaines conditions, cela peut le devenir. Dans une Russie qui emprisonne poètes et philosophes, les livres demeurent l'un des rares espaces de liberté : la possibilité de construire une pensée libre de toute censure. Dans un pays qui a bâti sa légitimité sur le souvenir héroïque de la Seconde Guerre mondiale, le regain d'intérêt pour les pages sombres du XXe siècle – collaboration, lâcheté, peur – révèle une faille dans le récit officiel. C'est comme si l'image de l'« Orwell moscovite » évoquée par le titre de l'essai de Vasilenok n'était pas un simple jeu intellectuel, mais le portrait d'un public qui, pour survivre à son époque, réapprend à lire entre les lignes : une nouvelle manière de contourner les mailles d'une censure de plus en plus étouffante. C'est la biographie morale d'une partie de la Russie contemporaine, qui, en silence, feuillette les livres d'autres totalitarismes pour comprendre le sien.

Plus d'informations sur ces sujets :

ilmanifesto