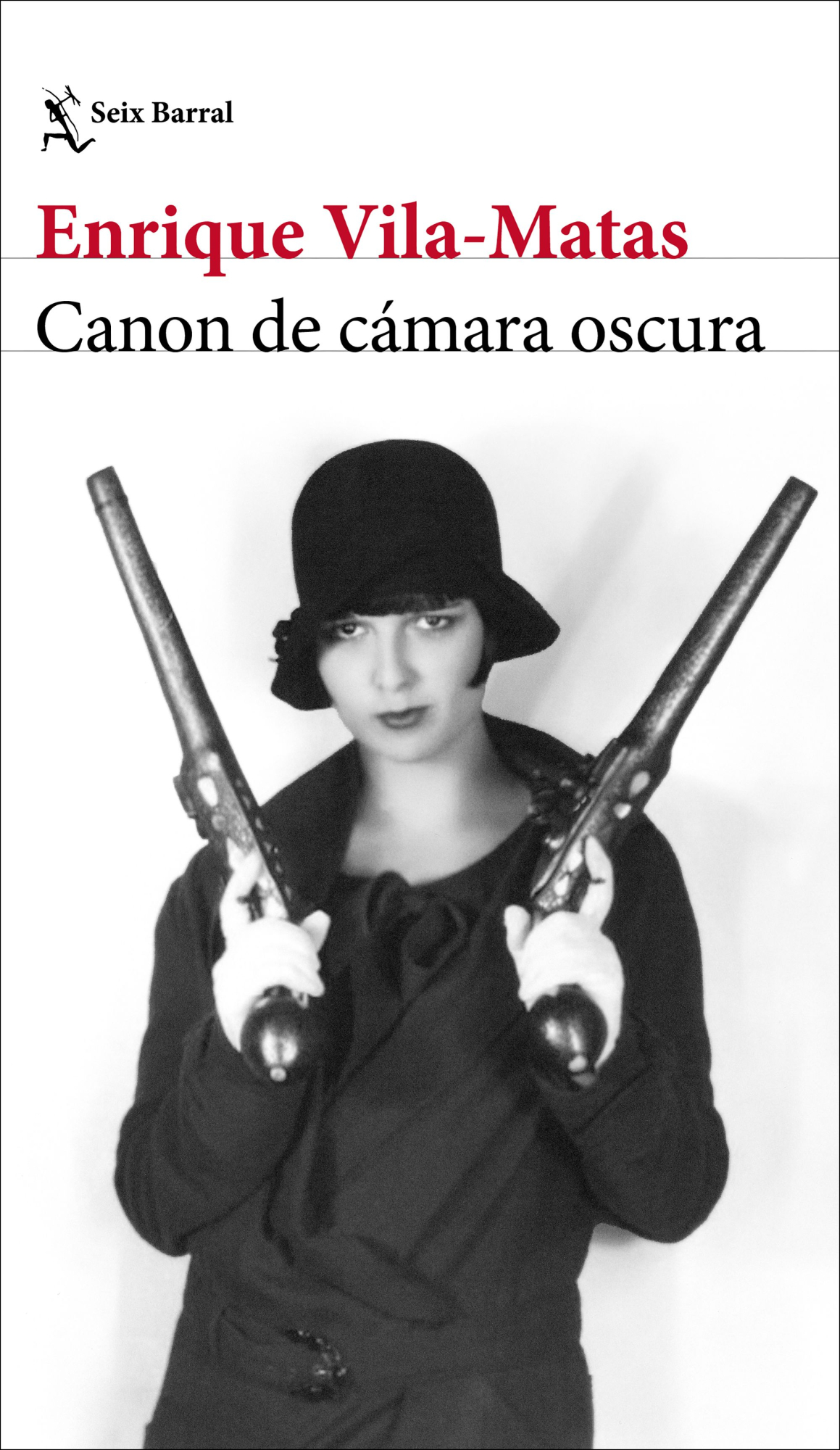

Enrique Vila-Matas torna con "Darkroom Canon" e un androide innamorato della letteratura mondiale. Intervista

Lo scrittore spagnolo torna con un romanzo di fantascienza in cui gli androidi sono l'elemento meno importante. Si tratta del suo Canone della Camera Obscura.

Gli androidi sognano la letteratura? Enrique Vila-Matas sembra rispondere a questa domanda – parafrasando Philip K. Dick e la storia su cui si basa Blade Runner – in Canon de Cámara oscura, il suo nuovo romanzo, dove il confine tra umano e artificiale si confonde nel territorio in continua evoluzione della creazione letteraria. Se in Historia abreviada de la literatura portátil (Storia abbreviata della letteratura portatile), Vila-Matas ha reinventato il canone attraverso l'ironia e l'erudizione, e in Bartleby and Company ha esplorato il fascino del silenzio e il rifiuto di scrivere, in quest'opera fa un passo avanti: ora è un androide, Vidal Escabia, ad assumersi il compito di narrare e selezionare i libri essenziali del suo canone, in seguito al "Grande Blackout" che ha lasciato Barcellona immersa nell'oscurità e ha dato vita a una legione di androidi sempre più umani.

Spielberg ha reinventato il mito di Pinocchio in "Intelligenza Artificiale". Foto: Warner Bros.

Eppure, Camera Obscura Canon non è un libro di fantascienza, o almeno così assicura lo stesso Vila-Matas: "Era un modo per attirare l'attenzione sul libro, ma con l'avvertimento che non parlava di fantascienza. Rodrigo Fresán, un amico argentino che vive a Barcellona, ha detto che era un libro di fantascienza, che ha creato la fantascienza. Un nuovo genere. Credo di essere d'accordo". Perché, al di là degli androidi che diventano più umani man mano che leggiamo, questo nuovo romanzo-saggio è, nel migliore stile di Vila-Matas, un testo che discute i mondi offerti dalla lettura, i mondi proposti dall'arte della lettura.

Replicanti senzienti e alfabetizzati sono nati in Blade Runner. Foto: Warner Bros.

Lungi dall'essere una semplice raccolta di titoli, Canon de Cámara Obscura è un manufatto letterario che si confronta con tradizione e contemporaneità, sfidando l'ossessione per liste e gerarchie. Il grande successo di Vila-Matas sta nel fatto che, attraverso l'umorismo e la giocosità, riesce a offrire al lettore una lezione magistrale di letteratura. E per riuscirci, trasforma il suo narratore androide in uno specchio che riflette sia l'eredità letteraria – Kafka, Borges, Beckett, Marsé, Luiselli – sia l'incertezza di un presente dominato da algoritmi, frammenti e dalla tentazione di dimenticare. Canon de Cámara Obscura è un ritorno al Vila-Matas più letterario, più frammentario, più delirante e più libresamente appassionato. Parlare con Vila-Matas (e soprattutto leggerlo) è come imbattersi in una voce intelligente, erudita, amorevole e divertente sui libri: "Mi sono definito un lettore di frasi, di libri. All'inizio mi faceva arrabbiare, ma ora penso che sia meraviglioso, perché c'erano lettori che mi dicevano di dovermi ringraziare per libri che non conoscevano e che avevano letto grazie a me. Certo, avrei preferito che mi dicessero di ringraziarmi per il libro che avevo scritto, ma poi ho iniziato a pensare che fosse fantastico, perché è un progetto che faccio con altre persone. Un progetto collaborativo, con altri lettori, con altri scrittori". E ora rischia di creare il suo canone letterario prematuro.

Nel mondo della letteratura, l'idea del canone è un'ossessione. Di tanto in tanto, i media pubblicano classifiche dei migliori libri: il mondo accademico produce più canoni che laureati. Perché pensi che esista questa ossessione?

La prima domanda che mi fecero quando uscì il libro fu se fossi molto interessato ai canoni, e risposi: "No, per niente. Non mi interessano i canoni". Lo dissi nello stesso modo in cui Juan Marsé rispose quando, durante la nostra riunione domenicale, gli fu chiesto se fosse d'accordo con il modo in cui veniva gestita la politica in città. Prese la parola e disse: "Qui, in questa riunione, siamo contro tutto". Mi sembrò una risposta ideale, perché non si dovrebbe separare una cosa dall'altra. "Tutto", e basta. Pensavo che, in quello che avevo fatto, avessi sempre optato per qualcosa di più marginale. Qualcosa di lontano dal famoso canone dell'americano Harold Bloom, che per me era una sorta di grottesco e noioso nonsense, in cui separava Shakespeare dagli altri e ignorava i grandi scrittori, comunque... Pensavo che il libro fosse a favore di ciò che non era canonico. Era una parte coerente del mondo che ho cercato di stabilire nei miei libri.

Questo diario di 71 volumi non segue né cronologia né gerarchia: come hai bilanciato la tensione tra caso e necessità nella selezione e nell'ordine dei testi? Che ruolo gioca il disordine in questo libro?

Una parola importante per me è stata "caso". Ho selezionato, o detto che ce n'erano, 71 nella camera oscura del canone. Ma ho scoperto i titoli dei libri mentre scrivevo, e alcuni erano sorprendenti. Inoltre, non mi sono sentito in dovere di includere i libri che mi piacevano, perché sono sempre pieno di dubbi. So quali libri mi interessano più di altri, ma non l'ho sentita come una dichiarazione di principio, quindi ho incluso nel canone libri che mi piacevano molto e che facevano parte di ciò che prendevo sul serio, ma senza la necessità di includerne alcuni la cui assenza mi avrebbe danneggiato molto. Alla fine, ci sono solo 30 o 35 libri in palio, perché se avessi realizzato il canone completo, il libro sarebbe diventato lungo, e tutto ciò che contiene è molto concentrato, molto breve, molto intenso. Il problema era che avrebbe potuto diventare infinito.

Foto della camera oscura Canon : Archivio privato

Un canone infinito sarebbe quasi l'annientamento del canone, non è vero?

Il problema con le liste. Ecco perché ho limitato il racconto a due giorni, in cui riassumo i 35 libri precedenti. Trovo la mania delle liste divertente. In realtà, c'è una lista a Natale, in Colombia c'è una lista dei migliori libri dell'anno, anche in Spagna. Le liste sono sempre incredibilmente ingiuste. Sono fatte da persone che non hanno letto nulla, nemmeno l'1% dei libri dell'anno. Prima era un problema solo a fine anno; ora c'è la lista dell'estate, la lista dell'estate scorsa, la lista del primo di questo mese. Qui in Spagna, questa cosa delle liste è più che giustificabile. La trovo giustificata perché dietro si cela il fenomeno editoriale della pubblicazione continua di libri. Quindi, quando le liste escono un mese e l'altro, non dovremmo dar loro il minimo credito, che il mio libro ci appaia o meno. Questo toglierebbe un po' di drammaticità a tutta questa congestione di liste, cosa che Georges Perec apprezzerebbe, ma di certo ne riderebbe.

Il libro difende il frammento. Lo definisci una crepa nell'edificio totalizzante del linguaggio. Qual è il potere del frammento in letteratura?

Penso che sia incredibilmente importante: è la rivendicazione del libro. Il frammento è ciò che permette di continuare a parlare di ciò che accade in un mondo così complesso, così mutevole e così sfuggente. Credo che il fallimento di Robert Musil, che ha scritto il suo grande libro, L'uomo senza qualità, giorno dopo giorno, risieda nel fatto che il libro diventa sempre più complesso, e deve smettere di scriverlo quando ha troppe pagine. Questo fallimento prefigura ciò che verrà, ovvero la confusione assoluta del secolo in cui ci troviamo. È fin troppo chiaro che la realtà attuale, ciò che sta accadendo, è accessibile solo attraverso il frammento. L'altra cosa è cercare di raccontare una storia che affronti tutto nella sua interezza, e io davvero non lo capisco. In questo senso, tutti i libri di successo che raccontano una storia sono simili, come nel XIX o XVIII secolo, dove, con grande maestria, a volte si cercava di coprire il mondo intero in un unico libro. Oggi sembra assolutamente idiota.

E nella tua scrittura, cosa rappresenta il frammento?

È chiarissimo che il frammento ha un grande potere in ciò che scrivo. Una cosa personale è che apprezzo molto un libro come questo – con 21 frammenti – per la libertà che deriva dall'iniziare ogni frammento, potendo dire quello che voglio nella prima frase. La letteratura è anche una lotta per riuscire a dire quello che si vuole dire, anche se non lo dirai mai.

A un certo punto, il narratore androide dice che il suo insegnante, che era il suo ex proprietario, è "uno dei pochi narratori coraggiosi che Barcellona abbia mai avuto". Cosa significa per te un narratore coraggioso?

Ciò deriva, in parte, da ciò che avevo letto su come uno scrittore debba rischiare la vita come un torero davanti a un toro. Cioè, rischiare davvero la vita in ciò che scrive. Questa era la tesi di Michel Leiris, su cui riflettevo da anni. E questa idea di coraggio nasceva anche dall'abbondanza con cui questo aggettivo, nei primi anni del secolo, veniva applicato al nostro amico Roberto Bolaño. Mi sono chiesto: "Coraggioso, ma in che senso coraggioso?". Ero consapevole del suo coraggio personalmente, ma non tanto in termini di testo. E beh, ho anche collegato quel coraggio a lui, a quelle frasi di Bolaño che sono diventate così famose...

È come se lo scrittore fosse un gladiatore che salta nell'arena sapendo che perderà, ma ci salta comunque. Adoro e amo ancora questa frase. Citerei anche alcuni versi dello stesso Bolaño, in cui parla del disastro della sua vita a Blanes e dei rifiuti di tutti i suoi libri da parte degli editori. Dice: "Qui a scrivere poesie nella terra degli imbecilli, rifiuti da tutti gli editori, ma con Lautaro, mio figlio, seduto sulle mie ginocchia, a non fare altro che scrivere. Tutto molto male, ma scrivere. Scrivere sarebbe, quindi, l'ultima possibilità di sopravvivenza eroica sulla terra". E sì, è vero. Ho sempre pensato di scrivere un testo intitolato "Ma scrivere". Sappiamo già tutto quello che c'è stato prima, ma si continua a scrivere.

In quella "scrittura del ma" compare l'immagine o la figura del fallimento, un tema ricorrente nei suoi libri. Cosa la attrae del fallimento in letteratura?

Perché è insito nella passione per la letteratura e nel tentativo di trasformare la letteratura del nostro tempo, che è praticamente al di fuori della portata di quasi tutti. Il fallimento accompagna la pratica della scrittura. È un po' buffo perché la prima volta che ci ho pensato è stato quando un'amica, la professoressa Ivette Sánchez, venezuelana di origine tedesca, mi ha invitato a una conferenza sul fallimento nella sua università in Svizzera. Beh, ero pensierosa lì; sembrava che mi stesse liquidando come un fallimento così presto, giusto? Ma per una ragione molto seria, per la quale dovevo andare in un'altra città europea per un premio in denaro, ho anteposto questo al fallimento. Lei era molto dispiaciuta che non ci andassi, ma la difficoltà maggiore è stata trovare una mia amica che volesse andare a questa conferenza; tutti si sono sentiti coinvolti.

Ti sei mai sentito un “fallimento”?

Non avevo mai sentito la parola "fallimento" finché non ho letto Julio Ramón Ribeyro. I suoi diari, che sono meravigliosi, ruotano attorno al fallimento. Poi ho anche capito che la parola "fallimento" è spesso usata dai giornalisti sportivi: "Pensi che la tua squadra fallirà domenica?" E altre cose del genere. Non mi turba né mi preoccupa. Capisco che qualunque cosa abbia tentato, avrei fallito, anche se avessi tentato qualcosa di minimo. Quindi, ho la sensazione che se all'inizio volevo trasformare, attraverso ciò che scrivevo, la letteratura del mio tempo, beh, ora devo ammettere che devo calmarmi perché vedo che non ci riuscirò. E se ci riuscissi, mi creerebbe un grosso problema. Quindi tutto rimane in sospeso.

"Sembri molto dominato dalla letteratura", dicono al narratore, come se portare troppi libri fosse una forma di sottomissione. Senti che c'è una perdita di libertà – o forse l'esatto opposto – in quella vita "posseduta" dalla lettura?

Sì, senti dire: "Pensi solo alla letteratura". Beh, no, per niente. Quando penso alla letteratura, vivo altrove. Ci sono cliché, che attaccano le persone, che dicono: "Sei troppo letterato e poco umano". Gioco con l'ironia perché il mio narratore, se diventasse più umano, lo ucciderebbero. Vorrebbe diventare più umano, ma non può perché verrebbe catturato, ucciso come un terrorista. E questi sono i modi che invento per rispondere alle possibili accuse che sorgono nella vita reale, come: "Non sei molto umano, leggi sempre", come se si potesse separare una cosa dall'altra.

In effetti, Camera Obscura Canon è un libro sugli androidi, anche se non parla interamente di androidi. Com'è stato scrivere nei panni di un robot?

Ciò che ho sottolineato maggiormente nell'affrontare questo punto del libro è che ho avuto la sensazione, in quanto narratore androide con una doppia mente, di provare una sensazione che non avevo mai provato fino ad allora: di poter effettivamente dire e pensare qualunque cosa volessi.

Ma non è sempre stato libero come narratore?

Sì, ma in questo caso, aver affermato la mia libertà mi ha permesso di vivere un'esperienza personale: quella di liberare le possibilità della mente originale dell'androide, che era stata creata negli Stati Uniti. Avendo due menti, ho pensato di poter giungere a qualcosa nell'ambito di un'indagine personale sull'origine del linguaggio androide. Ad esempio, le frasi che non sembravano del tutto mie, che forse significavano qualcos'altro, che provenivano da un altro luogo, mi hanno permesso di scoprire da quale lingua provenisse l'androide arrivato sulla Terra e che aveva iniziato a umanizzarsi dopo il blackout generale degli androidi nella città di Barcellona.

Il narratore dice di vivere in "un mondo illeggibile". Pensi che lo scopo di questo canone frammentato sia quello di recuperare un po' di leggibilità o piuttosto quello di sottolineare che leggere oggi significa accettare caos e frammenti?

Parla dell'illeggibile e, soprattutto, dell'indicibile. L'indicibile è un termine coniato da Marguerite Duras, che significa che in un momento di caos totale, tutto appare indicibile, e tutto lo è. E indica la confusione generale. L'indicibile è sempre nella scrittura. È in ciò di cui abbiamo parlato: il fallimento. È facile rendersi conto che, se ci si pensa un po', ci si rende conto che non riusciamo mai a dire ciò che vorremmo dire. Ed è per questo che trovo molto positivo che l'autore del libro abbia scritto in precedenza un saggio intitolato L'indicibile. È uno dei problemi che la letteratura ha sempre avuto: che nessuno dirà ciò che dovrebbe dire.

Un altro tema ricorrente in questo libro è il rapporto tra gli scrittori e le loro scrivanie. Al punto che il narratore si chiede se non stia diventando una scrivania che racconta storie.

Ho trovato la citazione ideale su questo argomento in John Banville. Diceva che nei fine settimana si annoiava terribilmente perché doveva spacciarsi per un essere umano e preferiva stare alla sua scrivania, dove aveva tutto, inclusa la sua mente e la sua creazione. Ho adorato questa citazione perché era esattamente quello che pensavo. È divertente perché Banville si annoia tantissimo nei fine settimana, ma credo che sia sposato con due donne contemporaneamente; beh, non so, deve avere un sacco di cose da fare nei fine settimana. In ogni caso, sono d'accordo con quello che ha detto sul fatto che se lo porti fuori da lì, si diverte meno, dato che le possibilità che ha di scrivere un libro con l'immaginazione e l'intelligenza a sua disposizione sono immense. Non saprei come stare senza immaginare, pensare, creare, inventare. È il centro del mio divertimento. In effetti, quando non scrivo e, diciamo, sono su un autobus o qualcosa del genere, cerco di essere davvero cattivo con qualcuno che non mi piaceva per niente, se possibile uno scrittore, così da poterne parlare male. E mi sorprende che, con tutto il lavoro che faccio ogni giorno per pensare, immaginare e inventare, abbia così pochi libri. Comunque, mentalmente, e ancora di più col tempo, trovo che scrivere sia molto più divertente che guardare un film.

Qual è stato il momento più divertente durante la scrittura di Canon of the Camera Obscura?

Ciò che mi è piaciuto di più, perché mi ha commosso, è stato quando ho trovato alcuni versi di Lope de Vega. Sono rimasto stupito perché descrivevano il mio modo di strutturare il libro o i miei libri. Ma soprattutto, quando ho letto un frammento della Divina Commedia di Dante, che sembra fantascienza quando lo sguardo di Beatrice e Dante si incrocia e viaggiano oltre lo spazio e il tempo. È raccontato in un modo che mi sembra alta poesia, ma sembra anche fantascienza. Inoltre, era lì che volevo parlare del centro esatto del libro, che sarebbe l'amore eterno, l'amore che dura una vita; lo si percepisce nel libro.

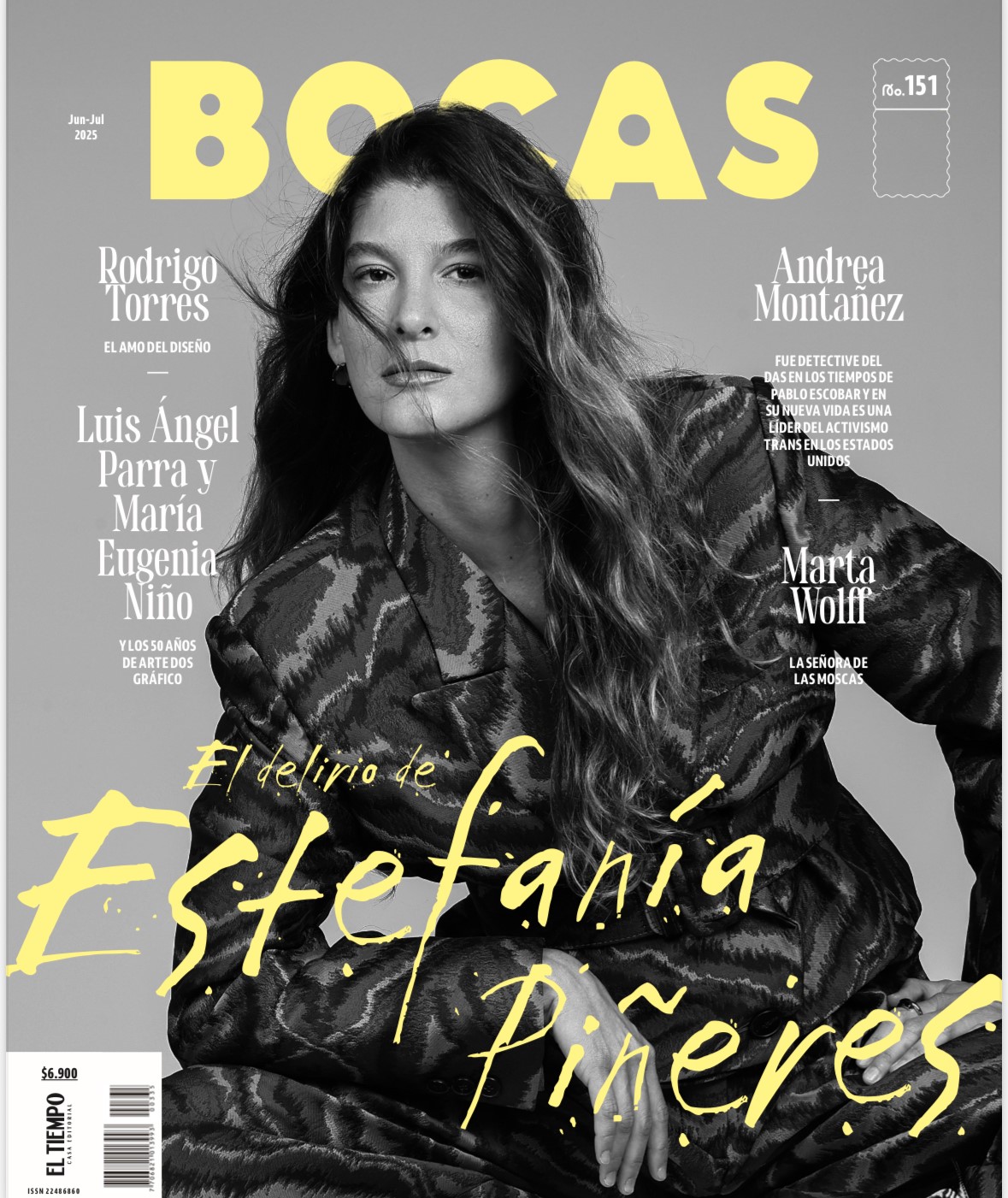

Consigliato: Estefanía Piñeres e Delirio

Copertina della rivista Bocas con Estefanía Piñeres. Foto: Hernán Puentes / Rivista Bocas

eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F9d4%2Fac3%2F659%2F9d4ac36598227a3908136842edbd6d29.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0df%2F161%2F8ad%2F0df1618adcfa3a7985d93a2ca28e14e8.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F095%2F689%2F3a5%2F0956893a502a58af96f78fb423f90501.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F7ac%2Fac9%2F81b%2F7acac981b6d674fa306c6a41075abafb.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F9f4%2F81c%2Fa01%2F9f481ca01c6c01c5ca2dcbf8109de974.jpg&w=3840&q=100)