Her mit euren Daten!: ChatGPT Atlas nimmt am Kampf der KI-Browser teil

Atlas ist vorerst nur für macOS erhältlich.

(Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire)

OpenAI bringt den Browser ChatGPT Atlas auf den Markt. Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Google, Perplexity und anderen Web-Unternehmen, die bereits Chatbot-Funktionen in ihre Surf- oder Such-Programme integriert haben. Für Nutzerinnen und Nutzer ist das bequem, aber KI-Browser haben auch Schattenseiten.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass OpenAI auf die Herausforderung von Perplexity Comet oder den KI-Modus in der Google-Suche reagiert und seinen eigenen KI-Browser herausbringt. Jetzt ist es so weit, die Antwort heißt ChatGPT Atlas und steht auch in Deutschland teilweise bereits zur Verfügung. Mit ihm "können Nutzer ChatGPT überall im Internet nutzen und erhalten Unterstützung bei Recherchen, Einkäufen und Planungen, bei der Arbeit und Produktivität sowie beim allgemeinen Lernen", heißt es in der Pressemitteilung von OpenAI.

Zunächst steht Atlas für Apple-Computer mit macOS zum Download zur Verfügung. Nutzen können ihn alle, die ein ChatGPT-Konto haben, egal ob gratis, Plus oder Pro. Versionen für Windows, Android und iOS sollen in Kürze folgen. "Ein mit ChatGPT entwickelter Browser ist ein weiterer Schritt zu einem Super-Assistenten, der die Welt seiner Nutzer versteht und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen", schreibt OpenAI.

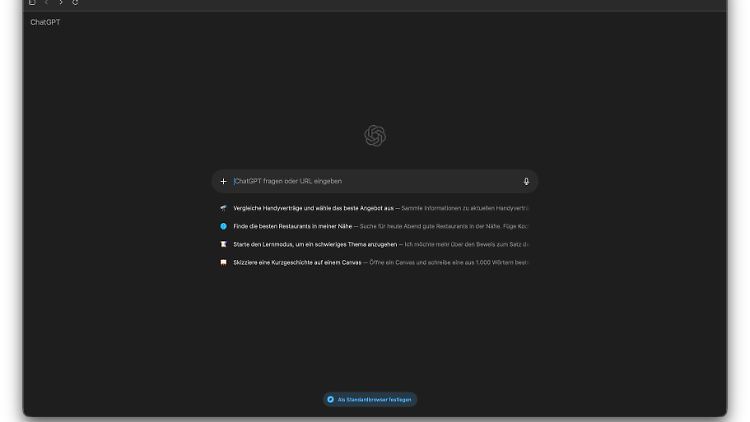

Erkunden, erfahren und erledigenUnd das soll möglichst bequem geschehen. Wenn man den KI-Browser startet, blickt man auf ein Eingabefenster, in das man nicht nur wie bei herkömmlichen Surf-Programmen eine Internetadresse (URL) oder einen Suchbegriff eingeben kann. Es ist auch möglich, dem Chatbot direkt eine Frage zu stellen, Anleitungen anzufragen, Hilfe beim Schreiben und andere Unterstützung zu erhalten. Dafür sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich, Atlas versteht natürliche Sprache.

Um Nutzer zu überreden, Atlas als Standard-Browser einzurichten, bietet OpenAI erweiterte Limits bei Uploads, Analysen, Bilderstellung oder Nachrichten.

(Foto: kwe)

Selbstverständlich kann der KI-Browser auch wie die Konkurrenz im sogenannten Agentenmodus arbeiten. Das heißt, man kann ChatGPT bitten, stellvertretend bestimmte Aufgaben zu erledigen, beispielsweise Reisen inklusive Buchungen zu organisieren oder ein Produkt auszusuchen und zu kaufen. Die Funktion steht allerdings in der Preview vorerst nur Plus-, Pro- und Business-Abonnenten zur Verfügung.

Damit Atlas diese Aufgaben sozusagen maßgeschneidert erledigen kann, sollen ihn Nutzerinnen und Nutzer mit persönlichen Daten füttern beziehungsweise ihm Zugriff darauf gewähren. So kann ChatGPT den Kontext aus dem Webverlauf, den geöffneten Seiten und den Websites, auf denen Nutzer angemeldet sind, nutzen, um relevantere Antworten und Vorschläge zu geben. Atlas merkt sich laut OpenAI auch Details aus dem Surfverhalten, um Seiten wieder aufzurufen, Aufgaben zu automatisieren oder auf früheren Aktivitäten aufzubauen.

Nutzer haben zwar die – rechtlich vorgeschriebene – Möglichkeit, die Verwendung ihrer Daten zu kontrollieren, unter anderem den Verlauf zu löschen. OpenAI schreibt auch, dass "standardmäßig die aufgerufenen Inhalte nicht zum Trainieren der Modelle genutzt werden." Gestattet man jedoch den Datenzugriff für die maßgeschneiderte Agententätigkeit, sieht man in den Einstellungen des KI-Browsers, dass unter anderem "Das Modell für alle verbessern" aktiviert ist.

Daten sind Gold wertVermutlich ist die Gewinnung von Daten auch ein primäres Ziel von OpenAI. Denn zum einen sind sie für die Weiterentwicklung der Modelle des Unternehmens unentbehrlich, von denen die fortschrittlichsten der zahlenden Kundschaft vorbehalten bleiben. Ähnliches kennt man von Navigationssystemen, bei denen Gratis-App-Nutzer freiwillig Daten zur Verfügung stellen, damit kostenpflichtige Lösungen immer auf dem neuesten Stand sind.

Und selbstverständlich sind aus dem Surfverhalten, E-Mails et cetera gewonnene Daten Gold wert, um zielgerichtete Werbung zu platzieren. Das ist Googles Kerngeschäft. Laut Geschäftsberichten des Mutterkonzerns Alphabet stammen rund 80 Prozent des gesamten Konzernumsatzes aus Werbung - im vergangenen Jahr waren das 247 Milliarden Dollar.

Verständlich, dass OpenAI etwas davon abhaben möchte. Laut den Analysten von Tap Twice Digital hat der ChatGPT-Anbieter bisher nur Verluste erwirtschaftet, 2024 sollen es bei einem Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar rund 5 Milliarden Dollar gewesen sein. Einem "Bloomberg"-Bericht zufolge schätzt OpenAI-Chef Sam Altman, dass sein Unternehmen erst 2029 profitabel arbeiten wird. Ein Stück von Googles riesigem Werbe-Kuchen würde da sicher hilfreich sein.

KI-Browser können missbraucht werdenNeben freiwillig geteilten Daten müssen Nutzerinnen und Nutzer von KI-Browsern wie Atlas aber auch fürchten, ungewollt Informationen an Gangster weiterzureichen. Laut Sicherheitsforschern des Browser-Konkurrenten Brave sind auf Chatbots basierende Surf-Programme nämlich anfällig für sogenannte indirekte Prompt-Injections.

Dabei verstecken Angreifer schädliche Anweisungen an die KI-Modelle, beispielsweise in hochgeladenen Bildern, etwa durch weißen Text auf weißem Hintergrund. Sie können aber auch auf Webseiten lauern, die sich ahnungslose Nutzer zusammenfassen lassen.

Auf diese Weise könnten den Gangstern auch besonders sensible Daten wie Bankkonto-Zugänge in die Hände fallen, wenn man beim Online-Banking den KI-Browser nutzt. Dass indirekte Prompt-Injektionen eine reale Bedrohung sind, haben Brave-Forscher bereits beim Perplexity-Browser Comet nachgewiesen.

Eine Gefahr für digitale Wirtschaft und InformationsvielfaltEine reale Bedrohung sind KI-Browser auch für Inhalteanbieter. Das beginnt mit Zusammenfassungen von Suchergebnissen, die Nutzer davon abhalten, die ursprünglichen Quellen von Informationen zu besuchen. Ähnlich sieht es bei KI-Agenten aus, die Webseiten stellvertretend besuchen und ihren Auftraggebern perfekt aufbereitete Zusammenfassungen mit allen nötigen Informationen liefern. Dazu gehören zwar auch Links zu den Quellen, aber ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer von KI-Browsern macht sich nicht die Mühe, sie aufzurufen. Das wird sich voraussichtlich massiv auf die Werbeeinnahmen der Inhalteanbieter auswirken.

Laut UnitedAds endeten im vergangenen Jahr bereits fast 60 Prozent der Google-Suchen ohne Klicks auf externe Websites. Eine Studie der SEO-Experten Kevin Indig und Eric Van Buskirk ergab, dass die Klickraten auf Desktop-Computern um bis zu 66 Prozent zurückgingen, wenn Google eine KI-Übersicht anzeigte. Mobil waren es 50 Prozent. Wohlgemerkt: Das sind Ergebnisse, bevor Google den KI-Modus einführte.

Nun mag man denken, das ist ein Problem der Inhalteanbieter. Doch Nutzerinnen und Nutzer sind indirekt ebenfalls betroffen. Denn wenn Nachrichtenportalen et cetera die Einnahmen wegbrechen, führen Kürzungsmaßnahmen unter Umständen zu qualitativ schlechteren Informationen, schlimmstenfalls müssen sie ihre Arbeit einstellen. Und immer weniger verschiedene Quellen bedeuten letztlich immer schlechtere und/oder einseitige Informationen. Da helfen dann auch keine KI-Zusammenfassungen mehr.

Quelle: ntv.de

n-tv.de