MOMENTUM 13 verbindet Kunst, Klang und Umwelt

Am 14. Juni wurde in Moss, eine Stunde südlich des Fjords, der die Stadt mit der norwegischen Hauptstadt verbindet, ihre 13. Ausgabe der Biennale MOMENTUM eröffnet. Geleitet wird die Veranstaltung erstmals von Direktorin Lise Pennington an der Spitze der Galleri F15, dem Organisator und Hauptveranstaltungsort der Veranstaltung. Nach der letzten von einem Künstlerkollektiv geleiteten Ausgabe kehrt ein klassischerer Ansatz zurück unter der Verantwortung von Morten Sondergaard , einem dänischen Kurator und Professor, der auf die Beziehung zwischen Klang und Kunst spezialisiert ist, dem vorherrschenden Medium der Ausstellung „Between/Worlds: Resonant Ecologies“, an der 39 Künstler teilnehmen, die meisten von ihnen aus dem Norden, aber auch mit internationaler Präsenz. Vier Monate lang bis zum 12. Oktober, also während der gesamten Sommerperiode, können internationale und einheimische Besucher die Werke frei erleben, von denen fast die Hälfte in der Naturlandschaft nahe der Galerie installiert sind.

Eintritt zur Biennale

Die Nordische Biennale greift auf umfangreiche öffentliche und private Mittel zurück und legt einen besonderen Schwerpunkt auf soziale Themen und weniger entwickelte Kunstformen auf dem Markt (Performance, Video, Ton usw.). Der dänische Kurator dieser Ausgabe regt dazu an, zuzuhören und die Probleme der Beziehung zwischen Mensch und Natur zu verinnerlichen und so das zu überwinden, was er als „Hördefizit“ definiert, das uns heute kennzeichnet. Ausgangspunkt ist die postindustrielle Stadt Moss und führt in den Wald und die Natur der Galleri F15 im landwirtschaftlich geprägten Gebiet von Visby. Ziel ist es, das „ökologische Bewusstsein“ der Zuschauer durch Kunstwerke und Klang zu schärfen. Die Biennale ist eine wichtige Gelegenheit, Werke von aufstrebenden Künstlern in Auftrag zu geben, und der Bereich der „Klangkunst“ ist besonders schwierig und von Aufträgen abhängig, in einem Kontext, in dem der Markt sich selbst bis zum Äußersten treibt und die Videokunst manchmal Schwierigkeiten hat.

Louise Mackenzie – Attraktor – 2025 – FOTO Eivind Lauritzen

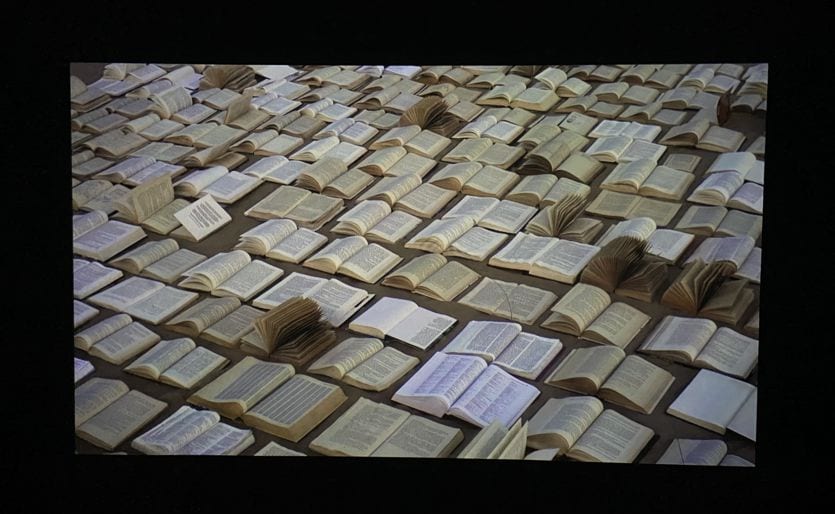

Besonders bemerkenswert ist der Bereich Videokunst mit einer gekonnten Gegenüberstellung von für die Biennale in Auftrag gegebenen Werken aufstrebender Künstler und historischen Werken etablierter Künstler. In allen Werken dominiert das Klangelement das begleitende Bild. Unter den „jungen“ Künstlern sticht William Kudahl hervor, ein 34-jähriger dänischer Künstler, der zwei eigenständige Werke präsentiert: Das poetische Video „The Wind is Reading“ begleitet das Rascheln der Seiten von Dutzenden von Büchern, die vom Wind bewegt werden. Von der visuellen Poesie geht der Künstler zur geschriebenen Poesie über mit dem Buch „Reading the wind“, das die Hunderte von Namen auflistet, die der Wind in verschiedenen Kulturen weltweit annimmt, und uns so an seine Bedeutung für das Leben und die damit verbundene spirituelle Dimension erinnert. Zu den aufstrebenden Künstlern zählt auch Melia Roger, eine noch nicht einmal dreißigjährige französische Künstlerin und eine der jüngsten Künstlerinnen der Biennale. Sie untersucht die Geräusche der Natur mithilfe kleiner taktiler Mikrofone: „Intimacy of lichens / Intimacy of stones“ ist eine Installation aus zwei Videos aus dem Jahr 2021, die den Prozess der Interaktion mit der Natur visuell verdeutlichen und darauf abzielen, ein Bewusstsein für die Vitalität der Pflanzen als Grundlage des ökologischen Systems zu entwickeln.

William Kudahl. Der Wind liest. Videoinstallation

Die gesamte Biennale ist eine Hymne an die Natur und eine Erinnerung an die Notwendigkeit von Ausgewogenheit und Respekt im Umgang des Menschen mit ihr. Auch die nicht in Auftrag gegebenen Werke zweier etablierter Künstler zeugen von dieser Interaktion: Christian Boltanski mit „Misterios“ aus dem Jahr 2017, einem 12-stündigen Video-Triptychon, das in Patagonien gedreht wurde (Auflage: 3), in dem drei separate, fest installierte Kameras jeweils das Geräusch des von speziellen Instrumenten erzeugten Windes, die Wellen der Meeresküste und das Skelett eines Wals aufzeichnen, das regungslos darauf liegt. Carsten Nicolai , ein 60-jähriger Berliner, der von Pace vertreten wird, ist mit „Future past perfect pt. 04 (stratus)“ aus dem Jahr 2013 vertreten, einem Werk, das Bilder und Geräusche von Hochwolken aufzeichnet. Zu den großen Namen gehört auch ein dreißig Jahre altes Video des 70-jährigen Christian Marclay, einem der „Väter“ der Verschmelzung von Kunst und Klang. Geehrt wird er mit „Telephones“ aus dem Jahr 1995 (in einer Auflage von 250 Exemplaren), das Bildern aus thematischen Filmen basiert. Obwohl traditioneller und der bildenden Kunst näher, ergänzen die Videos die ortsspezifischen Installationen, die im Park der F15-Galerien, im Wald und auf den zur Bucht hin abfallenden Feldern entstehen: Vor einem Jahrhundert war dies einer von Munchs Lieblingsorten und ist in mehreren seiner Werke präsent.

Arendse Krabbe – Wir sind alle Fische – 2025 – FOTO Eivind Lauritzen

Christian Boltanski. Misterios, 2017 – FOTO Eivind Lauritzen

Sobald man die Biennale betritt, fällt einem die Installation des 45-jährigen dänischen Künstlers Christian Skjodt Hasselstrom auf der großen Rasenfläche sofort ins Auge. Wie auf einem Schachbrett rücken in regelmäßigen Abständen 120 Metallhalbkugeln zusammen, aus denen ein zufälliges Knistern erklingt. Dabei handelt es sich um kosmische Strahlung und Teilchen (Myonen und Bosonen), die auf eine spezielle Membran im Inneren der Kugel treffen, die gemeinsam mit einer dänischen Universität untersucht wurde, um einen Detektor für sie zu entwickeln. Der Betrachter wird so dazu angehalten, sich des kosmischen Unsichtbaren bewusst zu werden, mit dem wir in jedem Moment interagieren. Die Erfahrung und Interaktion mit dem Verborgenen ist ein wiederkehrendes Thema: Kalle Aldis Laar, ein 70-jähriger lettisch-estnischer Künstler, präsentiert ein Werk, das seit der Biennale von Venedig 2007, wo es präsentiert wurde, über 50.000 Besucher begeistert hat: „Calling the Glacier“ ermöglicht es, per Telefon mit den sterbenden Gletschern der Alpen zu kommunizieren und ihre verstörenden Geräusche zu hören – dank Mikrofonen, die von Wissenschaftlern betrieben werden, die im Kampf gegen diese Phänomene zunehmend auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen sind. Es fällt schwer, nach diesem Klangerlebnis gleichgültig zu bleiben.

ilsole24ore