Die große Angst von 1789 als Epidemie: Wenn Geschichte zur Datenwissenschaft wird

Im Sommer 1789, während Paris und ganz Frankreich von der langen Welle der Revolution erfasst wurden, breitete sich auf dem Land ein mysteriöses und beunruhigendes Phänomen aus: die Große Angst. Zwischen dem 20. Juli und dem 6. August lösten anhaltende Gerüchte über bewaffnete Banden, aristokratische Verschwörungen und mögliche Repressionen in Dutzenden französischer Provinzen Panik aus. Bauern, die um ihr Leben fürchteten, griffen zu den Waffen, stürmten Burgen, brannten Archive nieder und vernichteten die Aufzeichnungen, die feudale Privilegien rechtfertigten.

Diese Episode, die von Historikern lange als eine Art Massenhysterie interpretiert wurde, wird nun dank einer bahnbrechenden Studie, die in Nature veröffentlicht wurde, neu interpretiert. Eine Gruppe von Forschern der Universität Mailand, der Universität Paris 8 und der Universität Toulon analysierte das Phänomen mit für die Geschichtsschreibung ungewöhnlichen Werkzeugen: epidemiologischen Modellen.

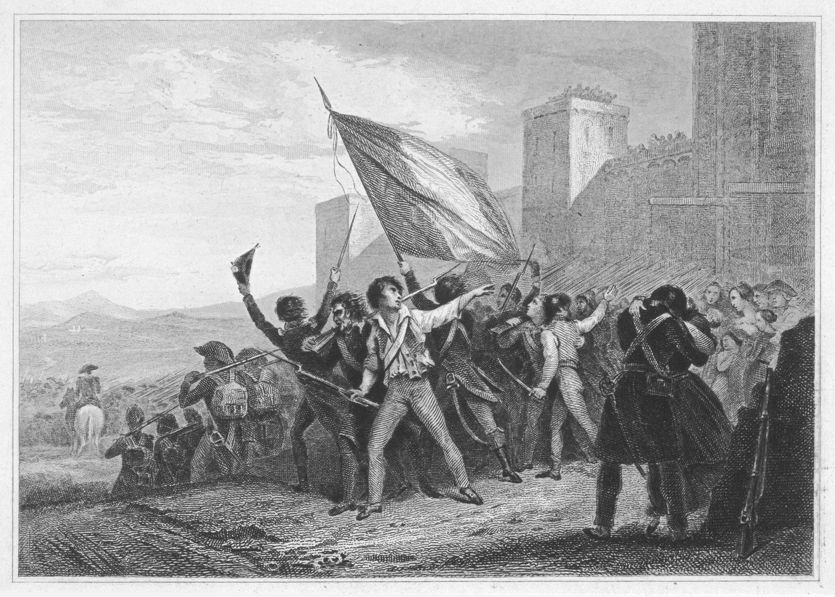

Die Männer von Marseille marschieren nach Norden, um sich der Revolution anzuschließen. Datum: 1789. (Agf)

„Wir haben die Angstausbreitung wie eine Epidemie behandelt“, erklärt Stefano Zapperi, Physiker und Co-Autor der Studie. Mithilfe mathematischer Modelle, die in der Infektionsforschung häufig verwendet werden, kartierten die Forscher die Ausbreitung der Panik in den französischen ländlichen Gebieten.

Durch Vergleiche historischer Quellen, zeitgenössischer Karten und sozioökonomischer Daten (Getreidepreise, Alphabetisierung, Landbesitzverteilung) rekonstruierte das Team die Route der Stimmen: Sie reisten auf Hauptstraßen, passierten Dörfer, die durch Poststationen miteinander verbunden waren, und legten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Tag zurück. Der Höhepunkt der „Ansteckung“ ereignete sich am 30. Juli 1789, wenige Tage bevor die Nationalversammlung am 4. August das Ende der feudalen Privilegien verkündete.

Überraschenderweise befanden sich etwa 40 % der betroffenen Standorte in der Nähe einer Poststation, was verdeutlicht, wie die Kommunikationsinfrastrukturen der damaligen Zeit bereits vor dem Eintreffen der Opfer als echte „soziale Netzwerke“ fungierten.

ilsole24ore